一座城市犹如一幅画卷,每天都在悄然发生着变化。而来自五湖四海的建设者犹如一个个画师,用手中的画笔和辛勤汗水默默调墨上色,让城市景色变得五彩斑斓:建筑工人盖起了高楼大厦,园林工人在土地上栽树种花,吊装工人操控着灵活的机械巨臂完成了一次次运装,市政工人深入地下打通了城市的“动脉”……

每个建设者都了不起。他们以乌海为家,在这里工作、生活、拼搏、奉献。走近他们,总能感受到无穷的力量和热爱。

工程建设现场有条不紊。

何斌:为生态添一抹新绿

海勃湾区第十五幼儿园附近的道路两侧,这边,清理石块、平整土地、挖树坑;那边,修剪多余枝丫、树木栽种、回填等绿化工作正在有条不紊地进行着。

“什么时间栽种哪些树种、灌木、花卉,哪些树木该怎样种,我们都清楚。对于行道树来说,同一高度、相同的冠幅有利于树木今后的生长和美观,所以要在栽种前进行修剪。”修剪树枝的何斌指着一旁景观宜人、绿色成荫的口袋公园告诉记者。3月,他们在这里种植了国槐、丝棉木、金叶复叶槭、五角枫、白蜡、白皮松、樟子松等适合在乌海地区栽种的树种以及山杏、山桃、紫叶李、榆叶梅、丁香、四季玫瑰等开花植物,还有卫矛球、爬地柏、景天、石竹等。6月,一片片草坪、一畦畦鲜花也在公园里安家,去年还光秃秃的土地也已经变得生机盎然。

说起乌海的绿化建设,何斌打开了话匣子。59岁的他是江苏徐州人,年轻时做过小生意、打过工,后来江苏常州市中艺园林绿化有限公司招人,他便应聘成为一名园林工人。那时,园林绿化机械少,多靠人工,加之新入行,他甚至连花卉、灌木都不认识几个,只能干挖树坑、抬树、种树的体力活儿。休息时,好学的何斌有意和技术工人套近乎,学习园林知识,还购买了不少园林方面的书籍自学。时间一长,他从一个门外汉成长为业务骨干,常常被单位派到外地带队施工。

2014年前后,他带队参与了乌海林荫大道、110国道两侧以及市人民公园等地的绿化建设。“记得在金沙湾附近种树时,沙尘暴刮得人睁不开眼睛,夜晚睡帐篷,第二天起来被子上、脸上、嘴巴、鼻孔里都沾满了沙子。”何斌说,种树是一个季节性非常强的活儿,为了赶工期,他们和众多乌海本地的绿化建设者同吃同住同工作,从早晨5点多到了晚上七八点下班,有人甚至连轴转。

而今,何斌再一次踏上乌海的土地,曾栽种的小苗木已长成枝繁叶茂的大树。他颇有感触地说:“曾经风沙遍地的乌海天蓝、气清、地绿,城区内外景色美不胜收,十年前和十年后完全是两个模样。乌海人真是好样的!”

王勃:平凡岗位上的“小灯泡”

1991年出生的王勃在建筑外墙施工领域可是个多面手,能在墙上排列保温板、和砂浆、可挂网、刮腻子、刷涂料,也能在收尾工程中打胶、固定落水管。从新建住宅到老旧小区改造,外墙施工现场总有他的身影。一套落满漆点、灰尘的工作服,一顶安全帽,手套、电钻、螺丝刀等工具,这些便是他工作的全部家当。

读初中时,王勃总听母亲说父亲和哥哥在乌海打工,便心生向往之情。2008年,他趁暑假休息乘坐十几个小时的客车来探望父亲。“路边荒凉的戈壁”“黑漆漆的黑桥洞”让他的心情瞬间跌入谷底,可乌海人的热情、乌海汇聚八方的美食又让王勃变得兴致高昂。

初中毕业后,他来到乌海的建筑工地开始了自己的建设之旅。初入社会,王勃什么都不会干,只能从小工、学徒做起。师傅砌墙,他则帮忙推砂浆、搬砖、运送建筑材料。一天八九十元的工钱,要从早干到晚,虽然工友们非常照顾他,可身体上的疲累让王勃难以承受。“我总觉得即便是靠苦力吃饭,也可以选择一条比泥瓦匠轻松的活儿。”王勃回忆,哥哥推荐他到主体已经竣工的海勃湾区亿信国际小区干外墙装修。看着裁板、灰浆抹墙、贴板、挂网等程序轻松又简单,可当自己真正去了解、学习才发现其中的奥妙不是一天两天能够参透。在当了9天学徒后,王勃离开乌海到惠农拜师学艺,学成后再次回到乌海。

“那些年,乌海的建设发展驶入快车道。我乘着这一东风,技术不断提高,在业内也是有口皆碑。”王勃说,外墙保温施工不是从墙面最低点开始,需要空出一截开始贴,这条线必须保持水平;且贴板之前需要排板、放线、和砂浆,之后还有很多工序才算完成。活儿好不好,精不精细,是手艺说了算。

十几年间,王勃像蜘蛛人一般攀缘在我市大大小小的建筑外墙上,为节能环保贡献着一份自己的力量。他参与、见证了乌海的建设发展,并在这里安家落户。“每年工程不忙的几个月,会回庆阳老家探亲,时间一长便心心念念想要回来,想念乌海的朋友、乌海的美食,更思念这块带给我希望和成长的土地。”他乐呵呵地说,“我其实就是一个平凡的受苦人,用自己的技术得到应有的酬劳,回头审视,原来自己也是个发光发热的‘小灯泡’。”

姚东:高空中的“手艺人”

5月底,在“乌海站”更名“乌海东站”的铭牌吊装现场,一辆拥有超长手臂的吊车在下面忙碌着。

“80后”驾驶员姚东坐在驾驶室,一会儿按动按钮,一会儿缓慢移动操作杆,火车站站顶的大字随着吊臂起起落落,最终被安全送到地面。其间,他所在的驾驶室压根看不到顶部施工的进展,有时吊臂距离屋檐仅有几十厘米。站在地面观望的群众不由发出阵阵惊叹:这师傅,技术真高。

结束吊装,姚东告诉记者,施工前他都会用步数进行测量,基本上不会出现太大的误差和失误;在施工中,指挥人员一个手势他便知道对方想要表达什么,但通常,双方会用对讲机确定下一步操作,以免发生意外。

姚东来自陕西榆林,19岁时到乌海投亲。他进过厂子上班,也干过家装,却没攒下多少钱。为了自己的未来,他在亲戚“趁年轻,学门手艺傍身”的劝说下,到有吊车的邻居手下当起了学徒。没活儿,他要擦车、打扫卫生;有活儿,他得检查周围环境,帮忙抱木头给吊车垫腿儿;师傅操作时,他有时在外面看,有时站在驾驶室学习。“师傅是我的贵人,他常常是一边操作,一边讲解。”姚东说,“开始,我特别害怕吊车,总担心一个小小的控制室控制不了那么长的手臂,也担心手臂出故障砸落。是师傅一次次手把手地教我实操,才让我打消了顾虑,渐渐和这个大家伙亲近起来。”

胆大、心细是不少人对姚东的评价。吊装施工时,他有自己的规矩和套路。吊车停放的最佳位置,吊装货物距离吊臂的距离,出多少米杆、吊多远,他都要提前观察、计算。乌海各个产业园中不少厂区的吊装建设有了他的加持,完成得又好又快,就连新建的乌海站和乌海南站两座车站主体的吊装也是姚东和伙伴们共同完成的。

他说:“看着高铁建设的飞速发展,不由得想起曾经回老家坐客车需要长达十几个小时的颠簸,而今,飞机、高速公路、高铁缩短的不仅仅是出行时间,更代表了城市的发展速度。”

杨永发:为市政建设添砖加瓦

第一次见到杨永发是在海勃湾区桌子山东街公园路至人民路段的污水管网改造现场。机械声隆隆,人们各司其职,作为施工负责人的他正帮忙固定路边的施工隔离板。6月5日第二次见到杨永发,他正在甘德尔街中央公园小区外围的人行道铺装现场给瓦工搬砖打下手。在他看来,现场负责人就是一个了解现场施工所有工序、解决突发问题,哪里需要哪里干活的人,根本不是啥领导。

对于市政工程,杨永发干了几十年。他说,污水管网改造时,要经过封路、切割路面、破拆、开挖、清理渣土、安装管道、安装排污井、回填恢复路面等工作,其中每一项又有着不同的工作要点;人行道铺装,要进行道路清理、水平检测,然后打线、做垫层、铺装,还要填缝、压实、清洁。他认为,不论是哪一项工程,工序都细致繁多,每一项都得认真对待。

因为工作年限长、爱琢磨,别人不会的要找杨永发,攻克不了的难题也得杨永发来破解。有一年,市府大道附近进行管网改造,工人们破拆路口路面后,望着地下密密麻麻的各类管线犯起了难。管线和管线之间距离近,几乎没有走管的空间,可路口前后的新管线已经预埋,换条路的话耗时耗力,还增加施工支出。有人提议将已经下班的杨永发叫来,看他有没有好办法。半夜被喊加班的杨永发没有一点怨言,戴上安全帽,拿着工具一边看,一边研究。“要在心里计算垫层、护管沙以及管线需要的空间,且不能对其他管线产生影响。最后经过多次讨论、测量,最终决定按照我提出的办法施工。”杨永发说,管网改造,影响最大的就是交通。路口施工通常被安排在夜间,特别是一些主干道、重要路段。

一次,由于施工地段特殊,工期紧,他连着几天没合眼,被工友们称为“铁人”。当记者问及,是怎样坚持下来的?杨永发腼腆地说:“一眼不合肯定不成,累极了我就靠在路边睡觉。”那时,工人们倒班赶工期,作为技术大拿的他时不时就被请回现场坐镇,后来,他干脆吃住都在工地,以便解决随时出现的问题。

这名河北保定的汉子不仅为我市的市政工程建设出力,还参与过北京西站改造、南水北调工程等,可以说,他的足迹遍布大江南北,用自己的力量和智慧让城市变得更美好。

谢凯瑞:打好住宅建设的根基

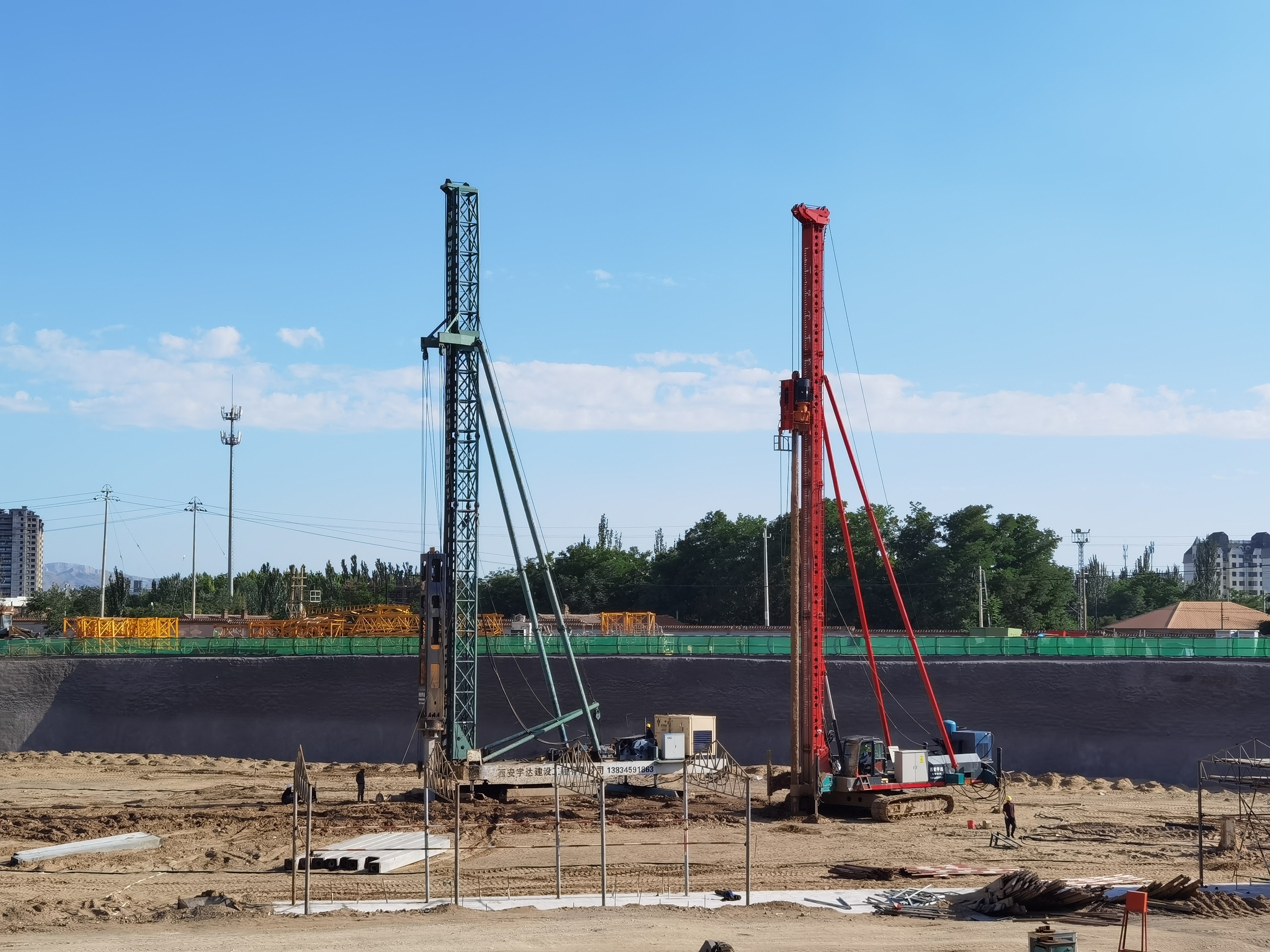

6月9日下午,海勃湾区甘德尔街延伸线保障性安居工程桩基础施工现场机械轰鸣。一边,钻孔机根据测量点位钻探桩孔;另一边,振动锤向已钻好的桩孔中送入预制方桩,两块方桩的连接处由焊工们电焊作业。紧接着,工作人员谢凯瑞拿出水平靠尺测量,合格后示意众人进行下一步操作。

工作中的谢凯瑞一脸严肃,认真记录着每一次测量的数据,积极协调着施工中遇到的各种问题。他说:“万丈高楼平地起,一桩一瓦皆根基。我们打桩行业至关重要,在每一个人的心中都有一根名为‘安全’的准绳时刻提醒着自己。工作中,常常运用钻孔机、振动锤、GPS、水平靠尺等相关仪器和机械,严格按照施工图纸做好桩基定位、垂直度、承载力等设计要求。”

29岁的谢凯瑞来自山西运城。工作和生活中,不少物品都需要采买,由于第一次来到乌海,人生地不熟,他只得求助同在工地工作的乌海人。“乌海人待人热情好客,做事认真严谨。”谢凯瑞笑着说,上班的时候,监理和甲方的工作人员就在一旁监督;快下班时,他们还要逐一查看,看未封闭的桩孔口有没有按要求插旗子、外围有没有拉起警戒线,生怕发生一丝错漏,严肃得令人不敢靠近。有一次机械出了故障,需要购买配件,谢凯瑞只得向现场监理求助。不苟言笑的监理化身“话痨”,一面说着店铺的位置,又担心谢凯瑞听不懂,拿出纸画起了路线图;一面告诉他哪些店铺靠谱,如何讲价等。这次的接触,让谢凯瑞感受到了不一样的温暖,也渐渐和他们熟稔起来。

“我们现在的团队中,有四川人、河南人,他们有的擅长操作振动锤,有的搅拌机使得好。干体力活他们没问题,做技术工作也毫不逊色。”谢凯瑞说,“术业有专攻,在我们之前是专门的队伍进行土方、护坡工程,当我们完成桩基础后,会有更多的队伍参与到这项保障性住房工程的建设中。”

评论