刘东升(左)与乌达区文联工作人员探讨创作情况。

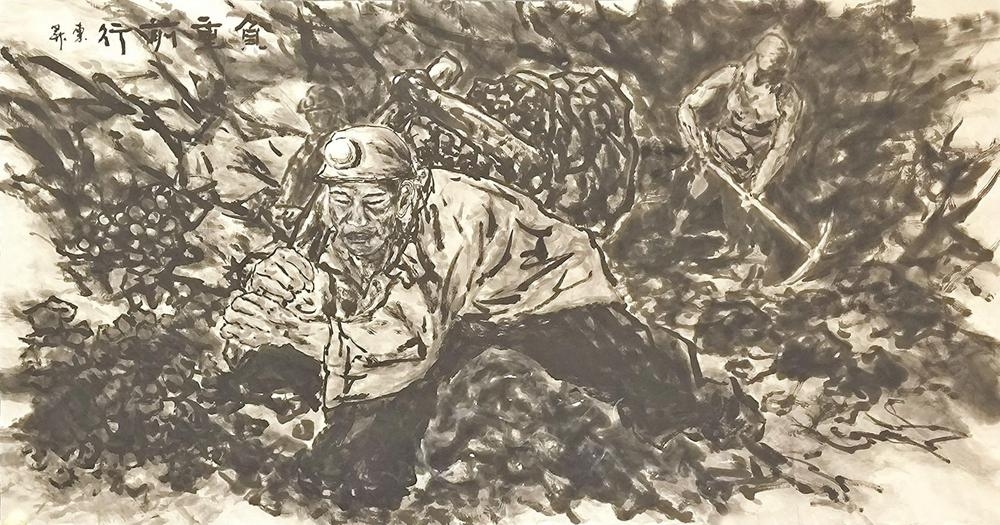

乌达矿区发展组图中的一幅《负重前行》。

乌达矿区发展组图中的一幅《继往开来》。

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。 乌海,一座人杰地灵的城市。 作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。 厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。 见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量! 山河景色秀,笔墨情意长。今年3月份,乌达区矿区文化书画展在乌达区梁家沟街道永昌佳苑社区举办,书画展主要展出市北疆书画院院长刘东升创作的乌达矿区发展组图和反映乌达矿区历史的生产生活工具,展现几代人艰苦创业,在戈壁和沙漠中建成一座现代化城市的拼搏进取精神。近日,记者采访了组图的创作者刘东升,了解组图创作背后的故事。 艰苦求学打基础 刘东升1967年出生于我市,是土生土长的乌海人。他自幼喜爱绘画,热切地以手中的画笔描绘身边的自然风景和风土人情。1988年,他考入包头师范学院学习。“读书的时候我很刻苦,经常在图书馆阅读大量美术书籍和资料,有时间就背着画板外出写生,把看到的一草一木、山山水水都画下来。”刘东升说。在校期间,刘东升跟随国画名家白铭、刘在田学习国画技法,跟随书法家张东生学习书法,从中学到了很多东西。“老师们的专业水准都很高,例如白铭老师的绘画作品《田地皆春》《大兴安岭》《天鹅屏》等作品都具有国际影响力,老师们看我喜欢绘画和书法,对我倾囊相授,但是对我的要求也十分严格。我创作出的作品,只要有一点瑕疵,他们都会毫不客气地指出来。”他说。 老师们倾囊相授,让刘东升学习绘画和书法的兴致更高了,他拿出大量时间和精力去创作。他在学校每天都会临帖习字,进行绘画创作。“我给自己制定目标,比如每天会临帖多少,素描需要完成多少张,在固定的时间内完成,当时经常因为画画忘记吃饭、忘记时间。”他说。名师指点加上自身努力,在校3年间,刘东升的绘画、书法技法得到很大提升,为他未来的艺术创作打下了良好基础。大学毕业后,他来到乌达矿区工作,直至退休,见证了矿区发展的风风雨雨,目睹了矿区的沧桑巨变,是矿区不断发展的参与者、建设者和见证者。退休后,他跟随国画家王章一、书法家王德恭学习绘画和书法,自身的创作水平得到进一步提升,他创作的诸多作品在国家级和省市级书画展览中荣获大奖。 工作过程中,刘东升逐渐萌生了以艺术的形式记录乌达矿区发展历史的想法。退休后,他将这个想法付诸行动。乌达区是一座典型的因煤而建、依煤而兴的资源型工矿区,五湖四海的移民在此安家落户,不同的文化在此交流融合,为乌达区的城市建设、经济发展贡献着力量。乌达矿区发展组图展示了乌达矿区各个时代的风貌,60多年的矿区发展变迁历史跃然纸上。谈起组图的创作动机,“记录开拓者艰苦创业的历史是后辈们义不容辞的责任。”刘东升这样说。 最初,刘东升并没有明确的创作计划。乌达区委宣传部和乌达区文联了解到他的想法以后,为他策划了具体的创作方案,提出各种创作建议,并提供笔墨纸砚等创作工具,鼓励他进行创作。2022年秋天,刘东升开始为乌达矿区发展组图做准备。他到乌海煤炭博物馆采风,实地走访乌达矿区,广泛搜集阅读相关资料,采访不同时期的煤矿工人,倾听他们的故事,了解乌达矿区不同时期的风貌。一切准备就绪后,他开始动笔创作。 艰苦创作出佳作 展览期间,记者实地走进展厅,只见乌达矿区发展组图依次展开,以无声的语言讲述着乌达矿区的发展历程。组图包含19幅绘画作品和2幅书法作品,绘画作品从先辈们建矿开始,一直延续至当下的乌达矿区面貌,作品中既有反映开拓者艰苦奋斗的群像,也有建设者的特写。组图中的《万人上山夺煤大会战》一图描绘了五湖四海的建设者们来到乌达区开始创业的场景。这一幅画作,刘东升以红黑两色为主色调,黑色代表自然环境的恶劣,红色代表中国共产党的领导,展现了建设者们在党的领导下战天斗地的无限豪情。 组图中的《兢兢业业》展现了20世纪70年代煤矿工人在矿井下进行支护作业的场景。画面中的工人紧盯工作区域,全神贯注地进行支护作业。“《兢兢业业》反映的是当时的矿工在开采条件较差的情况下,保障煤炭生产安全的画面。我给这幅图取名‘兢兢业业’,主要展现煤矿工人不屈不挠、任劳任怨的精神。”刘东升说。组图中的最后两幅画作给记者留下了很深的印象,刘东升将他们命名为《昔日寒窑创伟业》与《今朝新城铸辉煌》,描绘了昔日和当下乌达矿区的风貌,构成了鲜明的对比,既体现了先辈们创业时的艰难,也展示了如今的美好生活,让历史与现实在画作中交融。 刘东升创作组图耗时近一年的时间。创作过程中,他每天早上7点多就起床进行创作,中午不休息,一直会持续创作到凌晨一两点,每天只休息五六个小时。“我经常在晚上进行创作,一画起来就沉浸在其中,往往画完就已是深夜了。每一幅作品,我都是精心打磨,画得不满意就重新画。这是记录历史的作品,每一幅都要画好。”刘东升说。经过长时间的创作,他创作的组图于2023年8月底完成。“这21幅书画作品完成,我感觉身心一下子放松了,似乎一块石头落地了,组图是我学习书法、绘画以来创作时间最长的一套作品,通过自己手中的笔可以将乌达矿区的发展景象用艺术形象展示给大众,让更多的人了解乌达矿区的发展历史,我很自豪。”刘东升说。 刘东升现为内蒙古书协会员、内蒙古美协会员、市北疆书画院院长,也是一位老党员,他用自己的画笔记载历史,传播“红色力量”。说起创作完成组图的感受,他说:“乌海是一座移民城市,造就了五湖四海、温和包容的城市特征。乌达区本来是一片不毛之地,先辈们用自己的青春和热血让城市拔地而起,他们艰苦奋斗的精神永远都不过时。现在许多年轻人对过往的历史不是很了解,我希望通过组图的形式展示乌达区的沧桑变迁,让青年人了解过往历史,铭记先辈们创业的艰苦,感受时代的进步,感谢中国共产党的领导。” 展览收获如潮好评 组图创作过程中,乌达区委宣传部、乌达区文联工作人员积极与刘东升沟通创作事宜,为其提供力所能及的帮助,组织了多次采风活动,实地走访乌达矿区的很多地方。许多地方经过几十年的发展,已经变化很多了,通过实地走访加深了大家对乌达矿区的了解,也激发了刘东升更多的创作思路和灵感,大家一起讨论,出现了不少金点子。 刘东升创作完乌达矿区组图后,乌达区委宣传部、乌达区文联高度重视,制定详细的展览方案,对绘画作品进行装裱,让组图以最好的形式展现在观众眼前。展览开幕式后,乌达区委宣传部组织召开了乌达区矿区历史记忆座谈会,乌达区相关文艺团体和专家学者回顾了乌达矿区和乌达区的发展历史,就乌达矿区文化的传承和发展进行了探讨。 展览期间,我市和周边地区的大量观众参观了书画展,对乌达矿区的发展历史有了更加深入的了解,书画展成为展现乌达矿区发展历史、乌达区新时代发展成果的一个窗口。参观者纷纷表示要学习先辈们艰苦创业的精神,让精神内化为日常工作的动力。“通过参观书画展,我对乌达矿区的发展历史有了更加深刻的认识,先辈们战天斗地的精神值得我们永远铭记,以后我要更加积极努力地工作,为脚下这块土地的发展奉献自己的绵薄之力。”乌达区居民黄茹说。 展览虽已结束,但乌达矿区发展组图展现的先辈们艰苦创业、不怕困难的精神永存。

评论