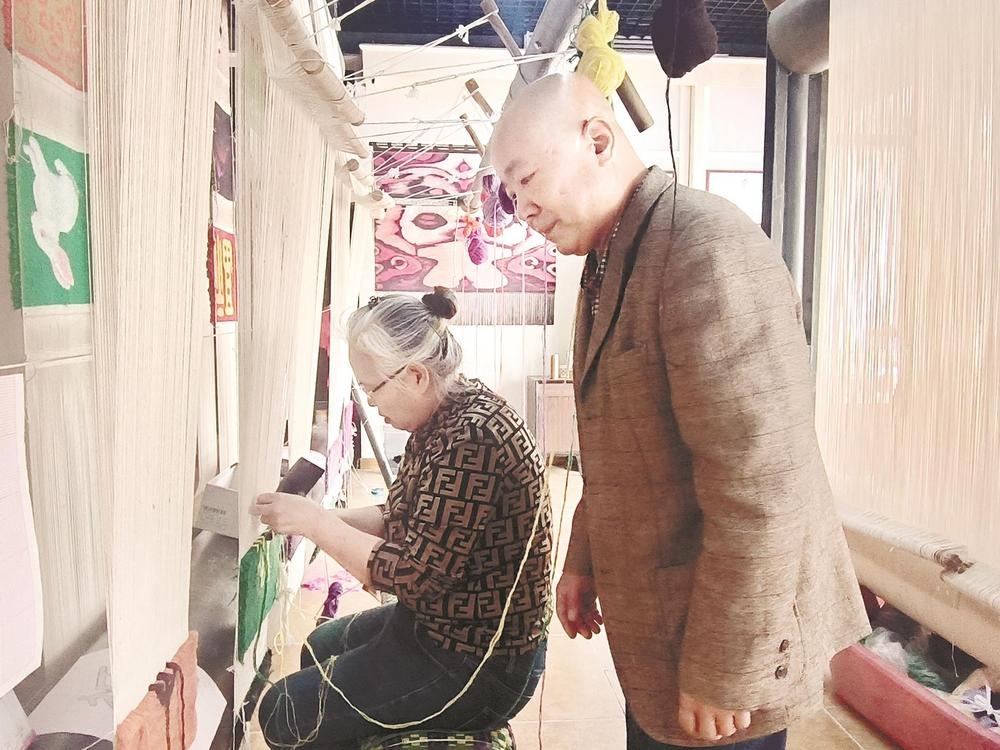

王中耀指导职工挂毯织造技艺。

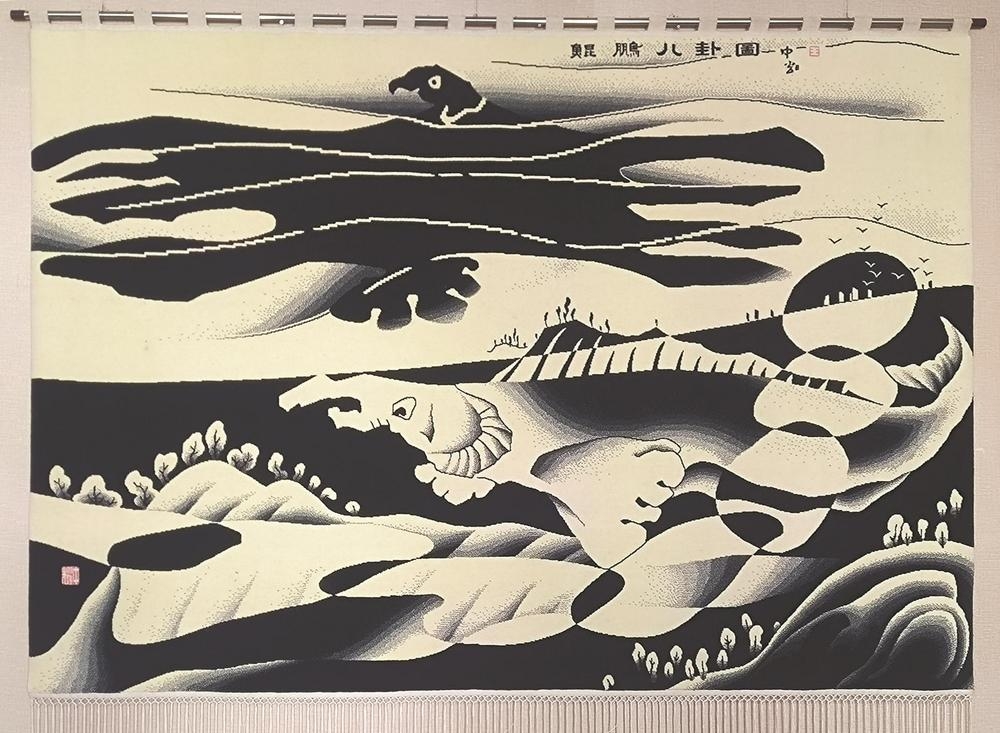

王中耀创作的艺术挂毯作品。

■唱响“北疆文化”品牌·乌海文化人 123 本报记者 李浩 文/图 文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。 乌海,一座人杰地灵的城市。 作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。 厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。 见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量! 他真诚坦率、做事执着,自幼热爱美术;他师承自治区多位工艺美术大师学习挂毯技艺,深耕艺术挂毯行业40余年,创作的艺术挂毯作品走向国际舞台。他就是内蒙古自治区民间艺术大师、自治区非物质文化遗产代表性传承人、江苏省国画院特聘画家王中耀。 自学美术 敲开行业之门 见到王中耀时,他正在海勃湾区天笠挂毯技艺传习所指导职工编织技艺,对职工提出的编织难点,他给出解决办法,并亲自示范,熟练的编织手法让人赞叹,丝毫没有注意到记者的到来。编织结束,他向记者讲述了他和艺术挂毯的故事。 1959年,王中耀出生于内蒙古鄂尔多斯市。他的家乡美丽富饶、四季分明、景色宜人。他孩提时就迷上了画画。上学后,学校开设了美术课,王中耀完成了自身的艺术启蒙。他很珍惜每周一节的美术课,在课堂上全神贯注,充分吸收课堂的内容。“学校美术老师的专业知识很扎实,在课堂上给我们讲授美术知识,进行临摹、素描等方面的训练,带我们去写生,感受大自然的美好。”他说。当时他很痴迷绘画,课余时间坚持作画、勤耕不辍,打算考取美术学院。由于某些原因,他的愿望最终没有实现,初中毕业后,他离开了校园。 进入社会后,王中耀没有放弃绘画,在外打工的6年时间里,他一直利用业余时间自学美术。“当时的书籍和资料特别少,日常打工之余,我收集废纸,对照着身边的物体进行临摹,去外面写生,见到什么画什么。有时候遇到一些美术类的书籍,真是欣喜若狂,什么也顾不上,先把书看完再说。除了美术类书籍我也看其他书籍,增加自己的知识储备,当时也没有什么想法,就是想着多读点书没有坏处。”他说。繁重的体力劳动,让他的时间尤为珍贵,王中耀利用下班后、休息日的时间去绘画、写生、阅读。打工日子的自学,为他日后进行艺术创作奠定了良好的基础。 功夫不负有心人,机会总是留给有准备的人。1980年,磴口县地毯厂招聘地毯图案设计员,王中耀报名参加了考试。“考试涉及美术方面的内容,我自学的东西正好用得上,顺利通过了考试,由此和挂毯结缘。”他说。 精研工艺 挂毯作品走向国际 入职后,王中耀跟随编织工人学习地毯编织技艺,他勤学好问,工人们很喜欢他,倾囊相授,他很快熟悉了地毯的编织工艺。工作之余,他和单位的设计人员外出写生,讨论绘画技法,提升设计水平。“我们厂长擅长书法、绘画,把工厂管理得特别好,可以说是‘文武全才’,我当时特别崇拜厂长。厂长带着我外出写生,指导点评我的绘画作品,鼓励我广泛阅读,提升文化素养,这位厂长对我的影响非常大。”王中耀对记者说。 1980年,王中耀参加了全区地毯图案设计骨干培训班,系统性地学习地毯图案设计。培训班汇集了自治区地毯图案设计领域的骨干精英,上课期间特别活跃,各类图案设计稿层出不穷,让他大开眼界。参训学员年龄差距较大,既有60多岁的老人,也有20多岁的年轻人,授课的老师是自治区有名的美术老师和设计师,上课方式灵活多样,让王中耀学到了很多东西。培训期间,他结识了我国知名地毯设计师马子亭。马子亭参与了艺术挂毯作品《万里长城》的设计工作,该挂毯于1974年被当作国礼赠送给联合国。“培训期间,我们一起散步,我向马子亭老师请教挂毯的编织技艺,诸如原料鉴别、毛纱处理等问题,老师系统性地回答了我的问题。培训过程中,我们成为忘年交,培训结束后,我们也一直保持联系。”王中耀说。培训结业前,老师要求参训学员提交一份艺术挂毯的设计图。王中耀参考古代文献,画了一幅《社稷图》,包含士兵征战、农民播种、大雁北归等场景。培训班请来了知名美术家进行点评。“我的设计稿当时排名中等,自己也不抱什么希望,结果老师出乎意料地给予好评,说我的设计稿并不是设计得有多好,而是具有深刻的文化内涵,并给出相应解释。”他说。通过此次点评,王中耀明白了艺术挂毯的设计、生产不仅需要精湛的制作工艺,精细的质量管理,更要有文化内涵,这成为日后他设计制作艺术挂毯一直遵循的准则。 1985年,王中耀来到我市工作,先后担任原海勃湾矿务局第四中学美术老师、乌海地毯厂工艺师。1992年,他承担了我市首块艺术挂毯的设计生产任务。“设计过程中,我咨询了好多人,查阅了大量资料,灵感来了就赶快记下来,深怕忘记了,设计稿推倒重来了好多次。经过一段时间的设计,我拿出了设计稿,获得了大家的好评。在生产过程中严把质量关,保证挂毯的质量。最终编织了一块6米多长、2米多宽的挂毯,被乌海火车站贵宾厅收藏。”王中耀说。据了解,这块名为《草原春色》的艺术挂毯被乌海火车站贵宾厅对外展出近20年,成为旅客了解我市的一扇窗口。 1995年,王中耀创办了挂毯织造企业,他决定将自己的一生投身于艺术挂毯行业。他在挂毯生产过程中,对传统的挂毯织造工艺进行技术改良,完善编织工序,将原本分属多人、不同类别的艺匠图绘制、毛纱染色技艺、栽绒编织技艺、后续穿修整理等工序融于一体,多种工序的相互衔接,有效提升了编织效率,降低了工人的工作量。 据了解,艺术挂毯的设计编织包含了美术设计、羊毛梳理、毛纱染色、纱线洗涤、栽绒编织等数十道工序,由于是纯手工制造、不能有任何环节的失误与疏漏,往往耗时巨大,一幅艺术挂毯作品往往需要数月甚至数年的时间。王中耀的艺术挂毯作品以中华传统文化为文化底色,以细微处体现人文情怀为特色,他创作的六十余组挂毯作品深受社会各界人士喜爱。 深耕艺术挂毯40余年,王中耀取得了累累硕果。他创作的挂毯作品先后被自治区人民政府人民会议厅、中国书法家协会收藏。2011年,他创作的艺术挂毯作品《天堂草原》被自治区人民政府作为礼品赠予香港特别行政区政府。2016年,他创作的艺术挂毯作品《大漠湖城》被市人民政府赠予中国海军乌海舰全体官兵。他还携带自己创作的艺术挂毯作品先后参加了东北亚国际经济贸易博览会、第二届青海国际藏毯博览会、蒙古国乌兰巴托·内蒙古文化周艺术展,以艺术挂毯为媒,向世界展示艺术挂毯的魅力,展现中华优秀传统文化。 非遗传承 路越走越宽 2013年,挂毯织造技艺被列入我市非物质文化遗产保护名录,同年列入第四批自治区非物质文化遗产保护名录。2014年,王中耀被列入内蒙古自治区非物质文化遗产代表性传承人。他利用各种途径开展挂毯织造技艺培训活动,培训挂毯织造人才,推动行业可持续发展。 王中耀注册成立了海勃湾区天笠挂毯技艺传习所,传习所位于海勃湾区凯阳建材城,有挂毯编织工坊、毛纱化验染色工坊、挂毯展厅等场所,方便学员参观培训。传习所还广泛招收学员免费学习挂毯织造技艺,并提供就业岗位。 2020年至今,传习所承办了我市多期挂毯织造技艺培训班,王中耀悉心指导学员学习挂毯织造技艺,并提供就业岗位,累计培训学员100余名。据培训班的学员刘婷婷回忆:“我跟随王老师学习了挂毯的编织、染色、绘图、绕线等工艺,让我加深了对挂毯织造技艺的认知,也学到了真东西。王老师根据我的需求,给我提供了工作,让我一毕业就能就业,以前想都不敢想。王老师在我困难和迷茫的时候给予了我莫大的信心,虽然后来我离开了,但是我发自内心地感谢王老师。” 在王中耀不遗余力地培训下,越来越多的人了解到了挂毯织造技艺。2019年传习所职工王拖小、王萍被列为内蒙古自治区非物质文化遗产代表性传承人。2022年,乌海市挂毯织造技艺项目(海勃湾区天笠挂毯技艺传习所)获评自治区非遗就业工坊。 人物小传 王中耀,1959年出生于内蒙古鄂尔多斯市。现为内蒙古自治区工艺美术大师、内蒙古自治区非物质文化遗产代表性传承人、江苏省国画院特聘画家,入选文化和旅游部非公有制领域文化人才库。 1992年,挂毯作品《草原春色》被乌海火车站贵宾厅收藏,系我市首块艺术挂毯。 2001年,挂毯作品《太阳神礼赞》被自治区政府人民会议厅收藏。 2003年,挂毯作品《毛泽东像》获纪念毛泽东诞辰110周年书画艺术展一等奖。 2007年,挂毯作品《寅虎乾·九三》获第五届青海省旅游文化暨民间艺术博览会三等奖。 2008年,挂毯作品《鲲鹏八卦图》获首届中国(集美)民间工艺精品博览会金奖;挂毯作品《鲲鹏扶摇图》被中国书法家协会收藏;挂毯作品《青藏高原》获第五届青海国际藏毯博览会创作精品奖。 2009年,挂毯作品《成吉思汗像》被认定为吉尼斯世界之最·面积最大的人物像挂毯。 2011年,挂毯作品《天堂草原》作为自治区礼品赠予香港特别行政区政府。

评论