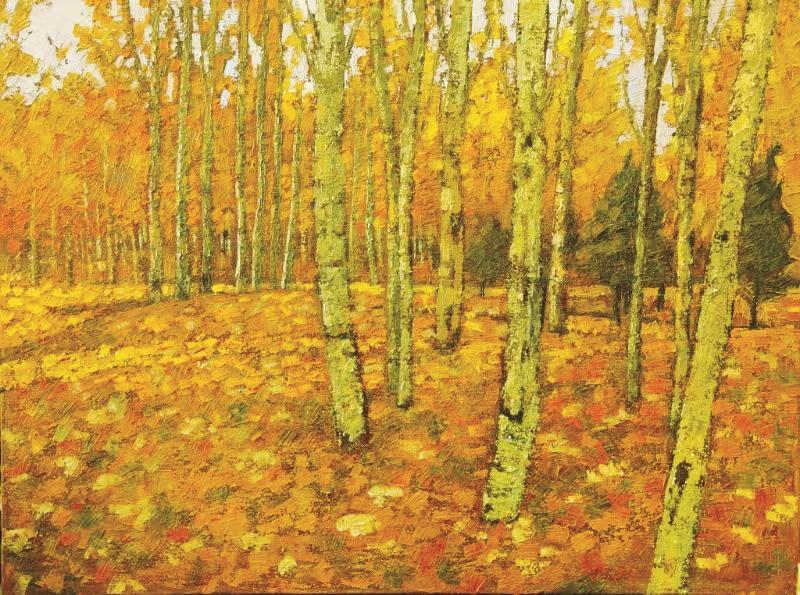

用画笔描摹心中热爱。

油画作品《秋色正浓》。

■唱响“北疆文化”品牌·乌海文化人 111

本报记者 赵荣 文/图

文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。

乌海,一座人杰地灵的城市。

作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。

厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。

见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量!

因为热爱绘画,自己的求学创作之路全是坦途;他崇尚“质朴”,将北方高大雄伟的山峦融入油画创作中;他自成风格,不断有新作问世,作品多次入选自治区级展览;他立足新时代,致力于我市绘画创作与美术事业的发展——他就是内蒙古美术家协会理事、内蒙古风景画学会副主席、市美术家协会名誉主席张德育。

启智绘画 从小人书到“少年之家”

1960年,张德育出生在铁路职工家庭。那个年代物资匮乏、生活清贫,但孩子的童年却充满了别样的欢乐,在别人“上树掏鸟窝,下河摸鱼”疯玩之时,年幼的张德育却独独喜欢驻足小人书摊,看插图、看连环画、看样板戏图册。

“我那个时候不识字,见我一小孩子天天在书摊前看书,不少人好奇地问‘小孩儿,你能看懂吗?’”张德育笑着说,“我是在看图画,通过图画来阅读,可能与当今 儿童读绘本有异曲同工之处。”看完小人书,他便找来白抄本、图画本开始涂鸦,画人物、临花草。从小学到高中的求学阶段,张德育虽没有接受过绘画培训,却在绘画方面表现出异于常人的天赋,作品常常受到老师表扬,还多次参加校级、区级、市级的比赛和展览。

“16岁时我正在读高一,已经工作的大哥看我喜欢绘画,还画得好,便说要给我找专门的培训班学习。”张德育回忆,当年恰逢海勃湾区文化馆开办“少年之家”绘画培训班,他便被特招进班,成为班里年龄较大的学生之一。负责教学的闫立功老师从水粉、水彩、素描、速写等美术基础教起,他如饥似渴地吸收着知识的营养,不断充实自己。每次作品点评,张德育总能受到老师的肯定和表扬,这让他从绘画中找到乐趣和成就感,从而开启了他在绘画领域学习探索之路。

1978年,高中毕业的张德育被分到青年农场下乡。“下乡劳动之余,我一直没有间断画画,画农民、画农舍、画田地、画动物、画风景,总之画一切我看到的人和物。”他说,“因当时文化生活单调,一有时间我就给知青画肖像,一个宿舍挨着一个宿舍画。”因对绘画的坚持不懈,他的画技大有长进。第二年,海勃湾区教育系统招聘2名美术教师。幸运的是,考试内容有一项是画石膏头像,对于曾在“少年之家”经过系统培训的他来说容易极了。最终,张德育以专业高分通过考试,成为海勃湾区第三小学的一名美术教师。教学之余,他除画画,就是钻研美术理论知识,绘画就是他的翅膀,他坚信自己能够飞走。

1985年,他以优异的成绩被内蒙古师范大学美术系录取。“我的专业是美术教育,学得很杂很多,但我特别喜欢油画。那时,中国当代油画家、中央美术学院教授朝戈恰巧是我的老师,之所以喜欢油画也是受朝老师的影响。”他说,作为学习委员,每天上课前都要提前到班开门。有一次晚了几分钟,同学们都没来,可朝戈老师早已带着教具在班门口等待着,见他晚来,也没有责备,而是温声询问课业如何。课上老师不会打断同学们作画去讲理论,而是在休息时滔滔不绝地向我们讲述,常常是下课了更像是上课。朝戈思想前卫、画功深厚、教学严谨,愈加坚定了张德育学习油画的方向。

筑梦绘画

反复打磨佳作频出

毕业后张德育被分配到海勃湾区中(现市八中)任教,教学之外,他开始不断钻研学习,并致力于油画创作工作。1989年的全市美术作品展中,他的作品获得教师组一等奖。1992年,张德育调到市职工中专学校,在学校三产的装潢公司工作。

“搞装潢要设计图纸,同样和美术不分家。”张德育说,当时的新兴商城、科技大厦等处的内部装潢全部出自他和他的伙伴。在装潢公司倒闭后,学校开办了工艺美术班,张德育再次回归美术教学工作。职工中专的美术班和初中的美术班不一样,教材是配合就业方向的,素描、速写、室内设计、平面设计等课程都有。多年来,张德育边教边学,边搞自己的美术创作,他所带的许多学生考入中央美院、清华美院、鲁美、天津美院等院校。

崇尚“质朴”是张德育的油画风格,而热爱“自然”则是他关注北方山系的原因。他的创作灵感来自于他熟悉的生活,来自于大自然的馈赠。

张德育说:“北方的山更像一个裸露健壮的北方汉子,显得朴实、憨厚、稳重,有一种阳刚之气。那高大雄伟的体魄,起伏的山峦,更能使人联想到坎坷的人生,有起有伏,遭遇挫折,任凭风吹雨打,却坚韧不拔,顶天立地。我喜欢它伟岸的气魄,挺拔向上的精神品格。”

“艺术创作来源于生活,又高于生活,搞创作不是对生活简单地模仿,而是从生活中吸取营养,启迪灵感,以心接物,借物写心。”他说。在准备“纪念改革开放四十周年内蒙古自治区美术作品展览”的作品时,张德育的脑海中闪现2017年为创作收集素材去鄂托克旗参观当地旗政府举办的草原文化节那达慕盛会。“多年来,以绘画形式表现摔跤手的题材是国内画家常表现的内容,我的画必须要有新意。那次那达慕盛会让我感受最深的是蒙古族摔跤,一位带着‘将嘎’的彪形大汉,刚把对手摔倒在地,又友好地把对手拉起来转身下场,其表情淡定,脚步稳重,标准的王者风范。”他将这一刻定格在他的作品中,最终完成作品《王者风范》并成功入展。

多年来,张德育的创作硕果累累。《写生甘德尔》入选2017年内蒙古自治区成立七十周年“写生内蒙古美术作品展”,《残雪》入选内蒙古自治区成立七十周年首届“醉美草原,靓丽北疆”全区美术书法、摄影优秀作品展,《乌海湖》入选内蒙古自治区文化厅举办的2018年写生内蒙古美术作品展。

追梦绘画

艺术之路上下求索

2016年,张德育担任市美协主席后,致力于绘画创作与我市美术事业的发展。在他的带领下,美协从抓活动、抓队伍、抓创作、抓管理等方面入手,不断改变我市美术创作的劣势。

市美协专门成立了创作部,下设国画组、油画组、综合创作部,负责收集自治区、国家级展览信息,并及时做好通知组织工作;依据国家级、自治区级展览的内容要求,组织骨干会员分析研讨,确定主题组织创作等。

2017年,市美协邀请10位美术大咖来我市写生。从那年开始,每年都要邀请名家走进乌海,组织本土画家观摩学习。前前后后有20多位国家级美术名家走进乌海,带动我市画家写生、创作水平不断提高。

“我们顶着烈日走到乌海湖畔、黄河岸边、金沙湾、甘德尔山、吉奥尼酒庄等地写生创作,一坐就是大半天。虽说辛苦,却能与蔡树本、王志平、张立平等名家朝夕相处,在色彩、构图等方面收获颇丰。”张德育说,“同时,要举办油画双年展暨中国画精品展、全市美术作品展及写生作品展等展览活动。展览搞得多,会员画得就多,优秀作品自然就产生了。在此基础上选出优秀作品,推荐参加自治区和国家级美展,这样就形成了良性循环。我们还邀请名家授课,当代中国书法艺术馆为我们解决教室问题的同时,还免费提供了教具、画具,分担了部分培训费。”

2022年,张德育组织十几位市美协骨干到五虎山矿业公司采风,收集创作素材,画家们感受到了当代矿工朴实、积极、乐观的劳动精神面貌。回来后,他组织了15人的创作团队开始创作一幅长12米、高2米多的巨幅群像主题油画作品《矿工风采》。“通过前期采风,我已经对矿工生活有了全新的认识,当今的矿工不是我们曾经印象中的‘煤黑子’。他们的肤色、服装、神情等都有了全新的面貌。画作既要画出现代矿工积极向上的风采,也要体现他们的朴实无华。”张德育说,“我们手头的资料就是当时拍摄的照片,如何将照片转化为绘画的语言,那要讲究笔触的取舍、详略得当等问题,要用艺术的手法来表现。”

前来乌海写生的中国美协主席范迪安高度评价这幅作品说:“在美术史上,无论是中国画、油画、版画、雕塑,反映煤矿工人的作品已经非常多,但是用这么大的一个群像表达方式,这是第一幅。”

接下来,张德育在提高艺术理论水平的同时,他将继续立足我市,不断创作反映本地自然、人文景观的佳品力作。

人物小传

张德育,1960年生于包头市。1987毕业于内蒙古师范大学美术学院,2015年结业于清华大学美术学院“当代艺术创作名家导师高级油画研修班”。现为内蒙古美术家协会理事、内蒙古风景画学会副主席,市美术家协会名誉主席。

2017年,作品《残雪》入选庆祝内蒙古自治区成立七十周年首届“醉美草原,靓丽北疆”全区美术、书法、摄影优秀作品展。

2018年,作品《王者风范》入选“溢彩草原· 纪念改革开放40周年”——内蒙古自治区美术作品展览。

2022年,作品《残雪》被内蒙古美术馆收藏;作品《满池荷叶秋色浓》入展“盛世荷香——第二十二届澳门荷花节暨第七届澳门国际荷花书画作品展”。

2023年,作品《黄河东岸的四合木》入选内蒙古美术家协会举办的“大河奔流”黄河文化主题美术作品展览;作品《龙游湾湿地》入选“天下黄河——中国百名油画家主题作品展”乌海巡展;作品《黄河边风景》入选“醉美草原,亮丽北疆”第二届全区美术作品展;作品《黄河边上的烽火台》入选内蒙古风景画学会成立暨第十届“放歌草原·书写百姓”会员美术作品展。

评论