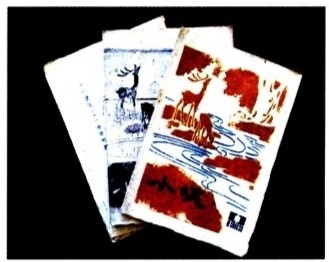

我们蜡板刻印的文学习作刊物《小溪》,共编印了十多期。

杨留锁

自上世纪70年代初期参加工作到现在,我一直没离开矿区,多半生都是在那里度过的,因此对矿区有着深厚的感情。要说最难忘的,就是使我走火入魔的群众文化事业。它融进了我大半生的心血,却又一直在梦中徘徊,直到今天似乎梦还没有醒。

自办小报的日子

1976年,我被借调到露天矿运输段工会从事文化宣传工作,所谓借调就是不脱离本职岗位,基本上属于半脱产的性质。当时每逢大的节日如“五一”、“五四”、“国庆节”、“春节”等,都要出专刊,即用白纸把庆祝节日的稿件誊写出来,配上报头、尾花、插图、花边等,贴满一面墙,顾名思义叫作墙报。每出一期墙报都要准备一段时间,先由各团支部写出稿来,交到团委进行审议,定稿后由团委和工会两个部门来完成。我主要是负责画报头、尾花、花边等美化工作。除此之外,我还承担着每半月一期的《运输战报》的刻印任务,当时自办小报还是手工劳动,两人一人分担一个版面,每人一块钢板、一只铁笔、一卷蜡纸,把稿件内容用铁笔刻在蜡纸上,就象电影《江姐》中的《挺进报》一样。蜡板刻完如有错字或修改的地方,就用蜡烛涂在蜡纸上,用火烤化后再重新刻写,满意后贴在油印机上一张张印。印完后还要盖报头,用胶皮刻成的报头图案粘在木板上,像盖章那样蘸着印油盖在小报的报头位置上,这样一张自办小报就大功告成了。那时,除了偶尔能看到《鄂尔多斯报》之外,几乎没有地区性的报纸,就连广播站也只有公乌素矿才有,当时露天矿还没有分离出来,只是公乌素矿的一个下属单位。加之我们这些刚参加工作的年青人里面人才济济,各段厂的自办小报便应运而生了,而且风靡一时成了一段佳话。自办小报不仅活跃了职工的业余文化生活,也开创了矿区企业办报的一个先河。说到这里不能不提一下露天矿的美术力量,有采剥段的杨毅臣、机厂的杨志远、运输段的杨留锁、排土段的哈达、机电段的金慧平等,这些人代表了那个时期露天矿的美术宣传实力(杨毅臣、哈达,1977年上大学离开了露天)。这几个人因为有美术特长,当时都被借调到段里搞宣传,因此每个段厂都有了各自的小报。至今我还保存了一张油印小报,那是杨毅臣在剥离段(后改为采剥段)时主办的段报。

1977年1月,剥离段王玉峰、杨毅臣两人以深切怀念周总理逝世一周年为由,编印了这期专号小报。文章是他们两人写的,而刻板是杨毅臣一人完成的,而且是分两次印出来的,因为当时的油印机只有八开纸那么大,蜡纸也是八开的,印制四开的小报只能分次印刷,如果分版印制,难度还不算大,可这张报却是整版对接的,不能不承认毅臣精湛的刻印水平。而更绝的还是套色印刷,原来在整版印制完成后,有意留下套印部分,然后用一小块蜡纸刻出图案,再用手指蘸上油画色与油墨调和的颜色(单用油画色不易干,用油墨调和后就容易干了),手指轻擦蜡纸,鲜艳的色彩便跃然纸上了。这种印出的小报一改单一的色彩,使内容与插图更具鲜活力,更能吸引读者的注意力。

那段日子里,我的工作虽然很紧张,一天下来眼发酸、手发麻,但觉得是那么愉悦、那么开心,一点也不觉得空虚和郁闷。在那艰苦的岁月里,我们用手中的一块钢板、一只铁笔、一张蜡纸,记录了时代的步伐,记录了岁月的年轮,也记录了那段难以忘怀的矿山建设情怀。

小溪文学写作组

1981年,露天矿和总机厂合并为一个单位,总机厂隶属露天工程指挥部的一个下属单位,我随着机构的变动回到了露天工会,担任文化宣传干事兼文化站站长,主管放映队和图书室的日常工作。我的文化水平差,有时随手翻看古典的书籍,也仅仅是能认识几个繁体字而已,文章大意则不甚了了。这一时期,不知是上面的意思还是单位的想法,由团委牵头在青年职工中开展了读书活动,同时《山西青年》开办了“刊授大学”,成为当时轰动一时的壮举,被称为一所没有围墙的大学。我们这些没有机会能够走进大学校门的热血青年,于是纷纷报名参加了“山西刊授大学”的学习。

后来,我与高士富、牛永兴等几个爱好文学的朋友商量,组织一个文学爱好写作小组,没事也试着写点东西。这几个哥们认为闲着也是闲着,写点东西锻炼一下写作能力,只有好处没有坏处,没准儿以后还真能出几个文学家呢。于是,很快在矿区发展了十多个有共同兴趣的青年,李士林给这个小组起名“小溪文学写作组”,意思是像潺潺的小溪一样流向大海,最终汇入文学的海洋。此后,我们每周或者半个月在一起交流一次,谁写出了习作大家共同提出修改意见,定稿后刻蜡板编印习作刊物,就这样每一两个月出一期,共编印了十多期。当时我们是一群热血青年,虽然“文革”给我们造成了太多的“先天不足”,但是敢于写的勇气还是可嘉的。刊物的刻写由我和高士富来承担,文章的把关由牛永兴、李士林负责,印刷和装订则是我们共同来做。“小溪文学写作组”最初是自发聚在一起的“民间组织”,后来工会知道了这件事情,从各方面给予了很大的支持,并且作为一项群众性的文化工作保留在工会的议事日程中,这样也就成为官办的了。“小溪文学写作组”得到领导的支持后,我们的热情更高了,不知是谁将自编的几期《小溪》寄给了原煤炭部高阳文部长,不久高部长便给我们写来了一封热情赞扬的信,信中肯定了我们的学习热情,鼓励我们再接再厉,写出好的作品来,为矿区、为煤炭事业的发展和精神文明建设多做贡献。大家传看着高部长写来的信,一个个乐得直蹦高。

我们又与市文联乔澍声老师取得联系,在乔老师的帮助指导下,于1985年在《乌海潮》刊发了一期“露天矿文学习作专号”,后另有5人的作品分别刊登在《乌海潮》不同的期刊上。在我们的影响下,公乌素矿、老石旦矿也相继成立了文学爱好小组,公乌素矿党委书记萧峰非常重视这项活动,亲自参加写作并有一片散文《夜来香》在《乌海潮》发表。

那段日子,使我的文化功底有了很大的提高,从大字不识多少,到《黑龙江青年》刊发我的微型小说《怪人》,是矿山火热的生活燃起了我的创作激情。

评论