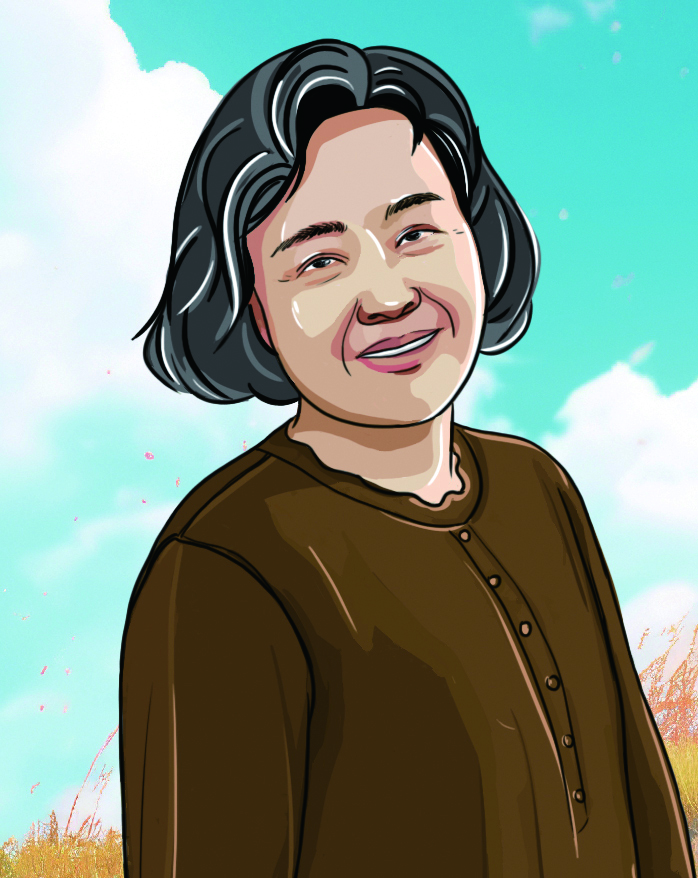

母亲今年82岁,说她年迈,可以,说她力衰,采橙子爬上爬下,身手矫健,一点都不衰老。唯一不灵光的就只有脑袋,她患了一般人说的“老年痴呆症”。

自从父亲几年前因病去世,母亲就独自一人在乡下生活,习惯乡村的悠闲自在,要她到城里来,简直比登天还难。哥哥和我则在城里工作,除了平时打电话跟母亲聊聊天,也只能偶尔利用假日回去看看她。幸好左邻右舍一有空闲,就会到家门前的橙子树下聊天,母亲有伴,我们也就比较放心。

这样平顺的日子一直维持着,只不过3年前打电话给母亲,她多了很多抱怨。

“隔壁阿卿嫂常在背后说我坏话,以前她就一直欺负我!”

“放在仓库的肥料常被偷,不知道谁干的?”

“有人拿走我们家锄头、镰刀,害我找不到。”

诸如此类,一开始大家都不以为意,尽对母亲说些宽慰话,现在认真回想,其实这些都是她“老年痴呆症”的征兆。

直到去年农历年,事态严重了。

每年农历年,年夜菜有大嫂的帮忙,母亲根本不用操心,但有一件事就得母亲亲力亲为不可,那就是蒸年糕。母亲蒸的红豆年糕是过年家中主要的甜品,颗粒饱满的红豆,配上独特的香蕉油味,甜蜜中带着香气,大家都赞不绝口,那对食材比例的拿捏,几十年功力,只能意会不能言传,是大嫂学不来的。然而这次年糕却在我的惊叫中失败了,因为我目睹母亲把菜籽油当成芝麻油撒入米浆中,后来即便捞起菜籽油,大灶水蒸,依旧糊掉,不能成形。原来,母亲蒸年糕的工序弄错了。

蒸年糕失败是母亲失智的铁证,随后,医生判定母亲患了阿尔茨海默病,还好只是初期症状,目前药物虽然很难治愈,但可以控制恶化的速度。原本想请保姆照料母亲,但母亲坚持自己没病,拗着性子反对,我只好提前退休,回乡下陪伴母亲。

乡下是悠闲的,宁静到可以听见空气流动的声音,但乡下生活却是早起的,我总在睡梦中被邻居吆喝叫醒。他们天亮就来邀母亲运动,散步到村外。

“你们先走啦!我还没烧香呢!”母亲对着邻居们说。

“回来再烧就好啦!”

“不行啦!哪有人这样子的?你们先走,我烧完香马上就追上!”母亲很坚持。

原本以为这只是一天的事,谁知道母亲像不知变通的呆瓜一样,天天重复同样的话。

除了执着,母亲的病还有个明显现象,就是“跳针”式地说话。

干弟弟和母亲感情不错,他结婚的时候,母亲送他一条黄金坦克链,婚后逢年过节,干弟弟总来探望母亲。

“你才生一个太少了,可以再生一个呀!你看这女娃那么漂亮,多像她母亲!”

母亲很热情地招呼着。我们大家相视而笑,赶紧闲话家常,转移话题,因为干弟弟已经离婚,今天一同前来的是他的新女友。但不到3分钟,母亲又制造了尴尬气氛。

“你才生一个太少了,可以再生一个呀!你看这女娃那么漂亮,多像她母亲!”

一场不到30分钟的聊天,母亲“跳针”不下十次,幸好干弟弟不以为意,倒是他新女友不再一同前来了。

我就没有干弟弟的雅量,早餐的事就对母亲发过脾气。

之前,父亲重病在身时,母亲就发愿早斋。乡下最便利的方法,就是餐车来,买个素食菜包果腹了事。可是餐车时来时不来,所以陪伴她后,我干脆买冷冻菜包,每早放入电锅蒸煮。

“今天我们要吃什么?不然等餐车来再买好了!”

起先,我都好声好气向她说,电锅已经蒸好菜包。但经过好几个月了,她早餐还是要问,就惹得我好几次情绪上来,对她吼叫:“我每天蒸菜包给你吃,难道你都不知道?”

早餐的事无解,却让我体悟到有些事不管花了多少时间,费了多少口舌都是没用的。母亲心里仿佛有座秘密基地,暗地执行着她的意志,任谁也阻挡不了。她要说的话,一定会说;她要做的事,一定会做。

家里有块山坡地,种植果树,虽然不大,却是爸妈养活我们一家的地方。有一天,我带着母亲到那里活动筋骨。沿途母亲就像导览员,介绍这块是谁家的地,那块又是谁家的坡,来到自己的果园,不仅诉说着和父亲工作时的点点滴滴,更回到和父亲一起为家努力的干劲,拿起柴刀就往里钻,不多一会儿工夫,整理出一园子残枝败叶。这是我第一次体会到,原来母亲也有没病的时候。

渐渐地我发现,对于新近的事,母亲极易健忘,严重到3分钟前吃过的东西都会忘记;但对于陈年往事,尤其家人的事,她却意外清楚。母亲心中那座秘密基地,是以爱为圆心,以时间为半径所画出来的堡垒,越靠近圆心,越牢不可破;离圆心越远,越容易忘却。

想通了这一点,就不难理解母亲每早问我吃什么?“跳针”似的鼓励干弟弟多生个孩子;一到与父亲胼手胝足的山坡地就生龙活虎。原来在爱的国度,母亲没有病,她一直守护着心爱的家人。

如今,再听到每天的问候语“今天我们要吃什么?不然等餐车来再买好了!”我内心只是充满感激。

评论