当下已进入伏天,所谓“热在三伏”,三伏天是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段。民间尚有“小暑大暑、上蒸下煮”之说。中医则认为,夏季是阳气最盛的季节,因气候炎热而生机旺盛,因此,夏季也是养生的好时节。

那么,夏季养生宜什么、忌什么?人们应该注意些什么呢?对此,记者采访了市人民医院中西医结合科医师原春苗。

气温高,湿度大,这些疾病易发生

三伏天气酷热难当,中暑是常见的“夏季病”,当人们长期处于高温高湿且通风不良的环境时,就很可能中暑。

市民吴飞是一名美缝工人,他去年就曾在伏天里经历了一次中暑。“给地板美缝是不能开窗的,因为风会带进来尘土。恰好业主家刚刚喷完乳胶漆还没干透,在高温高湿的环境待的时间长了我这不就中暑了。”吴飞说。

在此之前,吴飞并没有类似的经历,因此他也不知道,原来轻微的乏力、口渴和出汗居然是中暑先兆。喝了水后非但没觉得缓解,反而觉得头昏昏沉沉的。吴飞在业主家的地板上午休了一个小时,等再起来的时候就觉得自己浑身发冷,汗水已经湿透了衬衣,赶紧打车到了医院。经诊断,吴飞是中暑了。

“中暑虽然很常见,但千万不能忽视,轻症中暑进一步加重,可导致热痉挛、热衰竭和热射病,甚至会损伤大脑或者造成脏器受损。”市人民医院中西医结合科医师原春苗说, 高温天气,户外工作者和长期处于闷热、湿热环境中的人们,一定要注意多补水、多通风,有中暑症状及时就诊。

“高温天气下,老年人、儿童及部分免疫力低的人群还要当心‘热感冒’。”原春苗告诉记者,在出诊过程中,她发觉很多人认为夏天感冒,即便不打针吃药也会慢慢好转,但其实这种想法大错特错。夏季感冒和冬季受凉感冒不同,靠吃药解决不了病症,而且最忌热捂发汗。治疗夏季感冒应该以清热解暑为主,以发汗、退热功效为主的感冒药对热感冒并不能起到很大作用。

此外,原春苗提醒,夏季市民还应特别注意两个脏腑的养生,一个是心,另一个是脾。“养心则多静少动,避免过度忧思。”原春苗解释道,心在中医理论中是君主之官,性属火,其气通于夏。也就是说,在夏天阳气非常亢盛的时候,我们的心气也容易过旺,因此很容易出现心情烦躁甚至包括睡眠不好这些症状,尤其是对于有一些基础性的心脑血管疾病的老年人来讲,这些就更加常见。对于这样的人群,原春苗建议在夏天的时候,可以减少过度消耗体力,多静少动。同时,还要避免过度忧思,避免干扰耗伤心血。如果患者出现胸闷、口干、短气、疲惫等症状,可以服用一些像生脉饮或者西洋参茶来改善这些症状。

“养脾则是指避免过食寒冷。脾在中医理论中属土,喜燥恶湿。脾的生理特点是主运化的,主身轻降浊,我们的食物进入体内之后要经过脾胃的运化才能够化生气血,濡养全身。”原春苗说,在夏日,湿邪很容易伤脾,造成脾胃功能运化的失常,比如会出现消化的障碍,会出现腹胀,甚至食欲下降还有腹泻等。因此在养生的时候,可以有意识地多服用一些健脾的食物,像薏仁、山药、陈皮这些食物,可以多吃一些。另外,要避免过食寒凉食物,因为寒凉的食物往往会伤及人们的脾阳,造成寒湿内运。

空调降温要少用

高温天气,空调早早上岗。不少市民上班吹空调,下班回家仍然吹空调,逛街、吃饭,商场和餐厅里的冷气一个比一个足。那么,常处在空调的包围中,一定是好事儿吗?

对此,原春苗告诉记者,空调切忌多吹,尤其是体弱、鼻炎患者。“首先是呼吸道功能受损伤,人的呼吸道是非常脆弱的,冷气一旦影响到了呼吸道,轻则咳嗽、打喷嚏、流鼻涕,严重的就会变成肺炎。其次,空调吹多了还容易让关节疼痛、肠胃受凉。夏天人们穿得很单薄,空调开得足,低温会刺激人体血管急剧收缩,血液流通不畅,导致关节受冷、疼痛,脖子和后背僵硬,手脚冰凉麻木。”她说。

“很多人说有时候在空调房会觉得头晕,其实这也是常见的空调病的症状之一。”原春苗告诉记者,“还有皮肤干燥,眼睛干涩等。长期密闭的环境,空调系统不断循环,高浓度的二氧化碳持续累积在空气中,眼睛在缺氧情况下又久盯电脑屏幕,就会发红痒痛。”

那么如何正确使用空调?原春苗提示:首先,空调温度别太低。“夏秋两季人体感觉最舒适的气温为26℃左右,再低3℃—4℃,人体就会觉得凉。另外,由于室内外环境不同,长期处于相对极端的温度下,身体调节能力失调,久而久之会导致免疫功能下降,出现各种不适症状,因此最好将空调调到26℃左右,室内外温差不可超过7℃,否则会加重体温调节中枢的负担。”她说。

其次不要猛吹,避免冷风直吹。“有些人在外面觉得热,回到家马上打开空调猛吹,此时毛孔是完全打开的,还来不及闭合,容易诱发感冒等病症。还有人喜欢睡觉的时候开空调,还要把出风口对准自己,这样很容易被冷气侵袭。”她说。

老人和孩子也不能常吹空调,因为人一旦处于老年状态,身体的各部分机能就开始衰老,对环境的应变能力下降,从而体现为抵抗力下降,成为易感染人群;孩子是具有一定抵抗力的,但当外界的环境变化打破孩子身体平衡,孩子就容易生病。

夏季,这些食物要少吃

水果里面含有丰富的矿物质、维生素以及膳食纤维,不同水果给身体带来的营养价值不同,夏季多吃水果真的好吗?原春苗告诉记者,食用任何水果都要适量,特别是西瓜、荔枝、桃子、樱桃。

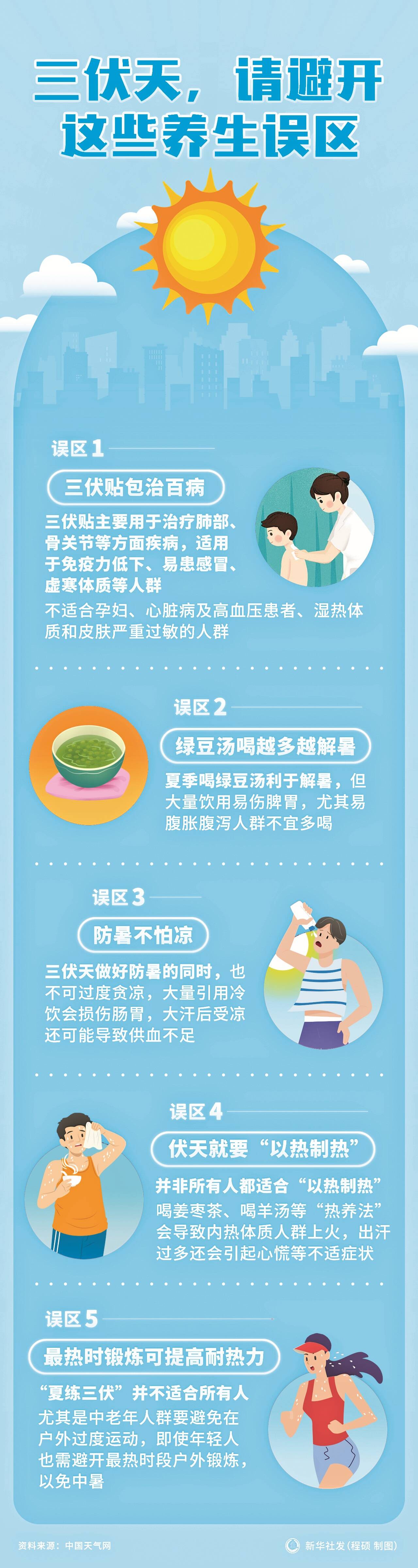

“西瓜性凉,摄入过多可能会让胃部出现收缩痉挛感,从而引起胃部疼痛,建议每天吃西瓜量不要超过500克;新鲜的荔枝里面含有大量糖分,不仅会引起身体肥胖,同时也会刺激胰岛素的分泌,从而诱发低血糖;桃子含有丰富的膳食纤维,吃太多会紊乱消化系统功能,从而引起腹痛腹胀等不适感;樱桃性温,不能吃太多,不然会引起流鼻血、上火、胃部疼痛、反酸及腹泻等。对于胃酸分泌不足的人群来说,更不能空腹吃,不然会给胃黏膜带来损伤;绿豆是属于寒凉性质的食物,长时间饮用绿豆汤容易伤脾胃,建议一周喝2次~3次,每次喝1碗即可。阳虚体质或湿气比较重的人,经常有四肢冰凉、腹胀、腹泻等症状的人,都不宜多喝绿豆汤。”她说。

急洗凉水澡不可取

高温天气里,一走路就会出一身汗的人不在少数。于是不少市民有了“冲凉”的习惯。原春苗解释道:“运动后、大汗淋漓时,身体排放出大量的热量,此时全身的汗腺和毛细血管都处于张开状态,突然用凉水冲澡会使毛细血管紧急收缩,体内供血量迅速减少,造成心跳加快、血压升高、肌肉收缩、神经紧张等,还易引起感冒、头晕、晕厥,有时还会引起颅内出血、心梗等”。

63岁的张军就曾遇到过这种情况。由于身体比较肥胖,他夏天晨练后总是大汗淋漓,经常回家后就打开水龙头随意一冲了事。但去年夏天的一次经历让他至今心有余悸。“当时我也是出了汗,冲了澡后觉得头晕气短,心脏咚咚跳,差点一头栽倒。老伴儿赶紧扶我躺下,缓了半个小时才觉得捡回来一条命。”他说。原以为是心脏出了问题,但去医院检查后发现,他除了稍有心肌缺血,没什么其他大问题。医生便告诉他,可能是因为运动后体表毛细血管处于扩张的状态,突然遇到冷水的刺激,血管收缩,从而增加心肺的负担,产生心慌、气短、头晕等不舒服的感觉。

“老年人不适合洗凉水澡,年轻人也不能仗着身体素质好‘率性而为’。”原春苗说,出诊时曾有一位年仅24岁的患者因为洗凉水澡感冒,甚至引发了严重的热伤风。

对此,原春苗认为,虽然年轻人的身体素质比较好,长期洗水温偏凉的澡也能锻炼机体的抗寒能力,但还是要区别对待,比如最近较为疲累,免疫力有所下降,就不应该再用洗凉水澡来锻炼自己。她强调,如果只是想解乏,让身体更凉快,35到37℃之间的温水最好,年轻人不怕洗冷水澡,但也应该尝试用室温温度的自来水,一般在25到30℃之间为宜。

阳光“火力”十足的时候,一定要注意防暑降温,不要跟高温天气“较劲”,多补水,少贪凉,安然度夏最重要。

■ 链接

夏季养生法则

健脾除湿:湿邪是夏天的一大邪气,加上夏日脾胃功能低下,人们经常感觉胃口不好,容易腹泻,出现舌苔白腻等症状,应常服健脾利湿之物。一般多选择健脾芳香化湿及淡渗利湿之品,如藿香、莲子、佩兰等。

清热消暑:夏日气温高,暑热邪盛,人体心火较旺,因此常用些具有清热解毒清心火作用的药物,如菊花、薄荷、金银花、连翘、荷叶等来祛暑。

补养肺肾:中医认为,按五行规律,夏天心火旺而肺金、肾水虚衰,要注意补养肺肾之阴。可选用枸杞子、生地、百合、桑葚以及酸收肺气药,如五味子等,可防出汗太过,耗伤津气。

冬病夏治:三伏天,是一年中最热的天气。传统医学认为这时候是“冬病夏治”的黄金时间,千万不可错过!

“冬病”指容易在冬季发作或加重的疾病。其易发人群多为虚寒性体质。“夏治”就是利用夏季人体阳气最旺盛之际,治疗寒性疾病。冬病夏治穴位贴敷是指在夏季三伏天,通过将药物敷贴到人体一定穴位,治疗和预防疾病的一种外治方法,又称“天灸”“三伏贴”。此疗法源于中医学“春夏养阳,秋冬养阴,以从其根”的思想,具体方法源自《张氏医通》的白芥子涂法,用于在秋冬春之际容易反复发作或者加重的慢性、顽固性疾病。

“三伏贴”可疏通经络,调理气血,宽胸降气,健脾和胃,鼓舞阳气,调节人体的肺脾功能,使机体的免疫功能不断增强,从而达到振奋阳气、促进血液循环、祛除寒邪、提高卫外功能的效果。

1.儿童“三伏贴” (年龄在2岁以上至14岁)

呼吸道疾病:鼻炎、腺样体肥大、反复呼吸道感染、咳嗽变异性哮喘及哮喘;

消化道症状:厌食、腹痛、腹泻;

泌尿系统疾病:遗尿。

2.成年人“三伏贴”

呼吸系统疾病:支气管哮喘、慢性支气管炎、过敏性鼻炎、慢性咽喉炎、肺气肿;

消化系统疾病:胃病、慢性胃炎、慢性肠炎、十二指肠溃疡、肠胃功能紊乱、消化不良、慢性腹泻等;

运动系统痛症:颈椎病、肩周炎、腰腿痛、老寒腿、骨质疏松等;

免疫系统疾病:风湿性关节炎、强直性脊柱炎等;

妇科疾病:月经不调、痛经、慢性盆腔炎、卵巢功能减退等;

治未病调理:易感体质、气虚体质、阳虚体质、寒湿体质,以及各种疾病后虚弱体质。

评论