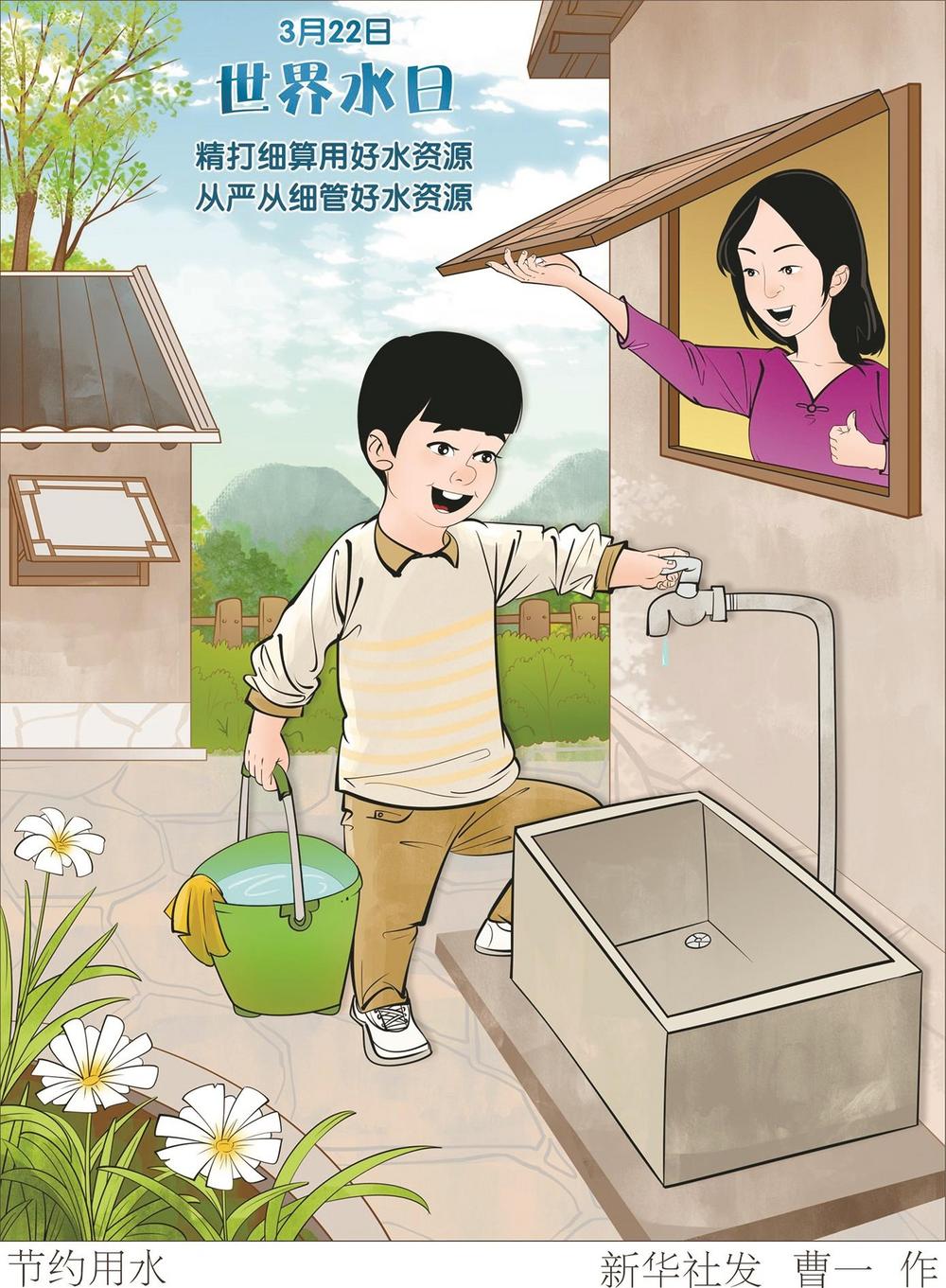

节约用水 新华社发 曹一 王斌 作

本报记者 赵荣

上善若水,水善利万物而不争。水是生命的源泉、工业的血液、城市的命脉,对人类的生存和社会的发展至关重要。

我市地处黄河之滨,好似躺在母亲河的怀抱,但辖区黄河流域面积狭小,水源涵养条件差,蒸发量大,水资源供需矛盾突出。多年来,我市不断谱写山水文章,让天蓝、水清、岸绿、景美成为常态的同时,坚决扛起黄河入蒙首站首责,全方位落实“四水四定”“五水共治”,通过开源、节流、挖潜、布水网、建机制等方法多管齐下破解水资源短缺难题,以水资源节约集约利用塑造高质量发展新优势。

3月22日是第三十二届“世界水日”,3月22日—28日是第三十七届“中国水周”。我国2024年“世界水日”“中国水周”活动的主题为“精打细算用好水资源,从严从细管好水资源”。节约用水变得更加刻不容缓,我们只有从小事做起,珍惜点滴水源,家庭、城市、社会才能生生不息、永续发展。

精打细算 全方位用好水资源

农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损……我市通过开源、节流、挖潜、布水网、建机制,多管齐下提升水资源的利用效率。

在位于乌达产业园的内蒙古宜化化工有限公司中水回用项目的膜车间里,上百根崭新的滤筒整齐地摆放在地面,5名技术人员熟练地拿起滤筒安放进项目的“核心”RO装置中。“可别小看这个滤筒,这里面装的可是宝贝,有了它我们才能实现95%的废水利用率,全年实现回收利用122万立方米,全厂工业废水近乎零排放。”项目负责人韩兆刚说。该项目采用了“预处理+膜处理+深度脱盐制备除盐水+二级纳滤+污泥脱水”工艺技术,能够让企业实现工业废水“近零排放”。

在市云飞农业种养科技有限公司的温室大棚里,种植人员也采用了一项“高科技”。大棚里的灌溉系统可以控制水和肥在可控管道相融,并通过滴灌头均匀、定时、定量地将混合物浸润至作物根系。这样既能保证作物生长所需的水分和养分,又达到节水、控肥和控药的目的。“原有的灌溉系统部分管道已经老化、渠道破旧。如果继续使用的话,每年不仅要投入大量资金维修,还会浪费不少水资源。”公司工作人员表示,水肥一体化节水灌溉技术应用项目的实施不仅可以有效地保护水源地、避免水资源的浪费,还对我市农业的健康有序发展有重要意义。

为了拧好“水龙头”,我市精打细算用好了每一滴水资源。在推进工业节水减排方面,我市严格采取用水定额管理的管理模式。2022年以来,全市新上项目全部达到领跑定额标准。此外,共有19家企业开展了节水技术改造,累计节水637万立方米。内蒙古恒业成有机硅有限公司、内蒙古君正化工有限责任公司等5家企业获评2023年自治区级节水型企业,乌达产业园区被评为自治区级节水型园区。在推进农业节水增效方面,我市已经实施了1.43万亩的农业节水灌溉工程,节水约287万立方米。在实施城市更新行动时,我市加大了老旧小区地下水管网的改造力度,2023年,全市累计完成供排水管网改造124.5公里(其中供水管网67.5公里、排水管网57公里),供电管网改造107.4公里,供热管网59.4公里,有效地推进了城镇节水降损效果,并力争2025年实现城市公共供水管网漏损率控制在9%以内。与此同时,我市推行“智能化”灌溉系统,在海勃湾区滨河景观带安装10个智能生态绿化节水土壤墒情监测站,提高灌溉用水效率,做到精准浇水、精准施肥,同比节水约40%。让生态以水而定、量水而行,让有限的水资源都用在刀刃上。

守护生态 树立公民节水意识

治水之路,久久为功。实现水资源的集约节约利用,不仅需要相关行业部门努力,更需要全体公民树立节水理念、转变用水方式。

多年来,我市营造节水、惜水的社会氛围。全市74个部门联合开展“世界水日”“中国水周”宣传活动,打造产业园节水街,全方位开展节水“六进”活动,累计覆盖10万余人次。节水宣传进校园活动入选2023年全国“节水中国 你我同行”联合行动全国百强,《公民节约用水行为规范》主题宣传活动被水利部发文通报表扬。

市水资源服务中心副主任孟庆琛介绍,“节水”二字的真正含义,不是限制用水,不是不让用水,而是让人合理用水、高效率用水,不浪费一滴水资源。他说:“一滴水可能微不足道,但不停地滴起来,数量非常可观。”据测定,“滴水”在1个小时里可以集到3.6公斤水,1个月可集到2.6吨水;连续成线的小水流,每小时可集水17公斤,每月可集水12吨;哗哗响的“大流水”,每小时可集水670公斤,每月可集水482吨。“滴水”一个月的水量,足可以满足一个人的生活所需。

可见,点滴之水也不可以浪费。节约用水不是一句口号,我们更应在生活中付诸行动。孟庆琛介绍,在厨房用水清洗餐具时,重油污可先用纸擦,然后再进行冲洗;洗米水、煮面汤、过夜茶等清洗碗筷,不仅可以去油,还能减少用水量和洗洁精的残留;清洗蔬菜时尽量使用盛水容器;洗漱应按需放水;减少盆浴次数;养成收集水的习惯;集中清洗衣物等方法,均可减少用水浪费。“只要在这些细节上稍微注意,我们就可以节水三至五成,一年下来也可以节省一笔不小的支出。”他说:“人们要从‘要我节水’向‘我要节水’的观念转变,争当节约用水的宣传者、文明用水的倡导者,才能让节水、惜水在全社会蔚然成风。”

除此之外,就餐时少更换碗碟、随手关闭水龙头、不让儿童玩耗水游戏、不浪费剩茶和矿泉水、不倒掉暖壶剩水、调整自来水阀门等办法,均可控制个人用水量。减少使用瓶装水,不向河道、湖泊里扔垃圾,不乱扔废旧电池等,则能减少对自然水资源的污染。

据了解,2023年,我市全市水资源可利用量为2.55亿立方米,实际用水量为2.27亿立方米,较2022年节约了0.48亿立方米。

积少成多 节水护水刻不容缓

在生活中,洗手涂抹香皂和冲澡擦沐浴露时仍然开着水、水杯里的水没喝完就倒掉,瓜果蔬菜用流水不间断地冲等一系列浪费水的情况有很多。

俗话说,“民以食为天,食以水为先”。长期以来,许多人认为水是取之不尽用之不竭的,打开水龙头,交了水费就能随意用水。但事实上,我们生活的这颗“蓝色星球”只有不到1%的淡水可为人类直接利用。在不少地区,面临洗澡还是解渴的两难的抉择。节水,迫在眉睫。

所谓积少成多、集腋成裘,每一次的“精打细算”都会汇聚成节约用水的强大合力。在生活中,就有不少“抠门”的人,洗米水洗菜、洗米水浇花、洗脸水冲厕所、冲澡不泡澡、衣服攒一个星期才洗……

市民李女士告诉记者,她的母亲是个爱养花的老太太,家里摆放着大大小小几十盆绿植。常常是洗米水攒起来洗菜,洗完菜再拿去浇花;遇上不做米饭的时候,洗菜水拿去洗第一遍碗,洗第二遍碗的水倒进擦地桶里擦地;擦完地的水还要冲马桶。“我常常跟她说,现在生活条件好了,吃水并不困难,也不需要像您年轻时得去机井挑着吃,为什么还弄得这么麻烦。可她却严肃地说,‘从年轻到现在,一直都是这么过来的,现在生活是好了,但这并不是我们能够浪费水的理由。’”李女士说,“我觉得这就是老一辈人从艰苦岁月走来,刻在骨子里那种勤俭节约的美德。”在母亲的带动下,李女士也变得节俭起来,给家里更换了节水马桶,洗澡时也会收集花洒先流出的凉水洗内衣,洗完衣服也会收集洗衣机排出的水擦地、冲马桶。

上小学的王智认为,奶奶是全家最节约的人,他们不要的鞋子,奶奶拿去穿;他的衣服穿不了了,奶奶拿去修改缝补,有了新的用处;最要紧的是,奶奶不允许家里人浪费一滴水。“奶奶家有好几个功能不一的盆和桶,厨房一个盆,用来收集洗米水洗菜、浇花,卫生间洗手池的水龙头下的盆既要接洗脸水、洗手水,就连洗抹布的水也得一并接来,倒进旁边的桶,上层澄得清澈的水能擦地,剩下的水直接冲厕所。”王智说,“学校为我们普及节水知识后,我才知道以前自己有多么浪费水。”

也有人认为,这是不讲卫生的体现,其实不然。“这些水经过二次、三次使用,可谓精打细算,最终只有少量的污水进入下水道,可减少污染。在生活中,我们备着‘泔水盆’‘泔水桶’,但也会进行清洗消毒,保证家庭卫生的整洁。”市民赵女士坦言,留房间一隅用来节水,何乐不为。她便在家准备了脏衣篓,全家人的衣服都是在周五统一洗涤;拖地后的水留着冲马桶;就连每次给孩子泡澡后的一大盆水,她都会自己用。

节约用水,功在当代,利在千秋。只有我们每一个人从自己做起,珍惜点滴,才能让利万物、利万民的“活水”不断涌流。

评论