青翠欲滴的四合木、随风摇曳的柠条、花开不断的花棒……在我市沙地、矿山,一株株防风固沙、坚韧生长的绿色“精灵”编织出大片“绿网”,牢牢锁住风沙,筑起一道生态安全屏障。

荒漠化治理是一项难度高、投资大、周期长、见效慢的系统工程。近年来,我市在推进“三北”等重点生态工程建设的过程中,筛选出梭梭、柠条、四合木、霸王、沙冬青、柽柳等适合当地生长,能够有效防风固沙的绿色“卫士”,推动形成适应我市水热条件的、稳定的植被种群。

让我们走近这些防风固沙“小能手”,了解它们的故事——

四合木:花朵和果实都有4瓣的“大熊猫”

四合木是最具代表性的古老残遗濒危珍稀植物,被誉为植物中的“活化石”和“大熊猫”。

之所以被称为“大熊猫”,是因为四合木起源于1.4亿年前的古地中海植物区系,且分布范围极其狭小。

在位于我市的西鄂尔多斯国家级自然保护区,四合木作为建群种和优势种形成群落,堪称生命奇迹。

“四合木的花朵与果实都有4瓣,人们就给它取了‘四合木’这个名字。四合木为研究生物起源、发展、演变及植物种群间的亲缘关系提供了难得的‘活’资料,有极高的科研价值,受到国内外学术界的高度重视。”市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心工作人员王长瑜说。

我市对四合木保护区实施围栏封育,进行常态化巡护,开展全面系统的保护研究工作。由于四合木独特的生物学和生态学特性,移植成活较为困难,我市不断攻克迁地保护“难关”,通过“保护+扩繁”的方式,让四合木更好地适应时代发展需要。

据介绍,四合木的果实败育率高达98%,传播能力和自然繁殖能力极其有限。为更直观地用科学的方法积累四合木的生长数据,技术人员搭建了智慧采集系统,用科技手段辅助四合木的移植、扩繁工作,对每株移植的四合木进行二维码绑定、定位,实现数据可追溯、扩繁有依据,并通过手机实时对在温室大棚中扩繁的四合木进行自动降温、增湿等处理。

梭梭:寿命最短的种子孕育最顽强的生命力

梭梭是我市荒漠化治理中使用率最高的植物之一,而鲜为人知的是,它的种子是世界上寿命最短的种子。

据了解,梭梭的种子仅能活几个小时,但只要得到一点水,就能在2至3小时内生根发芽,这样顽强的生命力使梭梭能够适应严酷的自然环境。在戈壁沙漠,迎着酷热和风沙顽强挺立的梭梭寿命可达百年以上。

一棵成年的梭梭,能固定10平方米的沙漠。在我市金沙湾沙漠公园周边工程固沙、乌达区“三北”工程林草荒一体化保护修复、海南区拉僧庙镇退化林修复等生态治理项目现场,都能见到梭梭的身影。

梭梭高2至6米,是乌海治沙人最早栽植的防沙治沙植物之一,也是被广泛认可的戈壁沙漠中优良的防风固沙植被。在我市的不同区域,既有刚种植的梭梭,也有20多年前种植的梭梭。针对种植早、有老化现象的梭梭,我市通过平茬的方式让它们重获新生。

“梭梭耐干旱、耐严寒,有顽强的生命力。虽然它的寿命很长,但栽植时间较早的梭梭会长出很多枯枝,适当平茬可以让它长得更旺,防风固沙作用更强。”市自然资源乌达综合服务中心副主任陈丽芳说,“平茬就是在植物的根颈处剪截去上面的枝条,只留下50厘米左右的主干,使之重新发出新枝、新芽。经过平茬的梭梭萌发能力强,枝条也少病虫危害,苗木优质化程度大大提高。”

花棒:花开不断的大漠“彩蝶”

有一首歌的歌词中写道“是你让我看见干枯沙漠开出花一朵”。事实上,有种植物一直在沙漠中开着美丽的花朵,且花期长达5个月,这种在沙漠中花开不断的植物就是花棒。

近日,在甘德尔山东西两侧灌木林平茬项目现场,一株近2米高的花棒开满了粉色的小花,在满是绿色植被的项目区里格外显眼。市林业和草原建设服务中心工作人员刘永胜轻轻拨开花棒根部的枝条,仔细数着新抽出了几根枝条。

这株花棒在今年3月进行了平茬,现在已经重新抽枝吐绿,长出了近10根新的分枝。“花棒从5月开始生长,5月下旬开始开花,花期一直延续到10月,可以说它在生长期一直花开不断,所以名为‘花棒’。虽然花棒开着柔嫩的花,但它并不柔弱,它的根系发达,耐旱、喜光,萌蘖力很强,还具有良好的改良土壤效果。”刘永胜说。

花棒为蝶形花科岩黄芪属落叶大灌木,高约2米,叶脉呈银灰色,夏秋季节开小花。花棒的生长期长,树龄可达70年以上,耐严寒酷热,不仅有极强的防风固沙作用,栽植养护后可以仅靠天然降雨维持生命。

不仅颜值高,花棒还有着极其适合沙漠、沙地生长的特性。据了解,花棒喜沙埋,并且被沙子越压越旺,一般花棒的梢头被沙埋20厘米时,仍能萌发新枝,还可以穿透沙层,形成新的植株与根系,迅速生长。花棒抗热性强,在遇到高温天气时,其茎干皮层会片状剥落,用以绝热,使茎干得到保护,可忍受40至50摄氏度的高温,在瘠薄的沙地上旺盛生长。

绵刺:偶尔“假死”等水喝

绵刺是国家二级保护植物,在乌海,你可能会在大山、沙地中发现它的身影。绵刺长着灰棕色的茎干,观赏性并不强,却是我市防风固沙的“元老”植物。

绵刺在乌海地区生活了7000多万年,系古老孑遗种,由于其分布区狭小,致使数量日益减少。如今,我市园林技术人员正通过技术手段,开展绵刺培育扩繁工作。

“绵刺属珍稀濒危植物,也是经过长期的自然选择与进化,一直生存在我市的本土植物。它们对于我市环境的适应性远高于其他常见园林绿化植物,其构建的植物群落具有高度稳定性,能够长期发挥生态修复功能。”市林业和草原建设服务中心副主任韩春荣说。

绵刺还具有重要的科研价值和生态修复价值,我市于去年起开始绵刺的扦插繁殖实验,目前已获得初步成功。调研前期,园林技术人员对我市大山、矿区上的绵刺分布情况进行细致考察。同时,与相关院校、企业合作,共同开展实验研究工作。

在我市一处育苗基地,市林业和草原建设服务中心工作人员探索绵刺插穗修剪方法,在大棚中调控适宜绵刺生长的温度、湿度,研究对其生长有助益的药物和药物浓度,并从植物群落生态稳定性、建植成本角度出发,逐个突破绵刺扩繁、移植及养护等技术瓶颈。

为适应复杂的气候条件,绵刺经过多年的进化,学会了“装死”。

装死”的绵刺像一根插在土壤里的小木棍,如果稍微获得一些水分,又会重新焕发生机。“绵刺对于干旱气候和盐碱化土壤具有特殊的适应性,在极度干旱的季节,绵刺生长微弱,甚至处于‘假死’状态,当获得一定水分时,又会恢复正常生长,并可开花结实,但这并不影响它根系粗壮发达、发挥防风固沙作用。目前,育苗基地培育的部分绵刺、四合木、蒙古莸等植物,已经用于我市绿色矿山建设和荒漠化治理工作。”韩春荣说。

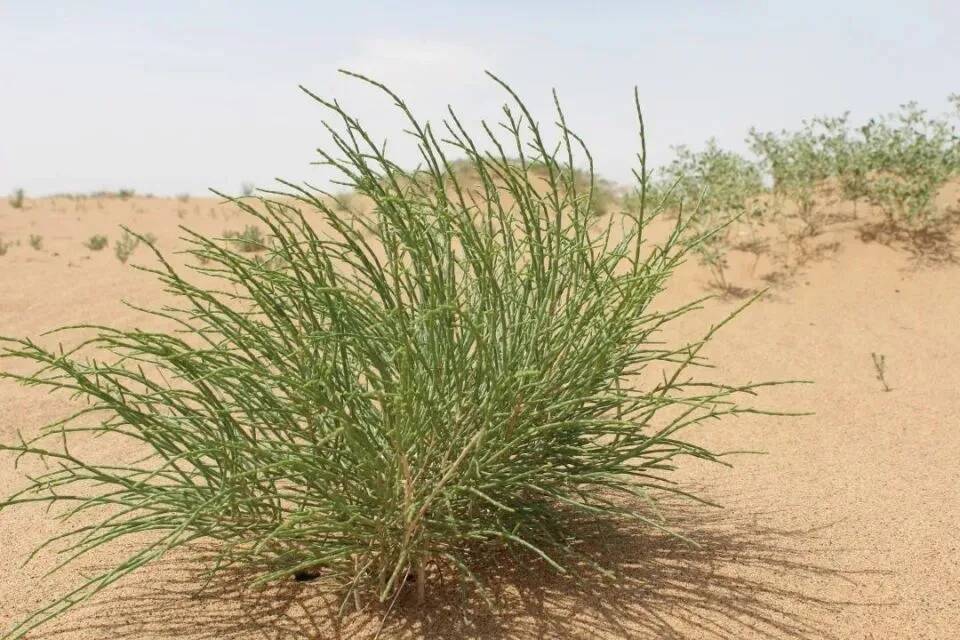

柠条:像驼峰一样储水的“针刺”

在甘德尔山脚下,一丛丛柠条旺盛生长,阻断乌兰布和沙漠的黄沙进入我市城区。

柠条成活率高,对环境条件具有广泛的适应性,是中西部地区防风固沙、保持水土的优良植物种。柠条在形态方面具有旱生结构,防风固沙优势十分全面,兼具抗旱性、抗热性、抗寒性和耐盐碱性,对生态环境具有改善功能。

如果你用手触碰柠条,会发现它看似光滑的枝条上实际长着很多小刺,这是它枝条上的托叶宿存硬化而形成的。“柠条身上的刺像骆驼的驼峰一样,是在自然进化中为适应环境形成的。柠条身上的小叶片变为针状刺,从而减少了水分蒸发,对植物起到了很好的保护作用。”刘永胜说。

与梭梭一样,柠条也是我市荒漠化治理中使用率最高的植物之一,它根系发达,入土深5至6米,最深可达9米,水平伸展可达20米。柠条林带、林网能够削弱风力、降低风速,直接减弱林网区内土壤的风蚀。柠条的根系强大,即使根系被风蚀裸露,仍能正常生长,植株被沙埋后,分枝生长则更加旺盛。

“柠条是旱生植物,具有极强的耐寒、耐旱能力,并且耐贫瘠,再生能力强,生命周期长。作为水土保持和防风固沙的灌木树种,种植柠条的区域水土流失有效减少,土壤变得更加肥沃,很大程度上改善了区域生态环境。”市自然资源海南综合服务中心工作人员宝音夫说。

多年来,我市治沙人不畏艰辛、久久为功,战黄沙、护青绿,在一年年的探索中,摸透了这些防风固沙植物的“脾气”,经过多年的实验、筛选,梭梭、柠条、四合木、沙冬青、花棒、霸王等植物脱颖而出,它们基本可以靠自然恢复、生长,依靠“雨养”就能很好的生存。如今,它们正和我市治沙人一同坚守在乌海这片土地上,发挥其顽强的生命力来防风固沙,在荒漠化治理中发挥着重要作用。

评论