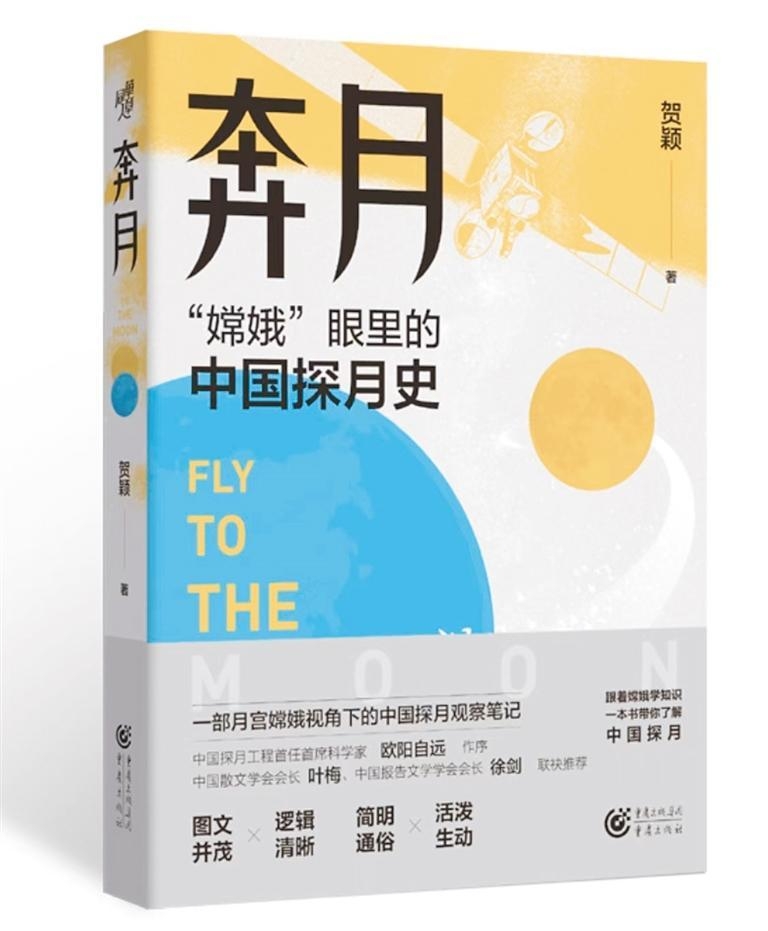

《奔月》

我国“嫦娥六号”历经五十多个昼夜的探测任务,成功从月球背面带回了1953.3克月壤,并于北京时间2024年6月25日14时7分安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域,此举引起了全球瞩目。

在人类探索宇宙的壮丽篇章中,月球始终扮演着神秘而诱人的角色。从古至今,无数文人墨客以月为题,抒发了对这片遥远土地的无限遐想与憧憬。而今,随着科技的飞速发展,人类终于得以亲身揭开月球的神秘面纱,而中国的探月工程,更是在这片未知的领域上书写了属于自己的辉煌。贺颖所著的《奔月》,便是一部巧妙融合古代神话与现代科技,生动展现中国乃至世界探月历程的佳作。

《奔月》一书最大的创新之处在于其独特的叙事视角——以中国古代神话人物嫦娥为讲述人,从她的视角回望人类的探月历程。这一设定不仅赋予了文本浓厚的文化底蕴,也使得科学知识与古老传说相得益彰,为读者呈现出一场跨越时空的视觉盛宴。嫦娥,这一在中国文化中象征着月宫仙子的形象,如今成为连接古代神话与现代科技的桥梁,她的视角让探月工程的历史与成就更加生动有趣,也让读者在品味神话故事的同时,深入了解探月的科学知识与技术细节。

作为一部兼具科普与文学价值的作品,《奔月》通过嫦娥的视角,系统回顾了世界探月的历史,特别是中国探月工程的辉煌成就。从1969年阿姆斯特朗首次登月,到2004年中国探月工程(“嫦娥工程”)的正式启动,再到“嫦娥五号”成功带回月壤样本,以及“嫦娥四号”首次实现月球背面软着陆,《奔月》以时间为轴,将这些里程碑式的事件一一呈现,为读者勾勒出一幅波澜壮阔的探月史诗。书中不仅详细描述了探月过程中的技术挑战与突破,还通过嫦娥的“观察笔记”,生动展现了探月工程背后的科学家们的辛勤付出与智慧结晶,使得这一原本枯燥的科学话题变得鲜活起来。

《奔月》的另一大亮点在于其深厚的文化底蕴。作者巧妙地将中国古代的月文化融入现代探月的叙述之中,不仅增强了文本的文学性,也提升了其文化内涵。书中提到的“万户飞天”的壮举、月宫仙子的传说,以及对“鹊桥”中继卫星的命名,都体现了作者对中国传统文化的深刻理解与巧妙运用。这种科学与人文的完美结合,让读者在了解探月知识的同时,也能感受到中华文化的博大精深,进一步增强了民族自豪感与文化认同感。

《奔月》不仅回顾历史,更着眼未来。书中提到中国计划在2030年前实现载人登月的宏伟目标,以及新一代载人飞船“梦舟”与月面着陆器“揽月”的命名,这些都预示着中国未来探月工程将更加精彩纷呈。作者通过这些内容,不仅展现了中国航天事业的蓬勃发展与雄心壮志,也激发了读者对于未来探月乃至深空探索的无限遐想与期待。

《奔月》一书以其独特的嫦娥视角、生动的叙事手法、丰富的科学知识、深厚的文化底蕴以及对未来的展望,成功地将探月工程这一复杂而宏大的主题呈现给读者,堪称书写探月工程的神来之笔。通过阅读《奔月》,我们不仅能深入了解探月工程的艰辛与成就,更能感受到人类对未知世界的无限渴望与不辍探索

评论