1991年10月建成的乌海日报社办公楼。(石历增 摄)

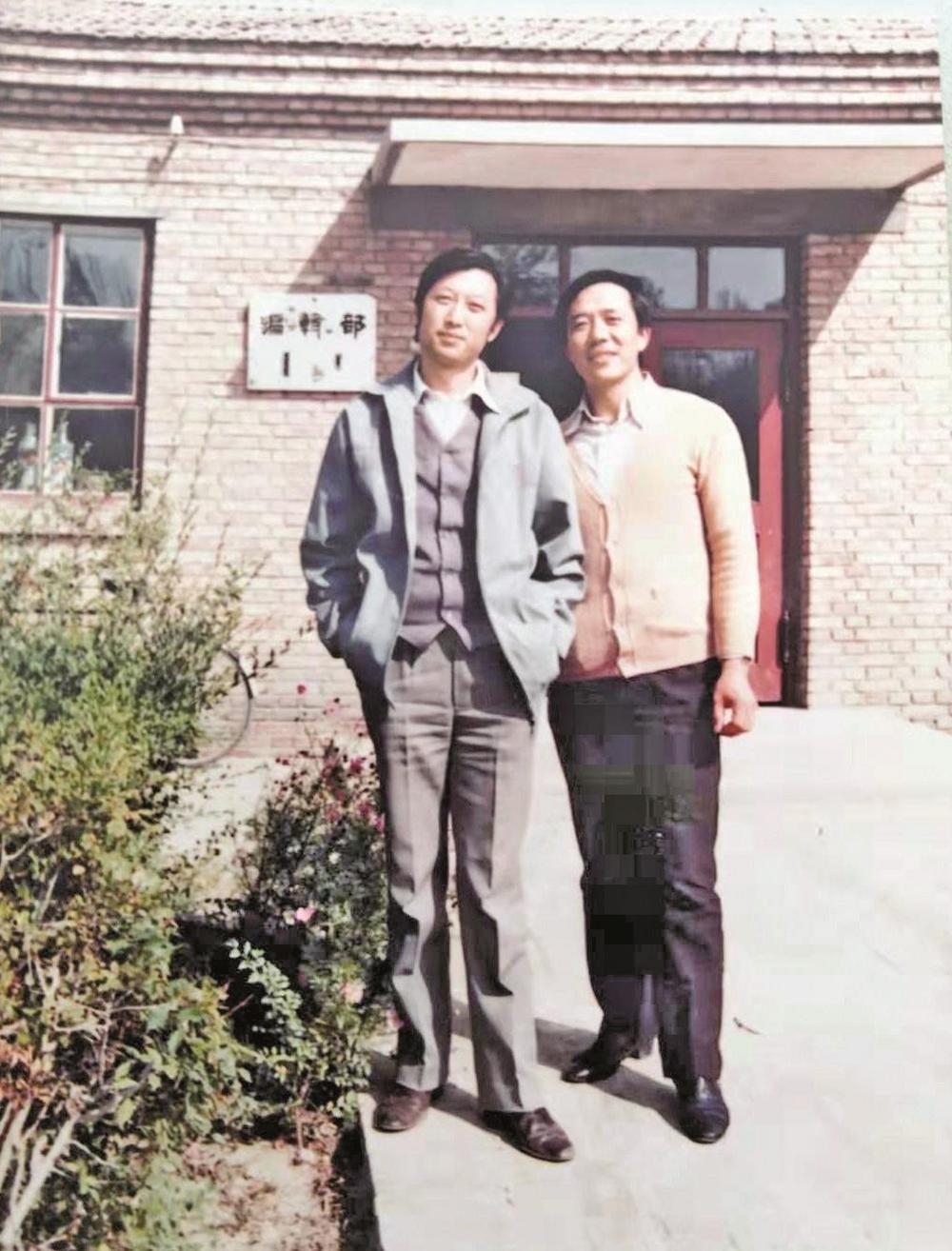

1986年,记者吕联义、胡长连在乌海日报社的平房办公室门前合影。(吕联义提供)

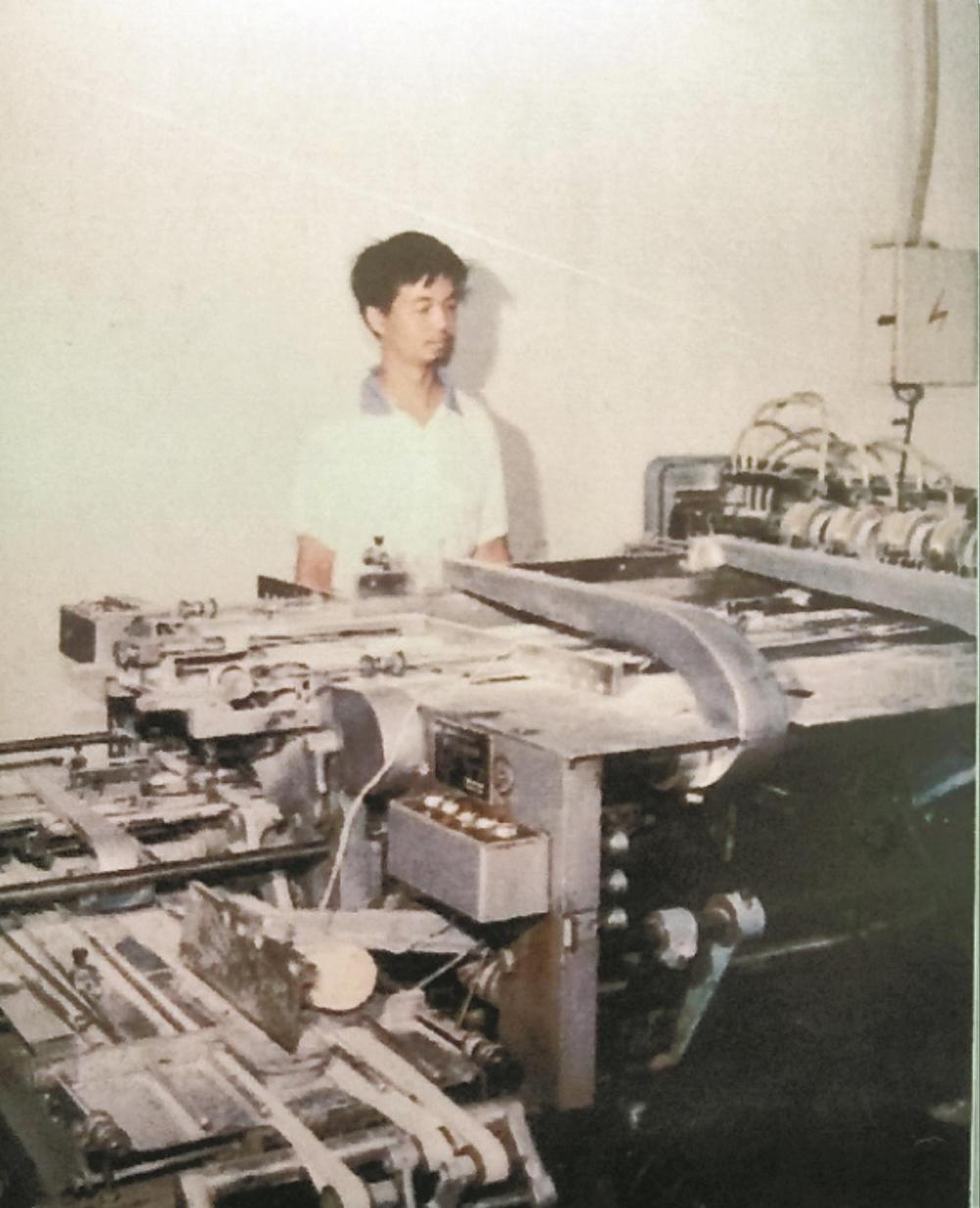

乌海日报社报纸印刷车间。(资料片)

20世纪80年代,乌海日报社装订车间。 (资料片)

位于海勃湾黄河西街1号的乌海市融媒体中心办公楼。(赵荣 摄)

1976年1月7日,乌海报社成立。因条件不成熟撤销报社建制,改为不定期编辑出版4开版的《乌海通讯》;1981年6月,市委决定恢复报社建制,下设编辑部、办公室、印刷厂三个部门;同年7月1日,4开4版的《乌海报》正式创刊,每周出版一期。1983年,《乌海报》改为周二刊,报社在今海勃湾区千里山东街大悦城位置建成600平方米的办公区。1984年,《乌海报》改为周三刊,1991年改为周四刊,1992年改为周五刊,并更名为《乌海日报》。

乌海市原副市长、市政协原副主席杜建和回忆,1981年,他调入乌海日报社工作,当年《乌海通讯》改为《乌海报》。虽由“通讯”变成“报”,但环境依旧。房,依旧是两排灰砂砖的破旧平房,前排是编辑部,后排是印刷厂。人们白天采访,晚上编稿,没有电脑照排,编好稿件,还得自己画版。前排编辑部总共8间房,天天晚上灯火通明。编辑、记者们完成各自任务后便聚在一起,针对报纸的内容、版面、栏目不断钻研。

在乌海日报社工作了30多年的吕联义回忆,20世纪80年代,出版报纸使用的还是铅字印刷。记者将稿子写在稿纸上,送给编辑修改、部主任审阅。会版后,由总编辑和总编室工作人员审稿时再次修改,一篇新闻稿经过的三级审稿都要在纸面上完成。审定的稿件交由印刷厂拣字车间,车间师傅会对照稿件,一个字一个字地拣出铅字,装入铅盘,排版后打印报纸大样。这样完成的排版大样出错率较高,需要工作人员一遍遍地校对,直至无误。大样签发终审后,铅盘便不能再动,直接上机开始批量印刷……

1990年,乌海日报社投资30余万元,引进激光照排印刷系统,成为自治区盟市报中首批告别铅与火,使用先进技术手段出报的单位之一;1991年10月,投资102万元、建筑面积2741平方米的4层办公楼竣工。1996年2月,《乌海日报·企业周刊》《乌海日报·双休周刊》《乌海日报·科教周刊》先后创刊,均为每周出版一期。2001年,《乌海日报》再次扩版,为对开4版周五刊。2005年1月,推出《乌海日报·晚报版》。2008年1月,乌海日报社整体搬迁至黄河西街1号的崭新的办公大楼。

在乌海日报辉煌30年丛书——《永久的记忆》一书中,曾任乌海日报社总编辑的王英回忆,2004年,乌海日报社创办一份都市类报纸的提议经过市委批复,被正式提上日程。报社领导班子一面“招兵买马”解决人员问题,一面组织人员外出学习。当年9月,试刊工作紧锣密鼓地开展着。工作人员对于版面内容一个一个推敲,版面样式一遍一遍设计,版面专栏一次一次修改……9月15日,发行1万余份的“都市生活”与读者见面。2005年1月5日,首期《乌海日报·晚报版》与读者见面。自此,晚报始终秉持着贴近生活、服务百姓的办报宗旨,为市民发声解忧,帮群众跑腿办事。

2011年,《乌海日报》《乌海日报·晚报版》实现双面彩色印刷。2017年12月,《乌海日报·晚报版》根据报业发展形势停刊。2018年1月,《乌海日报》由对开四版扩为对开八版,并每周刊发一期对开四版的《周末》。2019年1月,报社新媒体(产品)矩阵正式上线,“报、网、微、端、屏”全业态的全媒体矩阵初步形成,“一次采集、多种生成、梯次发布、多元传播”的新型媒体格局初具规模,逐步建立适应全媒体环境的高效采编队伍和运营模式,向深度融合的全媒体方向迈进,努力为全社会提供更多有态度、有深度、有温度的新闻资讯。

时光流转,在媒体加速融合的大潮下,2022年12月30日,乌海日报社、乌海广播电视台组建成立乌海市融媒体中心。中心以打造形态多样、手段先进、竞争力强的新型主流媒体为目标,按照“移动媒体优先、采编发流程再造、中央厨房突破、全媒体人才培养”的思路,努力构建“一次采集、二次加工、多媒体呈现、多渠道发布”的智慧融合新媒体平台。作为其中重要的一环,《乌海日报》继续在服务中心、服务大局、服务社会、服务百姓的道路上不断前行,成为全市新闻宣传工作强有力的支持和保障。

评论