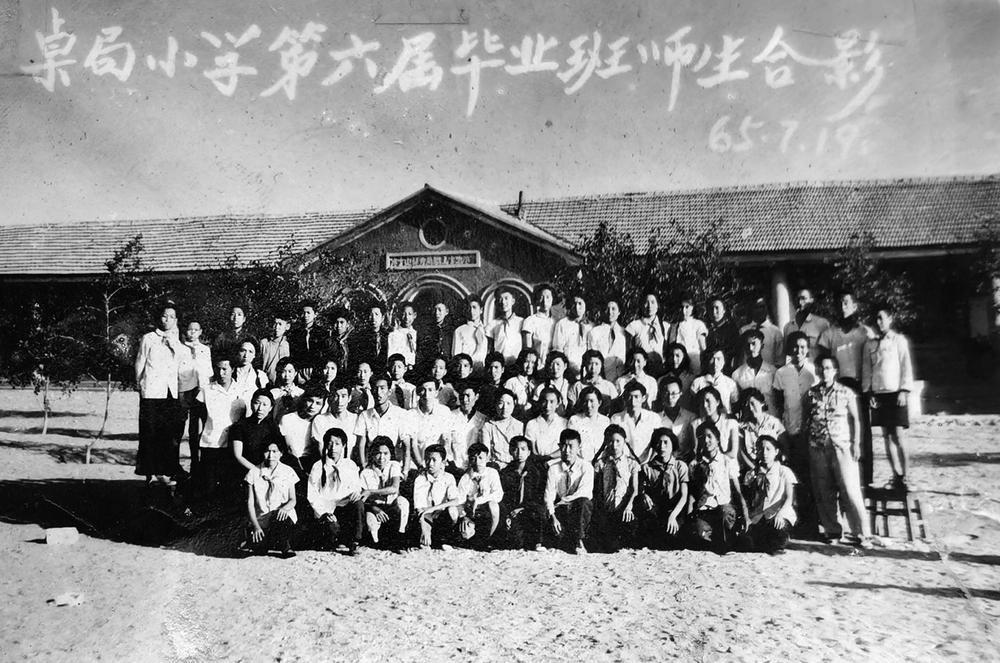

杨星灿于1965年7月拍摄的桌子山矿务局职工子弟小学第六届毕业班全体师生的合影。 (杨星灿提供)

20世纪80年代,海勃湾区第二小学学生放学时的情景。(张宝玉 摄)

现在的海勃湾区第二小学为孩子们提供了好的成长环境。(赵荣 摄)

■影像乌海

拂去历史的尘埃,翻开珍藏的城市相册,乌达矿务局、红楼、乌海火车站、一通厂、跃进火力发电厂、漠中泉啤酒厂……一张张泛黄的老照片,记录着岁月,记录着往事,也承载着城市的生命脉动与发展变迁。

本报《影像乌海》栏目旨在通过同一地点新、老照片的对比,讲述难以忘怀的乌海故事,感受近50年城市变化的沧海桑田。

说起海勃湾区第二小学,人们都很熟悉,但提起它的前身桌子山矿务局职工子弟小学,恐怕只有老一辈乌海人有印象。

1958年,随着乌达、桌子山两个矿区大规模开发,人口迅速增加,学生教育受到重视。这一年,乌海地区创办了两所小学,一所是乌达矿务局职工子弟小学,另一所就是桌子山矿务局职工子弟小学(即今海勃湾区第二小学)。该校用柳笆子和苇帘子搭起的3顶窝棚作为教室,有教师12人,招收学生178名。设一至五年级5个班,每个年级只有一个教学班,采用二部制教学。

1959年建起了半“工”字形的连体新校舍,周围则是沙滩荒野。1960年,该校有七八间教室,300多名学生。除一至六年级外,还附设一个初中班。

杨星灿1960年来到这所小学,当时担任五年级跃进班和初中班的语文教师,到1968年离开该校先后教了7个毕业班,300多名学生。

1965年,这所学校移交海勃湾市,更名为海勃湾市第二小学,有14个教学班,教职工37名,学生600多名,一至三年级仍然采用二部制教学。1976年,乌海市成立后,改为乌海市海勃湾办事处第二小学。

1980年,海勃湾设区,更名为海勃湾区第二小学。这一时期在该校担任语文老师的张立荣回忆,当时学校的教学条件非常艰苦,教室和办公室全部是平房,夏天靠洒水降尘降温,冬天靠炉子取暖。每间教室后面有一个砖头圈起来的地方,放着煤、劈柴、扫帚等班级生活用品。冬天里,班主任每天要早早到校生炉子,迎接即将到校的学生们。劈柴是冬天里班级比较紧缺的物品,虽然学校会发放一些,可不到学期结束就用完了,只能动员学生从家里拿。学校操场是一块土地,学生们每次上过体育课后都是脏兮兮的,而篮球架、秋千则是仅有的体育器械。

1992年,使用了33年的半“工”字形校舍被拆除,第二年建起了一座2000多平方米的4层教学楼(现校园北楼),围起了院墙,学校建筑面积达到4300多平方米。新教学楼优先低年级的学生入驻,高年级的孩子依旧留在平房教室上课。到1995年,学校已发展到24个教学班组,1200多名学生,近70名教职工。2006年,学校盖起了第二座教学楼(现校园南楼)。

如今,学校软硬件设施齐全、校内外绿树成荫,为许许多多的孩子提供了学习成长的好环境。

评论