立秋已至,秋风萧瑟肃杀,草木逐渐凋敝,是收敛潜藏的时节。市中医蒙医医院门诊部中医副主任医师聂慧认为,“天人相应”,自然气候的变化必然会影响人体,因此人的活动要顺应季节的变化,才能与自然环境保持协调平衡,以达到祛病延年的养生之效。聂慧在此建议,秋季养生,应顺秋之性而养“收”。

运动健体要适度

运动健身项目繁多,但选择健身项目却需因人而异。

健康运动规划师刘娜说:“秋季非常适宜进行健身活动,像爬山、慢跑、骑行、球类运动等,都会带来非常好的强身健体效果。每个人可以根据自己的年龄和身体情况选择适合的锻炼方式。例如,青少年正处于生长发育的高峰时期,锻炼主要以提高身体机能为目标。秋天气温适宜,青少年可多选择跑步、打羽毛球等球类运动,有益于增强体质,提高身体的协调性、灵敏度;中年人可以选择爬山、骑行等加强心肺功能的运动;老年人则要适量锻炼,可以坚持每天走路,以便改善新陈代谢,增强抵抗力,打太极拳较为平缓,既可以锻炼腿部力量,还可以增强身体的柔韧性,促进人体血液循环。”

市民吴志是一名体育老师,更是一个运动达人。慢跑、打篮球、踢足球、游泳等,他样样精通。即便如此,他也从不会肆意运动。

“每个季节气候都不一样,运动方式自然也应有所不同。熬过酷暑,可能很多人会感觉终于可以在秋天畅意运动健身了,但突然大幅增加运动量的做法并不科学。”吴志告诉记者,相比夏季,秋季的确可以适当增加运动量及运动时间,但需要循序渐进,量力而行,不能突然过量运动。

在秋季,人的身体正处在收敛内养阶段。人在运动健身时,要保持一定的运动量,防止出汗过多,造成身体损耗大。如果运动强度过大,很可能会出现肌肉和关节损伤,或头痛、头昏、胸闷、心悸、食量减少等症状,更有甚者还会因运动量过大而患上痛风等疾病。所以,秋季应以轻松平缓的方式锻炼身体,特别是老年人,每次锻炼时最好是稍微有汗就休息。

在走访过程中记者看到,不少健身者运动过后会及时补充大量水分。

健身教练张智表示,由于天气干燥,秋季运动健身时通常会消耗身体的大量水分,如果不及时补水,可能会出现脱水的情况,但锻炼后立刻大量饮水,其实是一个误区。

张智认为,身体在运动过后,往往短时间内还处于兴奋状态,心跳速度也没有恢复平缓。因而饮水时需要尽量保持速度平缓,最好是间歇式地分多次饮水,这样才能让身体器官有序地、充分地吸收水分。

“需要提醒的是,无论是运动前、运动中,还是运动结束后,都不要喝过冷的水,以免对胃肠道有太大刺激。如果进行的是高强度的运动,则需要补充一些含有各种营养物质和能量的水,这样可以适应体育锻炼者的生理特点和营养需求。”张智说,“秋季锻炼不仅要注意补水问题,还要注意穿衣问题。很多人认为,运动起来就不会感到寒冷。但其实,人在锻炼中产生较多热量的时候,这仅仅是运动中段,而在运动的前后阶段,还是很容易受到外界温度的影响。秋季,早晚时段天气转凉,因此锻炼身体时也需要注意保暖。运动后,如果穿着被汗湿透的衣服在秋风中停留,非常容易着凉感冒,所以秋季运动,保暖是不可忽视的问题。”

保持心情宁静

秋意渐浓,秋雨连寒,人们容易触景生情,引发悲凉迟暮之感,产生抑郁悲伤的情绪,因此古人才会感叹:“悲哉,秋之为气也。”

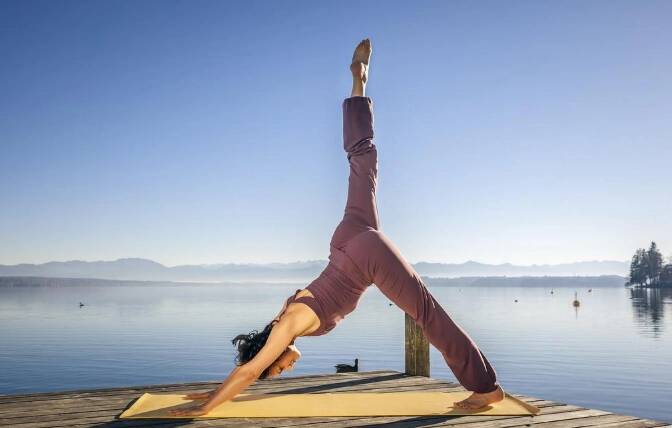

“传统医学认为,七情皆可内伤致病,过度悲忧可伤肺气,影响健康状态。因此秋季应注意保持心情宁静,‘使志安宁’,有利于调和气血,收敛神气,减轻秋季肃杀之气的影响。”聂慧说,“此时节,可多参与瑜伽、冥想、音乐、书法、钓鱼等有益身心的文娱活动,同时多进行户外运动,多接受自然光照,可抑制‘褪黑素’的分泌,有利于调整心情,保持精神活力。”

早睡早起,“秋乏”不见

秋季养生,起居应“早卧早起,与鸡俱兴”,适时调整睡眠时间,保证充足的睡眠。

“早卧有利于养身,早起则有利于舒肺。肺经旺于清晨,晨起呼吸新鲜空气,清气敛藏,精力充沛。”聂慧说。

此外,聂慧还建议,秋季睡眠时间应比夏季平均多1小时。一是为了顺应秋季昼夜节律的变化;二是因为夏季高温刺激人体大量出汗,导致神经兴奋,加速新陈代谢,增加能量支出。传统医学认为,经过漫长夏季,人体元气消耗过多而未能及时恢复,因此有“一夏无病三分虚”的说法。聂慧解释道,进入秋季,人体元气开始恢复,在此过程中常会有疲惫感,就是人们常说的“秋乏”。所以,秋季适当延长睡眠时间,有利于元气恢复,远离“秋乏”。

食饮有节,以润为主

入秋之后,空气湿度降低,气候偏“燥”,导致出现很多与“干”有关的症状,比如皮肤干燥、口鼻咽干、咳嗽咽痛等。因此,人们的饮食需要进行适当调整,补充滋阴润燥的食物以达到养阴防病的效果。

“秋季应减少辛辣、烧烤、煎炸饮食及烟酒。酸味果蔬可收涩补肺,滋阴润燥,常见食物有乌梅、山楂、秋梨、柚子等。初秋温燥当令,还可适当补充一些清热润肺生津的食物,如黄瓜、莲藕、马蹄、银耳、甘蔗、蜂蜜等,同时还需保证每日的足量饮水,防止缺水秋燥。”聂慧说。

评论