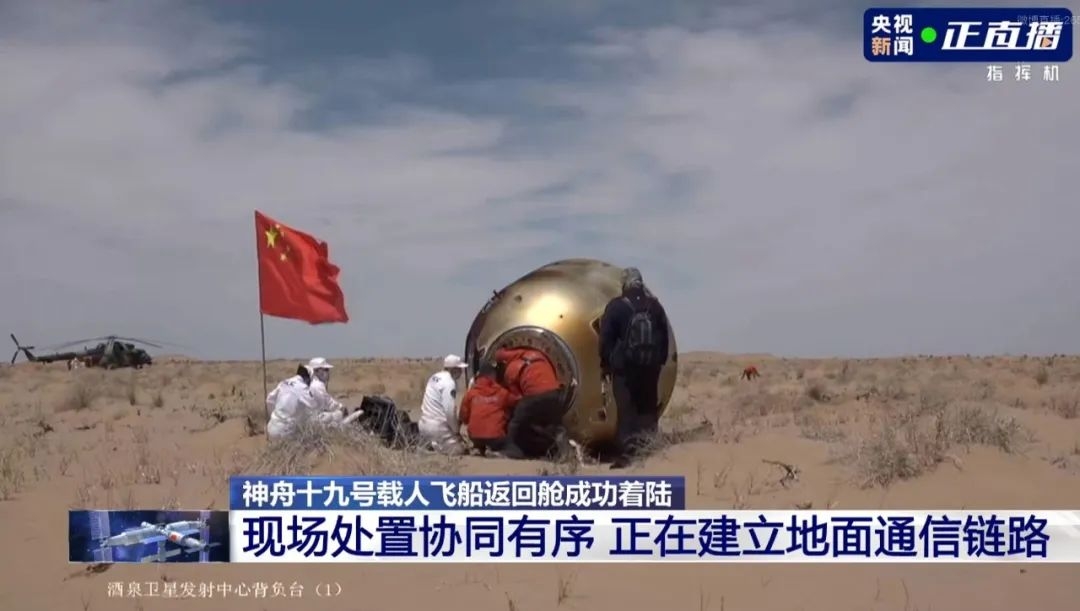

北京时间4月30日13时08分,神舟十九号载人飞船返回舱在东风着陆场东区成功着陆。航天员蔡旭哲、宋令东、王浩泽在轨飞行超过180天落地后安全返回。

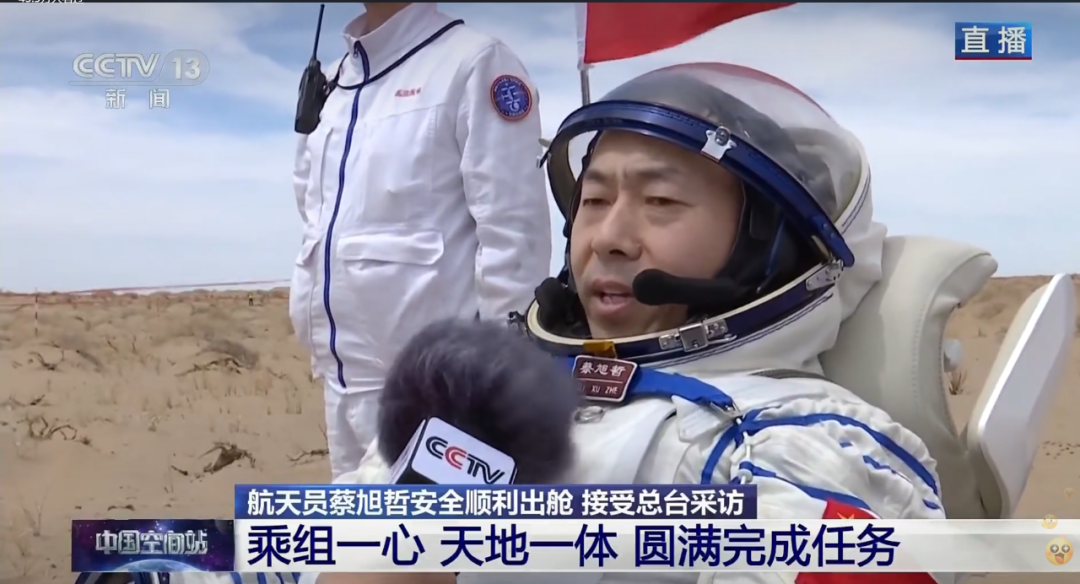

13时51分,三名航天员报告身体状态良好,相继出舱,至此,“神十九”乘组太空之旅圆满结束。

着陆内蒙古

神舟十九顺利回家

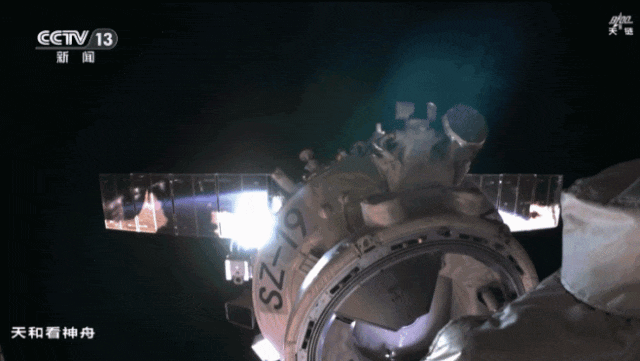

4月30日4时,神舟十九号载人飞船与空间站组合体成功分离,计划当天中午返回东风着陆场。

分离前,神舟十九号航天员乘组在地面人员的配合下,完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作,与神舟二十号乘组完成了工作交接和在轨工作经验交流。

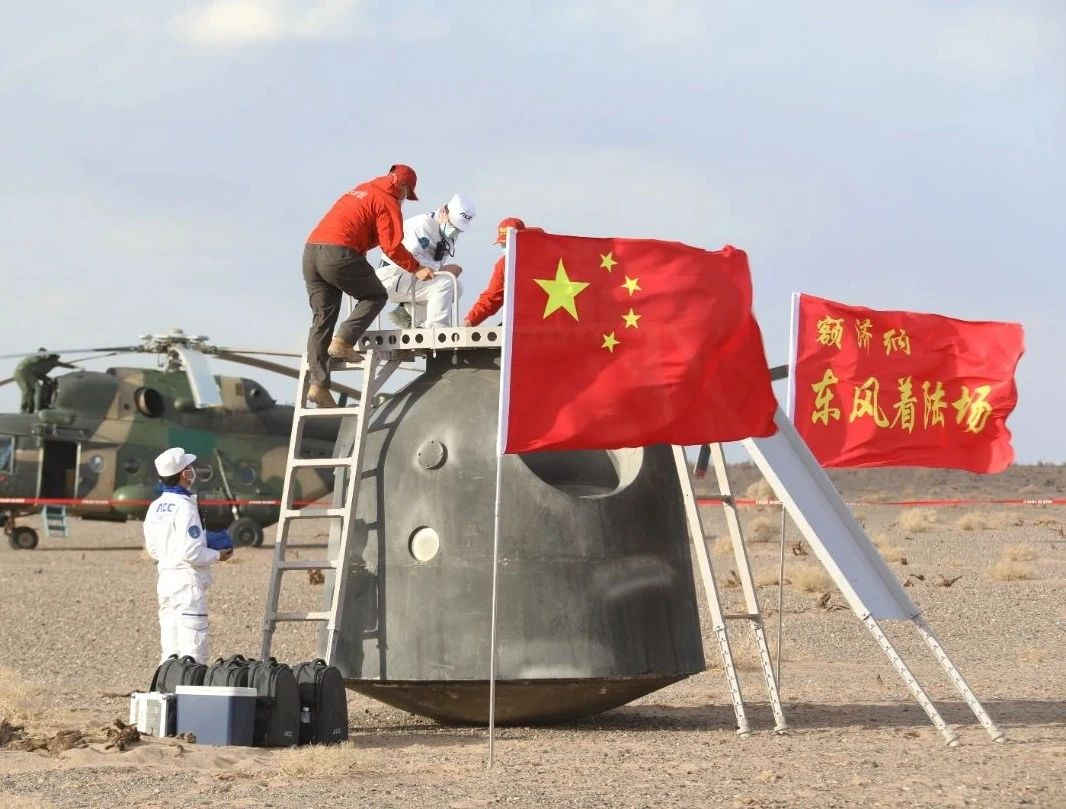

此次神十九返回舱着陆的东风着陆场,从神舟十二号到神舟十八号,已顺利迎接21人次我国航天员从这里返回地球家园。其位于内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内,地处巴丹吉林沙漠和戈壁带,总面积约13000平方千米。该处地域辽阔而且人烟稀少,更适合执行神舟飞船返回的搜索回收任务。

东风着陆场分为东、西两个区域:西区主要以戈壁地形为主,有利于搜救车辆通行;东区地形较为复杂,主要地形特征有软戈壁、梭梭林、盐碱地、草湖等。

此次神舟飞船因着陆场大风天气推迟一天返回,并首次降落东风着陆场东区。面对新情况新考验,工程全线密切协同、天地联动,迅速制定应对举措,确保任务圆满成功。

东风着陆场

中国航天最被信赖的母港

为顺利完成此次任务,搜救队员枕戈待旦,做好了万全准备。东风着陆场地形多样,基本涵盖了需要进行试验的各种着陆地形,同样也利于直升机快速搜索与降落,能够实现“舱落人到”。

近年来,东风着陆场着眼新技术发展,致力于着陆场的智慧化建设,着重无人智能先进技术和装备在着陆场的创新应用,建立了航天搜救先进技术应用联合实验室,加快无人智能在航天搜救中的应用,催生新质搜救能力生成。

比如在本次搜救过程中,卫星通信分队就承担着返回舱着陆后的天线组装、卫通链路建立、图像、语音业务开通等工作。在返回舱着陆后的“黄金十分钟”内,他们要利用手中的便携式卫通设备将现场画面第一时间传回指挥中心,为任务指挥决策铺就一条“信息天路”。

而在信息化保障的进程中,离不开测控系统的精准护航。“雷达跟踪正常”这句熟悉的口令来自酒泉卫星发射中心的大树里测控区。作为飞船返回测控链中的最后一环,能否“第一时间”准确捕获、定位返回舱,对预判返回舱落点位置起着重要的作用。

作为地面跟踪的“最后一棒”,酒泉卫星发射中心大树里测控区采用“多雷达接力”的模式追踪返回舱动态。这些“戈壁天眼”,成为飞船的“引路人”。技术人员先后对雷达进行了3次升级,不仅运算速度提升至毫秒级,还能凭借雷达自身的“超级动态视力”追踪到返回舱从再入大气层到开伞后的实时动态,相当于在百米外看清头发丝的摆动。如此厘米级精度持续锁定飞船,为航天员铺就平安归途。

此前在4月25日,着陆场区组织所有的搜救力量已经顺利完成神舟十九号返回任务最后一次全系统综合演练,全面模拟空中搜救、地面处置,以及气象、光学、雷达等技术状态和工作流程,检验返回段搜救任务组织指挥能力、返回舱搜索和航天员救援能力,以及着陆现场管控能力。无数次的实操演练,才能让我们的航天员在落地之后,万无一失。

神舟逐梦

每一笔都在书写历史

神舟十九号载人飞船于2024年10月30日凌晨4时27分从酒泉卫星发射中心发射升空,飞船入轨后,于北京时间2024年10月30日11时00分,成功对接于空间站天和核心舱前向端口,此后,神舟十九号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。

在与神十八航天乘组的交接中,“70后”“80后”“90后”航天员齐聚“天宫”,完成中国航天史上第5次“太空会师”。

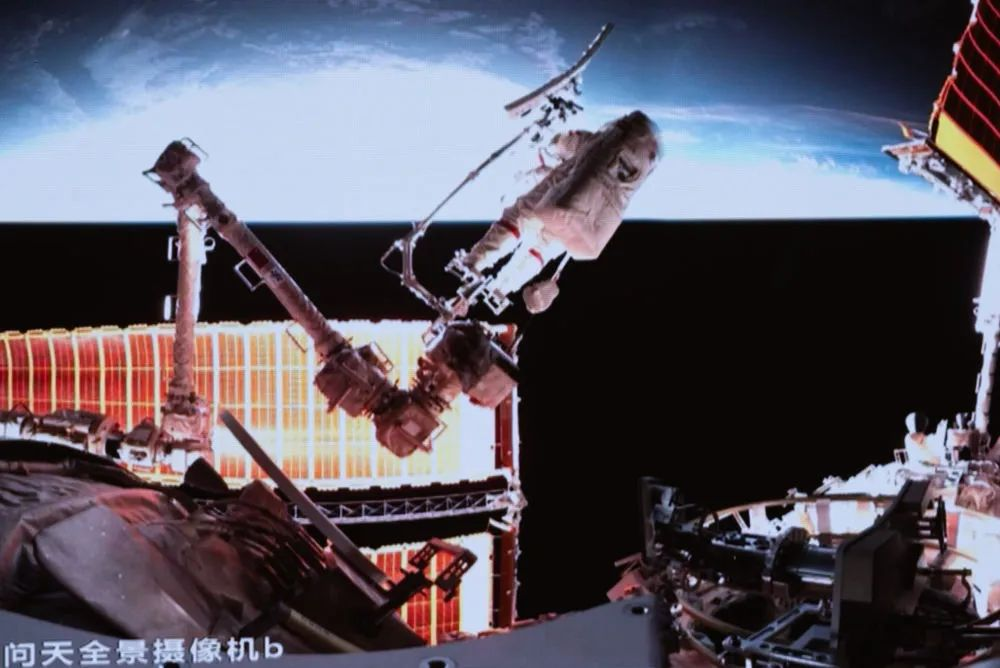

2024年12月17日,神舟十九号航天员乘组完成第一次出舱活动,而9小时的出舱时间,刷新中国航天员出舱活动时长纪录。宋令东也成为我国首名进行出舱活动的“90后”航天员。

2025年3月21日,神舟十九号航天员乘组完成第三次出舱活动,这也是航天员蔡旭哲的第5次出舱活动,成为目前在舱外执行任务次数最多的中国航天员。

2025年4月25日1时17分,在轨执行任务的神舟十九号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟二十号航天员乘组入驻中国空间站。这是中国航天史上第6次“太空会师”,而来自巴彦淖尔的航天员王杰,更是成为“内蒙古飞天第一人”。

一代又一代航天人

努力拼搏、接续奋斗

为中国航天事业留下

一幕幕难忘而宝贵的瞬间

随着神舟十九号飞船的顺利返航

飞天传奇再次写下浓墨重彩的新篇

蔡旭哲、宋令东、王浩泽欢迎回家

为中国航天人点赞

评论