20世纪60年代初期,在国际大环境的影响下,全国范围内兴起以发展地方常规军用武器为主的“小三线”建设。1965年4月,内蒙古第一通用机械厂、第二通用机械厂、第三通用机械厂等7个军工企业及内蒙古跃进火力发电厂、六五四医院、六五四供应站等后勤基础配套项目相继落户乌海地区,为乌海市的城市化发展作出了卓越贡献。

如今,在乌海的深山沟里,“小三线”留下的厂房被改造成内蒙古小三线军工文化园,内含内蒙古小三线军工文化纪念馆和内蒙古第一通用机械厂旧址。请您跟随记者的脚步,一起走进内蒙古小三线军工文化园,感受“三线精神”是如何鼓舞乌海人民艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新,为创造更加幸福美好的新生活接续奋斗。

内蒙古小三线军工文化纪念馆

展厅一 历史回响

展示内容:内蒙古地区“小三线”军工企业和配套单位的基本情况,以及内蒙古第一、二、三通用机械厂的历届领导;全国“三线”建设示意图;全国“小三线”分布图;内蒙古·乌海市“小三线”示意图;乌海“小三线”的文件史料、厂区旧貌、工人合影和工人风貌照片;“小三线”企业当年的宣传海报。

看点:20世纪60年代,在中苏边境局势日趋紧张、国际环境日益恶化的背景下,党中央从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线,并提出“三线”建设问题。据不完全统计,当时全国共建有“大三线”企事业单位2100多家,“小三线”企事业单位268家。这些军工企业和配套项目既是我国工业体系的重要组成部分,又是引领地区经济社会发展的骨干力量。其中,内蒙古“小三线”军工系统就包括位于现海南区六五四地区的内蒙古第一通用机械厂、内蒙古第二通用机械厂、内蒙古跃进火力发电厂和位于现海勃湾区的内蒙古第三通用机械厂、内蒙古木器厂、内蒙古第二铸锻厂、内蒙古胜利机修厂、内蒙古工具厂以及位于呼和浩特市清水河县的内蒙古红旗化工厂、先锋发电厂及多个配套项目。

展厅用列表的方式向游客展示介绍了内蒙古地区“小三线”军工企业和配套单位的基本情况,以及一、二、三厂的历届领导;“全国三线建设示意图”则清楚地展示了这一时期的“三线”建设成果。

“小三线历程”展示区通过乌海“小三线”示意图展示了其发展历程。“小三线记忆”展示区,带游客回顾往昔岁月的同时,进一步阐释了“三线精神”的内涵——艰苦创业、勇于协作、团结协作、无私奉献。其中,宣传海报部分是厂工人亲手所做,形象地反映了当年建设者们的精神风貌和生产、生活状态。

展厅二 峥嵘岁月

展示内容:“小三线”史实;“小三线”故事;“小三线”功勋。

看点:“小三线”军工企业的建设,极大改变了自治区工业经济发展的落后面貌,填补了自治区和国内多项装备制造业的空白,“小三线史实”展区便通过老照片和史实详细介绍了内蒙古第一通用机械厂、第二通用机械厂以及第三通用机械厂三个“小三线”军工系统的主厂情况和几个重要的配套单位情况。

内蒙古第一通用机械厂于1965年4月开始筹建,厂址在原伊克昭盟海勃湾市南30公里处(现乌海市海南区拉僧仲地区)。主要生产56式7.62毫米口径的半自动步枪;内蒙古第二通用机械厂于1964年11月开始筹建,厂址位于原伊克昭盟海勃湾市南30公里处(现乌海市海南区拉僧仲地区),主要生产7.62毫米普通枪弹;内蒙古第三通用机械厂于1964年4月开始筹建,厂址在原伊克昭盟海勃湾市凤凰山东南侧 (现乌海市海勃湾区东南侧),主要生产地雷、木柄手榴弹。内蒙古“小三线”主要配套单位有内蒙古红旗化工厂、内蒙古跃进火力发电厂、内蒙古电梯厂、内蒙古第二铸锻厂、内蒙古工具厂以及内蒙古木器厂。

67式手榴弹模型

为解决六五四地区“小三线”军工企业职工子弟上学问题和企业职工及家属就医问题,那里还特意新建了一所学校和医院,服务对象主要是“小三线”企业职工、家属及周边厂矿工人、牧民。

“小三线故事”模块通过专访、记录口述史的方式,采访了刘兴全、王福泰、邢福明、李志忠、丁桂本、黄吉田等乌海“小三线”企业代表职工。他们中有人曾获全国科学大会奖、全国兵器工业学铁人标兵称号、全国少数民族地区先进科技工作者奖、兵器部重大科技成果二等奖、内蒙古自治区重大科技成果二等奖、内蒙古自治区党委组织部优秀人才谱、内蒙古自治区劳动模范等荣誉,有人带领全厂职工成功地引进摩托车减震器技术并使之国产化,开发、生产摩托车减震器系列产品,还有人曾参与手榴弹、催泪弹、军民两用导火索、元明粉、岩棉、催雨弹等产品的研发与试制。

在“小三线功勋”展区,游客可以通过一枚枚饱经岁月风霜的奖牌体会乌海“小三线”职工艰苦创业、勇于创新、团结协作、无私奉献的精神风貌。

内蒙古第一通用机械厂旧址中的三线大食堂

展厅三 转型蝶变

展示内容:以图文并茂的方式展示乌海“小三线”的转型之路。

看点:1984年,随着国际时局的演变和国家大政方针的转向,中央决定不再保留“小三线”,绝大多数企业都面临转产,全国各地的“小三线”开始执行“军转民”战略决策,由单纯的军品生产企业向军民结合、民品生产企业转型。乌海地区的“三线”企业从1979年“军转民”到1984年期间累计亏损1132.45万元。工厂处于半停工状态,工资发放靠上级拨款和银行贷款,企业处于十分困难的境地。

该展厅通过一份份文件史料、一件件古朴简单的器物、一张张泛黄的老照片向游客讲述了内蒙古第一通用机械厂、内蒙古第二通用机械厂的转型历程、成就以及相关研究文献。

在展览接近尾声的时候,纪念馆通过照片墙的形式,向游客们展示了当年内蒙古“小三线”军工系统职工活动的影像资料,充分展现了那些岁月中可爱可敬的老一辈建设者们的生产、生活状态和精神面貌。

内蒙古第一通用机械厂旧址

展示内容:“主人”雕像、手绘墙、工具展示车间、三线大食堂、红色影院。

看点:内蒙古第一通用机械厂,先后生产过半自动步枪、长气枪、短气枪和匣子枪等产品。随着1966年第一支枪“走下”生产线,同年8月1日,一声清脆的枪声打破了六五四大山深处的沉寂,谱写了内蒙古可以造枪的历史篇章。

在厂区大院有一座满身历史痕迹的“主人”雕像,右手高擎着代表荣誉功勋的奖杯,左手紧握着减震器产品,目光坚定地看向远方,仿佛在向人们诉说着一通厂工人的“三线精神”和激情岁月。

据了解,“主人”雕像建设于20世纪80年代末,一通厂“军转民”效益好转时期。雕塑根据一位姓孟的本厂普通职工形象雕刻,由当时一通厂劳动服务公司自己设计、制作、安装。基座上雕刻的“主人”二字,也寓意每位职工以厂为家,是工厂主人,彰显着工厂职工的主人翁精神。

厂区里的手绘墙则描绘了当年“小三线”建设时期,在“好人好马上三线”“早日把三线建设好”的时代精神号召下,来自重庆、沈阳、上海、北京及自治区其他盟市30多个单位的大批优秀干部职工和基建施工队伍,满怀献身国防建设、报效祖国的工业报国理想,投身内蒙古“三线”建设的场景。

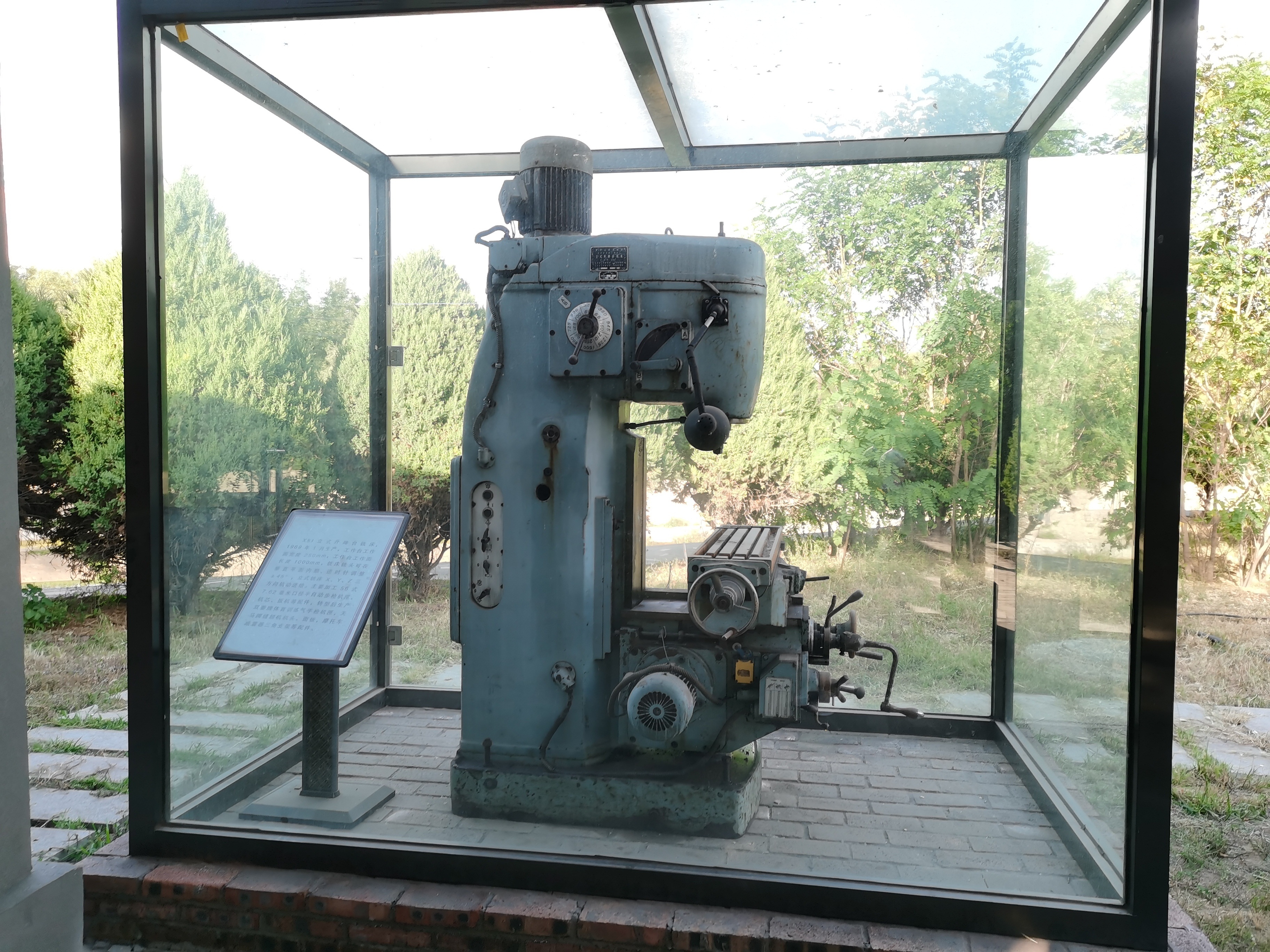

工具展示车间又叫第五车间,属于内蒙古第一通用机械厂的辅助车间,也是设备品种最全的综合车间,在这里游客们可以看到车、钳、铣、刨、磨等设备。

厂区内还有兼具演出、培训、电影放映等功能的多功能厅和三线大食堂。游客可以在大食堂自己动手制作饭菜,品尝忆苦思甜饭。

Z32-K 摇臂钻床

X51立式升降台铣床

乌海“小三线”作为内蒙古功能齐全的“小三线”系统和全国“三线”建设的重要组成部分,经过几十年的风雨历程,已经完成了国防建设的历史使命,逐渐淡出人们的视野,但它留给了后人无穷的精神财富,将会引领我们不断创造新的辉煌。

在那里,我们激荡情怀;从那里,我们整装再出发!

评论