“因包银高铁建设需要,对高铁沿线站名进行调整,自2024年6月1日起,乌海站正式更名为乌海东站。包银高铁建成通车后,原乌海站客运业务将由新建成的高铁站承接。”一则网上看到的消息,让我内心五味杂陈。作为一名从乌海站退休的老客运人,在这里生活和工作过的点点滴滴涌上心头。

乌海站的前身是海勃湾站,位于内蒙古自治区乌海市,于1957年建成,1985年更名为乌海站,是中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的二等站,承担着内蒙古西部近三分之一的铁路旅客运输任务。这个陪伴了乌海人67年的火车站,见证了这座西部小城的岁月更替和城市建设的不断发展。

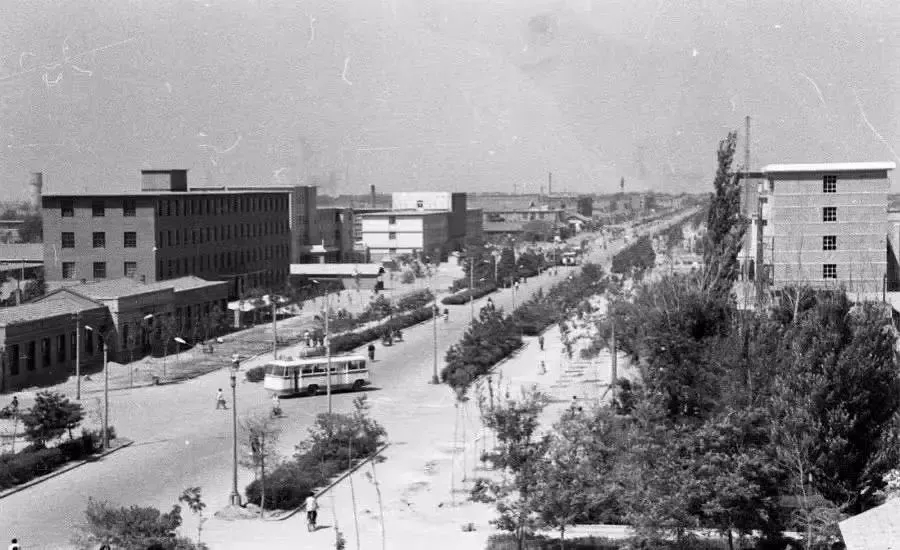

▲老乌海市的街头巷尾

▲如今的现代化城市

1958年,包兰铁路全线贯通,轰鸣的火车驶入乌海这片沉寂的大地。建站之初,海勃湾站运量很小,仅是个四等小站。火车站总面积约400平方米,全站仅有9名职工。1959年,我也来到这里成为一名客运人员。

▲“钢铁驼队”运输煤炭

当时车站周围自然环境恶劣,时常没水。一到停水的日子,所有生活用水都得从十几公里外的邻站去拉,存在站房旁边人工挖的一个水井里。遇上没水的时候,就连一盆洗脸水都要用好几天。站里还经常没电,夜里一片漆黑,就在候车室门口挂一盏油灯照明,火车进站时,在道岔旁边也放一盏油灯提示司机。

▲调车员使用手信号旗领车

除了自然条件恶劣,当时的生活条件也非常简陋。职工宿舍是临时搭建的两顶帐篷,一顶男职工住,一顶女职工住。车站的食堂是用席子搭起来的,因为经常刮风,席子跑风漏气,做饭时锅里常有沙子,大家每天吃玉米面窝窝头都不敢使劲嚼,牙碜得厉害。

▲车站工作人员帮扶旅客

客车多是在夜里经过海勃湾站,但候车室很小,旅客没有坐的地方,车站职工就在候车室的地上铺几张席子,让旅客躺在上面休息。因为风沙大,没多久席子上就积了一层厚厚的沙土。虽然当时海勃湾站的工作、生活条件都很艰苦,但车站职工仍竭尽全力为旅客提供热情周到的服务。

▲海勃湾站进站口

▲车站工作人员清扫候车室地面

当时的列车运行时速仅60公里左右,从乌海乘火车到呼和浩特、包头等地大约需要十几个小时。

▲车站工作人员在候车室为旅客表演节目

二十世纪七八十年代,没有“火车票预售”一说,当日当次车票在开车前一两个小时才销售。每逢年关,人人都急着回家过年,火车站人满为患,能不能顺利回家,拼的就是“挤”的本事。

▲旅客排队检票

▲旅客在站台等候列车进站

那时候在车上喝水,可不像现在买瓶装水,或是到车厢连接处接热水喝这么方便。当时列车上有专门的供水员,负责用车载茶炉烧水,为旅客提供热水。旅客几乎人手一个茶缸等着供水员。送水的水壶由白铁皮焊制而成,供水员一次提两大壶热水,放在推车上为旅客挨个倒水。

到后来,乘车旅客越来越多,车上的水供不应求,海勃湾站的工作人员坚持每天为经停的旅客列车送水。每到列车进站,车上的车窗全部打开,旅客伸出手挥动着茶缸示意工作人员。工作人员争分夺秒地倒水,一壶水倒完了再小跑到锅炉房去取。

▲车站工作人员为车上旅客送水

随着乌海这座工业新城的迅速崛起,车站先后进行过数次改建。1968年,海勃湾站进行大规模拆迁改建;1985年,海勃湾站更名为乌海站;1991年,乌海站开始第二次大规模改扩建。改建后的乌海站,从硬件设施到服务环境都发生了巨大变化,旅客在站台“挤火车”的景象一去不复返。

▲1977年原海勃湾站

▲1992年乌海站新站房建成

▲20世纪90年代末期的乌海站

▲更名前的乌海站

正在建设的包银高铁是我国“八纵八横”高速铁路网京兰通道的重要组成部分。待包银高铁全线建成后,将充分满足内蒙古、宁夏等地的旅客出行需求,原乌海站客运业务将由新建成的乌海站承接。届时,原乌海站将作为铁路货运的运输组织枢纽和业务办理中心,继续服务地区经济发展。

▲包银高铁新建乌海站

穿过岁月的长河,变化的是越来越安全高效的出行方式,越来越美丽舒适的城市,越来越幸福美好的生活。不变的是一代代铁路人始终如一的信仰,为人民服务的质朴真情和无怨无悔的责任担当。

评论