“你选择在这里生存,又顽强地扎根了1.4亿年,我们一定用心呵护你。”这是我市每名四合木保护工作人员的心声,也是乌海市民多年来的共同坚守。

四合木,中国特有孑遗单种属植物,也是最具代表性的古老孑遗濒危珍稀植物,被誉为植物界的“活化石”、植物中的“大熊猫”。

1.4亿年前,四合木与恐龙同时代生存着,在地壳运动带来的一次次浩劫中,它们的“家人”“伙伴”相继灭绝,而这一植物界的“孤儿”,如今仍在乌海存活,堪称奇迹。

保护:这个“大熊猫”是活化石

眼下,甘德尔山生态文明景区新移栽的四合木生长正好,市林业和草原建设服务中心工作人员刘永胜轻轻捧起四合木的枝条,说道:“没问题,活了!”

刘永胜与荒漠和植物打了30多年交道,在他看来,四合木一直是乌海园林人珍视的“孩子”。

“四合木的花朵与果实都有4瓣,也许正因如此,人们才给它取了‘四合木’这个名字。四合木不仅有极高的科研价值,现在也还在为荒漠化治理出着力呐!”刘永胜说。

四合木起源于1.4亿年前的古地中海植物区系,研究四合木,就是翻开一本珍贵的天然“史书”。

“四合木为研究生物起源、发展、演变及植物种群间的亲缘关系提供了难得的‘活’资料,受到了国内外学术界的高度重视。”市林业草原有害生物防治检疫和野生动植物保护中心工作人员王长瑜说。

在北纬39度、东经106度,成片分布的四合木种群堪称生命奇迹。1995年4月,自治区人民政府批准在此成立西鄂尔多斯自然保护区;1997年12月,经国务院批准晋升为国家级自然保护区。

据介绍,西鄂尔多斯国家级自然保护区地跨我市和鄂尔多斯市2个行政区,是一个以古老孑遗濒危植物、草原向荒漠过渡植被带和多样生态系统为保护对象的综合性自然保护区。

“我们对四合木保护区实施围栏封育并常态化巡护,虽说雨雪等天气会增加巡护难度,但我们可是风雨无阻的。”提到四合木,王长瑜满眼尽是喜爱,“在雨天,四合木绿油油的叶片被浸润得圆嘟嘟的,一簇一簇非常可爱。如果是雪天,四合木又都银装素裹,空气中雾气蒸腾,让人感到如临仙境。”

除开展人工巡护外,我市还在四合木核心区、千钢实验区安装了多组智能监控设备,使四合木保护工作实现了从全人工巡护到“监控+人工”巡护的现代化转变,为更科学地管理保护区、探索生物多样性保护措施奠定基础。

扩繁:为了“大熊猫”的子子孙孙

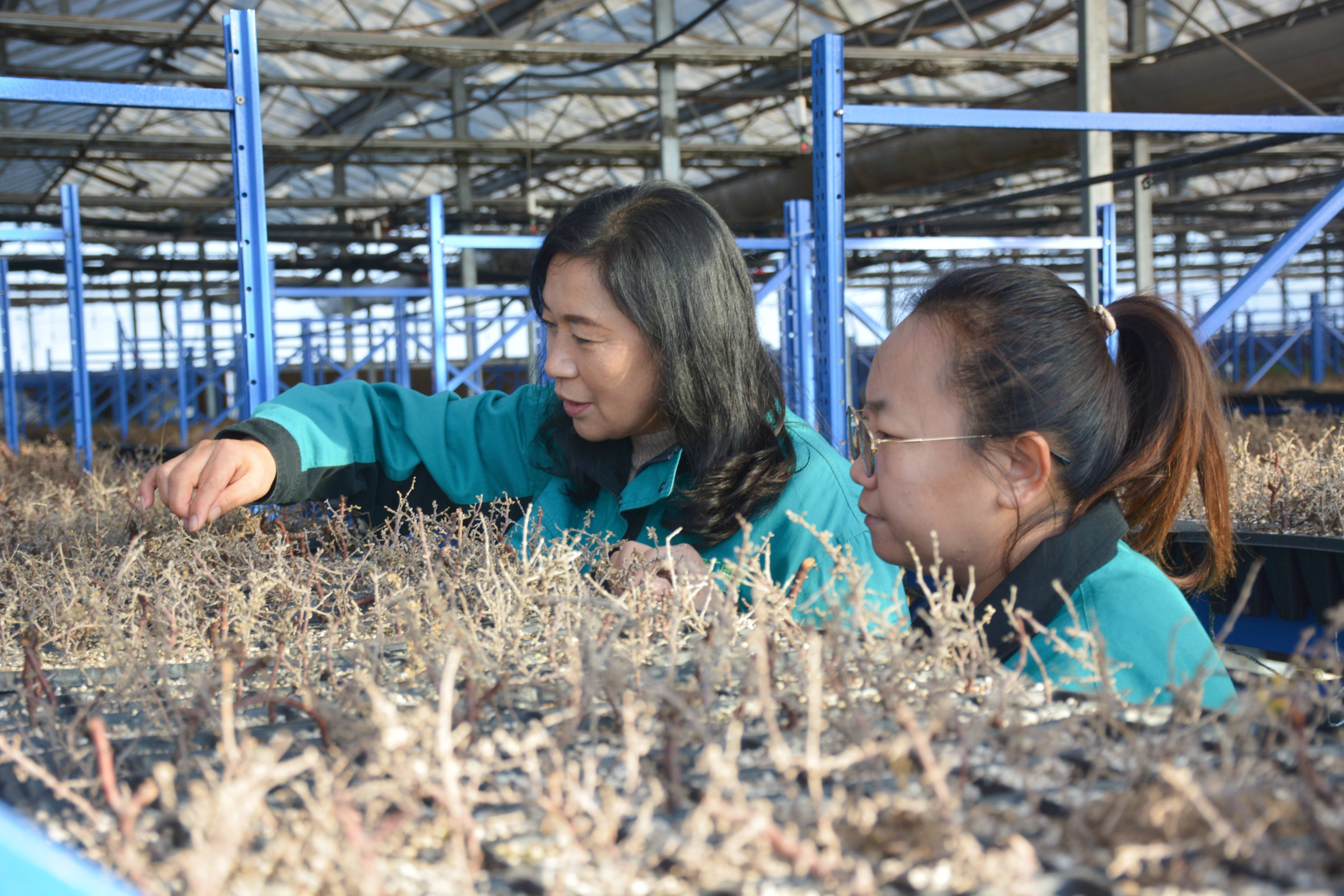

在西鄂尔多斯国家级自然保护区,国家及自治区科研院所专家及技术人员持续开展四合木移植研究工作;在市林业和草原建设服务中心育苗基地,一株株四合木扦插成功,长势正好;在乌海市泽汇园林绿化工程有限公司育苗基地,内蒙古农业大学讲师带领团队培育扩繁了百万株四合木幼苗……

为了植物“大熊猫”的子子孙孙,我市全力推进四合木移植、培育、扩繁等工作。

为什么要花费大量时间和精力做这项工作?

“四合木的果实败育率高达98%,传播能力和自然繁殖能力极其有限,只有‘保护+延续’,才能让四合木在被充分保护的同时,更好地适应时代发展需要。”内蒙古农业大学讲师徐军说。

由于四合木独特的生物学和生态学特性,移植成活较为困难,我市不断攻克迁地保护“难关”。四合木移植前,工作人员适当修剪死枝、病枝,根据实际情况调整土球规格,以尽量不破坏四合木根系及周围土球为前提,在土球外部安装自制铁板模具;移植中,在尽可能不扰动根系的前提下用吊车吊装,装车前在平板车上提前铺30厘米的沙土,保证移植运输过程中不破坏根系;移植后,立即为每株四合木浇一次“透水”并配合使用生根液和营养液。

“四合木吊车装卸时,我们会使用专业吊装带代替大绳,防止植株伤皮、断枝、土球散裂等,并且尽量缩短运输时间,防止水分流失,在12小时内完成全部移植工作。”乌海市泽汇园林绿化工程有限公司工作人员张敏说。

2022年4月,保护区组织专家和技术人员及有关单位,对2800余株四合木进行易地移植。令人兴奋的是,经过2年的监测,目前移植的四合木长势良好,移植区四合木成活率达80%以上。

“如果3年后四合木移植保存率在70%以上,将标志着四合木这一濒危珍稀植物的移植技术完全成功,这将填补我国一项濒危珍稀植物移植成活的空白。”王长瑜说。

有序的移植、扩繁工作,为四合木种群的维持和更新复壮提供了有力支撑,也逐步扩大了四合木的种群数量。

如今,这些或人工培育、或异地移植的四合木,被栽植在我市的绿色矿山、荒漠化治理区,这些四合木“宝宝”将和它们的祖先一样,世世代代守护着生长、生活的家园。

科学:“大熊猫”的档案很全面

在四合木移栽区,每丛四合木都挂着一张卡片,这就是专属于它们的电子“身份证”。

因包银高铁建设,我市包银高铁项目用地内的野生四合木需要重新迁移“安家”。为让它们先在大棚里得到更好的抚育,工作人员在移植前为每丛四合木都拍摄了照片,配置了二维码,并建立专属档案牌。

“四合木的电子‘身份证’上记录着每丛的高度、冠幅以及原所处位置的经纬度坐标、生长状态信息等,便于我们在大棚抚育时掌握每丛的生长情况,更直观地了解植物的耐旱性和生长受到抑制情况。”王长瑜说。

据了解,每丛四合木的电子“身份证”统一录入智慧采集系统,工作人员通过手机就可查看植株成长信息,用科学的方法积累该类植物的生长数据。

我市共为4818丛四合木建立了科学全面的管理档案,并装上“智慧大脑”。

智慧:数字化管理“大熊猫”的家

“这几丛开花了。”

“那片长得最好。”

……

5月24日,保护区工作人员正在查看不同区域四合木的生长情况,而这样的数据采集和观察工作,是通过数字化监控平台实现的。

为有效提升生物资源监测和生态环境保护能力,保护区搭建了数字化监控平台,实时进行保护对象监测、违法行为监管、火灾预警等,并通过视频巡查更好地指导人工巡护。

目前,保护区已安装监控设备13套,购置无人机3台,四合木核心区视频监控覆盖率达85%。

我市将逐步形成本底生态资源数据和“天—空—地”一体化实时动态监测感知数据,以“1库、5系统、1平台”构建可感知、可互联、可管理、可分析的大数据平台。

“1库”,将四合木生态系统碳库类型及其储量等基础数据、资源数据和专题数据等种类繁多的分散数据收录在统一的数据库,解决信息化孤岛问题,可充分挖掘数据价值与应用潜力;“5系统”,将四合木精准监测、湿地生态环境保护等内容纳入智慧化系统管理,提升跨部门协作与应急响应能力;1平台,将数据库和5个系统集成于统一的地理信息中心平台,并链接移动端App,实现我市生态数据资源一张图显示、智慧化监测预警、变化数据快速浏览、查询可视化显示及科学决策分析。

“我们初步搭建了市林草生态保护智慧感知体系框架,推动四合木保护工作更加现代化和高效便捷。”王长瑜说。

评论