一枝争春。

引蜂采蜜。

桃之夭夭。

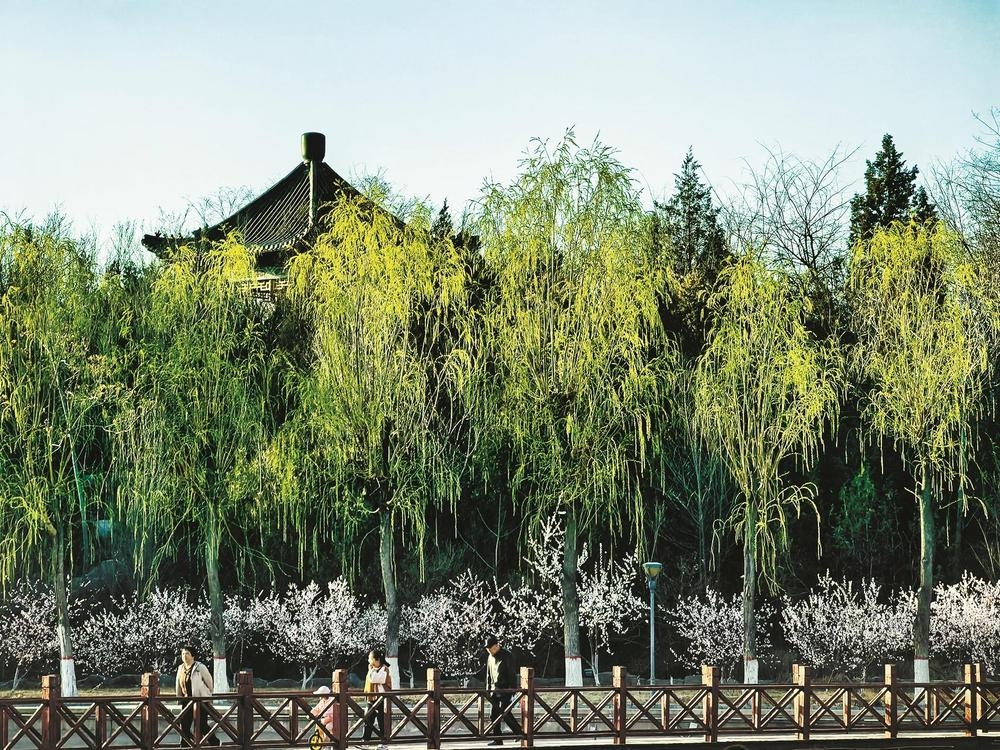

春的气息扑面而来。

赴一场花海的约会。

游客赏花打卡。

桃花美 ,惹人醉。

本报记者 张靖爽 文/图 三月,一树树一丛丛的桃花在春天初绿的天地之间蔓延开来,或磅礴或妩媚,让人心生荡漾,使人充满希望…… 此时的桃花支棱起耳朵。在静悄悄的夜晚,粉红的芽苞齐刷刷探出了头。于是,阳光再次升起时,一朵两朵,一树又一树,蔚然成花海。 “哇,桃花开了!”路过的人忍不住欢呼起来。 “桃花春色暖先开,明媚谁人不看来。”结伴赏花,既是迎春习俗,也是惜花之人的高雅之趣。 有言道:“桃花最懂春”,它促成了这桩花事,为这个春天举行了一场盛大的仪式。 远远地,一行行,一排排,亭亭如盖,姿态各异。人面桃花相映成趣,人在画中游,画在景中走,在这样一个美好季节,桃花用生动的演绎完成了春天故事,这一抹桃红也寄托着人们对春的美好期盼与向往。 ■ 链接 桃花有“内涵” 后世佳作多 桃花以其独特的价值出现在人们视野中,逐渐成为人们情绪或情感的信息载体,具有丰富的寓意和内涵,世代相传。 早在上古时代“夸父逐日”的神话故事中,夸父丢弃他的手杖,手杖化成桃林,足以看出很久以前,人们便把桃视为吉祥之物。 不仅如此,北宋王安石在诗《元日》中写道:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”可见,那时的人们就有用新的桃符祈求一年平安吉祥的习俗。 《诗经·周南·桃夭》也有:“桃之夭夭,灼灼其华,之子于归,宜其室家。”的新婚贺歌,也是送新嫁娘歌,把桃花比喻为新娘的美丽容貌,娶到这样的姑娘,一家子会和顺美满。崔护《题都城南庄》“人面桃花”的典故;蔡伸《水调歌头》中“为问桃花脸,一笑为谁容。”都在用桃花形容面容娇美的女子。 陶渊明的《桃花源记》则把远离现实之地称作世外桃源,“桃花源”成为远离尘嚣的人居理想环境的代名词。后世王维、王安石、刘禹锡都写下题目同为《桃源行》的诗篇,韩愈的《桃源图》、梅尧臣《桃花源诗》等都是用“桃花源”的概念塑造内心的理想天堂,桃花也渐成为美好生活的象征。 千百年来,还有不少文人墨客用片片桃花表达浓浓情感:桃园三结义中互帮互助、精诚团结的兄弟之情;“桃李满天下”用桃李比喻培养的后辈或所教的学生很多,遍及各地;《大雅》中“投我以桃,报之以李”表明中原等地区的人们已经把桃当作重要的礼品来送……无一不证实着桃在古人心中的多重内涵。 桃树从古至今应用园林 桃花作为早春“顶流”,先花后叶,观赏性高。约在4000年前,桃发现于中国,之后在西汉时期随着丝绸之路一路向西,逐渐引种到世界各地。 中国较早大量记载桃树的古籍,是第一部诗歌总集《诗经》。《诗经·魏风》中就有“园有桃,其实之肴”的句子。《诗经·召男》中有“何彼秸矣,华如桃李”,表明当时渭水流域的人民已把桃作为重要的种植类观赏树木。 其他古籍如《管子》《尚书》《韩非子》《山海经》《吕氏春秋》等都有关于桃树的记载,说明先秦时期黄河流域的广大地区都已经遍植桃树。 有学者曾借助北京大学中文系开设的《全唐诗》检索系统,对诗文中较为常见的几种花卉在唐诗中的出现频率做过检索统计,结果桃花出现442次,桃出现2265次。在唐诗花木中“桃”和“桃花”出现的次数也名列榜首,可见当时栽种桃已很普遍。 唐宋时期,苏州阊门内桃花河(即第一横河)西北遍植桃树,称桃花坞。元以后,桃花坞又屡有兴建。桃花坞也因为唐寅写了一首《桃花庵歌》的缘故,深深地印在了人们的脑海中——“桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙。桃花仙人种桃树,又摘桃花换酒钱。”

评论