他博览群书,涉猎范围广、数量多,阅读速度快、入理深,做学问如鱼得水;他深耕书法,汲优秀碑帖之精华,酿自家之醇蜜,作品力透纸背、入木三分;他善于篆刻,在方寸间展示着古往今来、气象万千;他不是专业画家,每年却完成大量的国画创作、户外写生。他就是中书协会员、内蒙古开明画院院长刘朝侠。

诗书传家

吾将上下而求索

刘朝侠生于山东孔孟之乡,4岁便跟着爷爷写书法,6岁就能画出一幅完整的画。“爷爷是老知识分子,私塾中读过书、学堂里上过课,喜欢读书,写得一手好字。我们虽然住在农村,但自古有着文化传承的习俗。小时候,爷爷总给我讲儒家论著、古典文学、历史知识。每年春节,十里八乡的人们都来找他画年画,如‘碧波红鲤’‘连年丰收’‘军民一家亲’等有着美好寓意的画。”刘朝侠回忆。

前些年回乡探亲,刘朝侠的大舅从一本书中翻出一张陈旧却保存完好的年画,问他是否还记得?见其摇头,老人怀念地说:“这是你小时候给我画的赵云,那么小的孩子,画得那么好。后来我便把它夹进书中保存,想着等你哪天回来,再重新给我画一幅。”而今,这幅画被重新装裱,挂在止堂,仔细端详,很难想象是一名6岁孩童的画作。

11岁岁时,刘朝侠不远千里,从山东来到乌海读书。那个年代,他想要升初中、高中,深受历史影响,需要“推荐读书”。“大姐考上了大学没能去读,大哥、二哥也因此中断学业。”他遗憾地说。而他的父亲始终认为“诗书传家,至少得有一个孩子要读书、上大学”,作为家中幺儿的刘朝侠寄托着全家的希望。就这样,他辗转来到乌海投靠已经结婚的大姐上学读书。

因为求学不易,刘朝侠对学习文化知识有着强烈的愿望和极大的渴望,他夙兴夜寐、勤奋好学,是班级乃至全校的佼佼者。

刘朝侠酷爱读书,距家不远的海勃湾区文化馆成了他汲取知识的主要途径。为了记住书中的内容,反复温习,他每周末泡在馆里的图书馆内,一边读书一边做摘抄、记笔记,并给自己的读书笔记取名“星期六文摘”。就这样,万余本书籍汇聚成几十本读书笔记,为他带来了丰富的知识和天马行空的想象力。初中时,刘朝侠便在《乌海科技报》上发表过文章,作文被全年级当作范文进行传阅。

他喜欢绘画,热爱大自然,看到漂亮的晚霞便爬到屋顶去观察、作画;看到稀罕的图画书,总要想方设法买下来欣赏、临摹。刘朝侠创作的作品曾在乌海市青少年绘画比赛中获得二等奖。每逢班级布置教室、学校有活动,他的绘画、书法作品都是老师的不二之选。

高考时,刘朝侠遇到了一个难题,由于学校英语老师稀缺,换老师成了常事儿,这就造成了学生们学习的断层,刘朝侠因此参加了三次高考。期间,为了提高英语成绩,他选择了“最笨”的办法,把《中学生英语字典》和高中时所有的英语课文一字不落地背诵,印刻在脑海中。为了让数学万无一失,他把初中到高中数学书上的所有题重新计算并验算。为了让自己在高考时心态稳定,他苦苦钻研心理学,并做了大量心理训练。“如果是现在的先出分后报考,我当时还可以走得更好。但恰恰相反,我们要先估分报大学,最后才出成绩。为了减轻姐姐的负担,我决定报一个稳妥的学校,最终选了内蒙古师范大学。”刘朝侠说。

枕籍经史

倾心文学半世纪

在大学这片广阔的天地中,刘朝侠如饥似渴地汲取着丰富的知识。学校的图书馆成了刘朝侠最爱去的地方,文学、艺术等方面的书他基本是分门别类地全部阅读。“我喜欢写诗,最先读的是现代诗,一段时间后,图书馆馆藏的几百本诗集全部读完。没有新的诗集就选择别的类别,但凡读到某一方面的内容,我总要把与之相关的、能找到的书籍全部看完。”刘朝侠说,除了图书馆,他还是新华书店的常客。

他读大学时,每个月学校会给18元的伙食费,在不买书的前提下,自给自足没问题,可对于爱书如命的刘朝侠来说,遇到喜欢的书,只要有余钱就一定要收进囊中,即便没钱,节衣缩食也得买。

有一次,呼和浩特市新华书店上了几本首次面世的《中国书法大字典》。刘朝侠看到后欣喜若狂,有了这本书,大量书法中的字就有了最直接的参考,但令人咋舌的是这本书要20多元。摸摸自己的兜,刘朝侠内心天人交战,最终还是渴望战胜了一切,捧着崭新的书,他爱若珍宝。也因此,刘朝侠接下来一个月的时间三餐只以馒头果腹。大学毕业时,刘朝侠带回家整整7箱书籍。

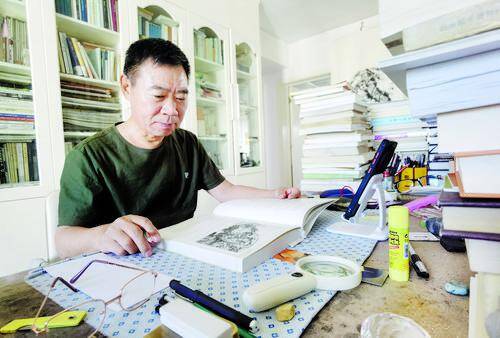

而今,走进刘朝侠的家,仿佛进入一个小型图书馆,客厅即书房,一排通顶书柜里挨挨挤挤地放满了书,书桌上、墙根儿边也被大量的书籍占据,原本的书房中,除了书柜就是书,甚至找不到下脚的地方。书柜中,文学、哲学、历史、科学、金融、经济、临床医学、现代农业等方面的书籍一本本、一套套,琳琅满目。翻开书籍,书眉、边页上到处都是他读书时留下的批注和心得。刘朝侠厚积薄发,大量的知识储备,使得他在做学问时如鱼得水。

“随着阅读经历的增加,我现在看书可以说是一目十行,且不影响吸收速度。”刘朝侠说,有一次在北京坐地铁,短短的时间里一本有关王小惠的自传就读完了。甚至于,别人说起一个作家的一句话,他就能说出这句话的出处,有时会精确到第几章、第几页。

“读书时、生活中,常常会因某个点唤醒对乌海生活的记忆和现在的反思。我写了很多与乌海有关的稿件,思来想去,还是投到《乌海日报》最为妥帖。”刘朝侠回忆,他曾写过一篇名为《一把铅笔》的稿件,文章中因老师的孩子患渐冻症,在带孩子到北京治病返程时,想要买些什么作为纪念,便选择了所有铅笔中最便宜的一把。其中,慈悲、坚韧的力量打动了很多人。

《中国新闻报》副刊主任曾辗转找到刘朝侠,称其文章很打动人,希望他能向报纸投稿。刘朝侠的论文、文学作品千余篇在《中国文化报》《中国艺术报》《中国书画》《中国书法》《书法》《荣宝斋》《大众书法》《美术参考》《中国艺术品投资》《美术市场报》《书法报》《美术报》《书法导报》《民主》《群言》《诗刊》《散文诗》《青春诗歌》《北方作家》、中国诗歌网等全国报刊、网络媒体上刊发,并广受好评。

融会贯通

诗书画印皆有所长

刘朝侠说:“阅读不仅提升人的写作能力,更是书法、绘画、篆刻的根基和底蕴。”

1989年,刘朝侠大学毕业后被分配到乌海市教委教研室,负责初高中语文教学指导工作。工作之余,他继续着书法、篆刻、文学创作等爱好,写好的文学作品还向《乌海日报》投稿。“作品被选用的次数多了,就引起报社相关领导的注意。”刘朝侠回忆,有一次偶遇报社领导,他问我愿不愿意到报社工作,我便欣然前往。

1992年,刘朝侠调入乌海日报社成为一名记者。采访、写稿、修改等繁忙的工作填满了他的一天,常常是早上五六点起床,凌晨一两点还在挑灯夜战。最多的一次,他有6篇稿件同一天见报。刘朝侠坦言,累,也充实。

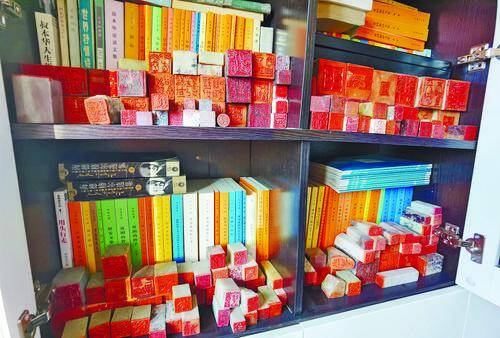

聊起成为中书协会员,刘朝侠笑着说,纯属偶然。喜欢篆刻的他没事儿就会拿出印石打磨、打稿、雕刻。1995年,一次全国展览征稿,他随意刻了四方印投稿。“由于手头的石头有限,投稿后,我就把印磨平了刻了别的。没想到作品入选,主办方要求再邮寄一份。只能凭着之前的记忆又创作了一遍。”他说。

刘朝侠擅长书法,笔耕不辍。但由于条件限制,练书法常常是大字中套着小字,纸的正面反面都挤得满满当当。一次偶然,他看到报社印刷厂废纸库中存放着各式各样的纸张边角料,询问后得知可以随便拿,他开心极了。“以前练字因没钱买纸而纠结,有了这个废纸库,就有了源源不断的书法练习纸。”他笑着回忆,“当时真是艰苦,为了学习真是豁得出去。第一次我往家里装了一麻袋废纸,回去就迫不及待地铺展开练字。大字小字随意书写,写一张往地下扔一张,到睡觉时,地面的练习纸已堆成了小山。那感觉,真是全身通透、酣畅淋漓。”

与此同时,刘朝侠等4人义务承担了《乌海书法报》的稿件撰写、编辑等工作,将这份报纸做成了当时较有影响力的刊物。此外,他和书友们找各个学校的校长谈书法普及,希望能够在学校开设书法课,并利用周末义务教学。后刘朝侠调至乌海市书画院工作,为乌海书法城的创建工作建言献策、撰写文稿。

2005年,刘朝侠因工作调动离开了乌海。他常说:“是乌海培养了我、成就了我。虽离开近20年,但爱人、亲人都在乌海,只要有空就会回乡探亲。就连平时走在街头,听到乌海人的乡音、看到‘蒙C’牌照的车都觉得格外亲切。”

刘朝侠认为,活到老,学到老。“周有光先生早年研读经济学,50岁时转攻语言学,80岁时又成了社会学家。他就是我的榜样。等退休后,有了更多属于自己的学习、创作时间,相信出东西的效率会更快。”他说。

人物小传

刘朝侠,字止堂,号一僧,中国书法家协会会员,内蒙古民进开明画院院长,内蒙古书法家协会第三、四届副主席。

书法作品曾获中华人民共和国文化部“文华奖”“全国第十四届群星奖”。

论文、文学作品1000多篇在《人民日报》《中国文化报》《中国新闻报》《团结报》《大公报》《民主》《群言》《散文诗》《青春诗歌》《北方作家》《中国艺术报》《中国书画》《中国书法》《书法》《荣宝斋》《大众书法》《美术参考》《中国艺术品投资》《美术市场报》《书法报》《美术报》《书法导报》《内蒙古日报》《乌海日报》及人民网、新华网、民进网、凤凰网、中国日报网、雅昌网、中国文化传媒、中国书画网、中国作家网、中国诗歌网等全国报刊、杂志、网络媒体上刊发。

多次参加全国书法篆刻展、全国美术作品展、西泠印社书法篆刻展、中韩国际书画展、中日国际书画展。作品收入中国书法年鉴、中国国家画院年鉴等多种典籍和文库。

2013年,山西人民出版社出版《澄怀观道——中国画名家刘朝侠作品集》。

2014年,荣宝斋举办《观自在——刘朝侠书画艺术展》。作品被省市级博物馆、美术馆等艺术机构收藏。

2021年以来,开办开明大讲堂,作了20多期专题讲座。

2024年,内蒙古教育出版社出版《止堂谈艺》。

评论