苏海峰在创作中。

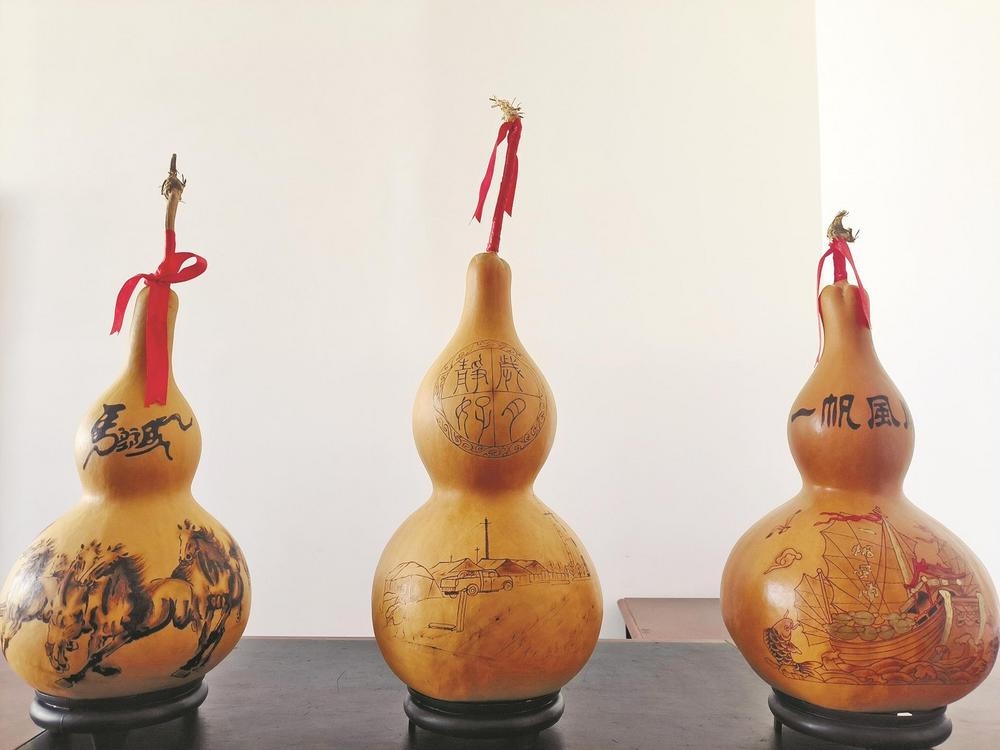

苏海峰创作的葫芦烫画作品。

■唱响“北疆文化”品牌·乌海文化人 126 文化是一个国家和一个民族的灵魂。文化兴,国运兴;文化强,民族强。 乌海,一座人杰地灵的城市。 作为一座移民城市,黄河文化、书法文化、赏石文化等在这里风云际会,沉淀且绽放出熠熠生辉的“本土文化”。 厚重的文化土壤也孕育出一批优秀文艺工作者。在他们中间,有书法家,有画家,有作家,有舞蹈家,有摄影家,有曲艺家,有工艺美术大师……他们造诣精深,成就斐然,是专业上的佼佼者,也是城市文化的引领者。 见贤思齐,为了向榜样学习,《乌海日报》推出“乌海文化人”系列访谈,以专访的形式走进文化人物的华彩人生,去努力探寻他们执着向上、砥砺前行的人生轨迹,近距离倾听和深层次挖掘他们生命中的闪光点,借此给人以启迪,激发出催人奋进、永不言败的正能量! 他真诚坦率、做事执着、努力刻苦;他拜名师学艺,远赴东北学习葫芦烫画技艺,习得葫芦烫画技艺精髓;他以葫芦记录时光,以烫画笔描绘岁月,在葫芦上烫出多彩人生;他的烫画作品先后多次在国家和自治区级比赛中获奖,他就是全区农村牧区文化示范户苏海峰。 自然陶冶 埋下艺术种子 当普通葫芦披上烫画的外衣,便被赋予了新的生命,一个个精致的葫芦不仅承载了烫画技艺,也蕴含着画师的良苦用心。我市民间艺人苏海峰与葫芦烫画结缘20余载,创作出一幅幅精致的葫芦烫画作品。 苏海峰的老家在陕西省府谷县,1975年他出生于我市。他的家庭充满了艺术气息,“母亲心灵手巧,喜欢剪纸,做老虎枕头,兄弟姐妹小时候穿的衣服和鞋都是母亲制作的。也许是遗传,也许是环境熏陶,小时候我就迷恋民间艺术,喜欢绘画。愿望是好的,可家庭条件不允许,在我爸看来,一张纸、一支铅笔都是在浪费钱。为此我没少挨打,没办法,只能偷偷画。”苏海峰说。青少年时期,他在业余时间收集一些废品卖钱,然后买纸笔绘画。那时,他最希望的事情是有一天可以不缺纸笔,让他自由自在地作画。 对于绘画来说,家里是“是非之地”,图书馆却成为苏海峰的一方“净土”。上学闲暇之余,他总去市图书馆阅读美术书籍和资料,有时还能邂逅一些新鲜事物。有一年,市图书馆邀请了一位知名画家来我市举办绘画笔会。“画家主要画牡丹,两鬓斑白的老者在纸上信手拈来,那份从容和自信让我特别向往。从那时起,我坚定了一生与画笔为伴的决心。”他说。 1991年,苏海峰初中毕业后考入海勃湾矿务局煤炭技工学校测量专业。两年后,他进入父亲工作的内蒙古自治区煤田地质局117勘探队工作,每月82元的工资让他实现自身的绘画梦想。他从事的勘探工作经常在野外,风餐露宿是常态,他却乐在其中。“我担任队伍记录员的工作,主要为勘探出的标本进行编号,我把废弃的记录纸收集起来,在纸的背面绘画。下班后,我会描绘一下日常的生活,画画工作营地的风景,也算是同事眼中的‘异类’了。”他说。工作之余,苏海峰阅读各类专业性书籍,去各地采风写生,不断给自己“充电”。“陕西省榆林市、鄂尔多斯市、阿拉善盟这些地方我都去过,看草原、画胡杨、逛沙漠,在这些地方采风创作,我积累了厚厚的画稿。现在我一闭眼,那些地方的山山水水就浮现在眼前,这段经历为我的创作积累了丰富的素材。”他说。令人感到可惜的是,苏海峰有一年在野外工作时遭遇沙尘暴,狂风将他们营地的简易帐篷刮飞,他积攒的写生作品被刮得无影无踪,这件事让他至今都感到遗憾。 不辞辛苦 反复打磨佳作频出 1999年,苏海峰在电视上看到葫芦烫画作品,后来到北京,他见到了真正的葫芦烫画作品。“看到在葫芦上烫出图画,我感觉很神奇,回来就开始自己摸索学习,就此和葫芦烫画结缘。”他说。他购置了工具,尝试在葫芦上烫画,效果却不尽如人意。他说:“烫画笔没有选对,加上技术基础为零,烫出的作品自己都看不过眼,真是看起来简单,做起来难,学习烫画遇到的困难很多,几年摸索下来,因为没人指点,不知道烫坏了多少葫芦,却没有什么大的进展,一度想放弃。” 2003年,事情出现了转机。一次偶然的机会,苏海峰看到了卢云山老师的烫画作品,当即被震撼了,明白了什么才是真正的烫画。通过朋友引荐,他多次登门拜访,卢云山并没有答应收他为徒,而是给他安排了各种任务。“老师让我在宣纸、布、葫芦上进行创作,设计图案、把握烫画笔的温度和控制力度。完成任务需要很长时间,当时我不知道这是老师在考验我。”他说。经过半年时间的考验,卢云山被苏海峰的精神打动,最终收他为徒。他很珍惜这次机会,认认真真跟随老师学习。“我哪里烫得不对,卢老师会立马指出来,没有丝毫商量的余地。”他说。名师指导,加上自己努力,苏海峰的烫画技艺进步很快,依个人喜好,他选择将葫芦烫画作为自己的主攻方向。 随着苏海峰技艺的提升,他创作了不少葫芦烫画作品,其中《岁月静好》让他记忆深刻。“这件作品以我工作的勘探队为原型,图中有钻井架、帐篷、野草、天空等景物。我通过黑白对比的方式来展现地质人的工作场景,展现勘探人的风采。”他说。他将这件作品捐赠给了单位,以此来纪念那段激情燃烧的岁月。 2013年,苏海峰参加一次展览时,一位烫画艺人的作品吸引了他。那位烫画艺人的作品饱含中国传统文化风韵,苏海峰多方打听,得知艺人名叫王九州,是辽宁省朝阳市有名的烫画工艺大师,苏海峰慕名拜师。不料前三次,王九州以他“年龄大”为由婉拒了。第四次上门,苏海峰表明了自己残疾人的身份,王九州最终同意收他为徒。原来,苏海峰患有肢体残疾,而王九州亦有免费招收残疾人学员的原则。“如何画直线、曲线,如何让线条有层次感,起形、打底稿、晕染等一系列烫画技巧,王老师倾囊相授。那段时间,我和王老师形影不离,学到了很多东西。”苏海峰说。学成归来,他创作的葫芦烫画作品不是简单的 “黑白配”了,而是焦、黑、褐、黄、白五色兼具,层次感分明。 这次拜师学艺,苏海峰解决了葫芦烫画创作中所需的层次和色调问题,提升了葫芦烫画作品的质量。他把自己关在家里,潜心创作。他说:“我当时沉醉在葫芦烫画的小世界,每天只睡四五个小时,一门心思创作。”那段时间,《富贵牡丹》《马到成功》《一帆风顺》等作品经过他的烫画笔跃然于葫芦之上。与此同时,苏海峰还将作品与王九州分享,王九州看后评价颇高:“《花开富贵》烫画作品线条流畅,晕染到位,色调掌握准确。”他和王九州亦师亦友,经常通过微信交流创作心得,品鉴作品,学习创作技巧。 20多年的创作生涯,苏海峰创作出了大量艺术性、民俗性兼具的葫芦烫画作品,先后获得第六届中国西部文化产业博览会优秀创意产品奖、第三届中国非遗网络葫芦烙画大赛一等奖等。2018年,苏海峰当选市工艺美术协会副秘书长。2022年,苏海峰成为第四批乌海市非物质文化遗产项目烫画代表性传承人。2022年,自治区文化和旅游厅命名全区农村牧区文化示范户120户,苏海峰是我市唯一上榜的民间艺人。 非遗传承 路越走越宽 2019年,苏海峰受聘成为内蒙古自治区非物质文化遗产传承人群研培计划“2019年度乌海烫画培训班”授课教师。他在市职业技术学校开班授课,讲解葫芦烫画理论知识,传授葫芦烫画技艺,让更多人感受葫芦烫画的艺术魅力。同时,苏海峰入驻海勃湾区千里山镇新和社区申报获批的“自治区非遗传承教育培训实践基地”,传授葫芦烫画技艺。 2023年,苏海峰与新和社区党委沟通,尝试种植新品种的观赏葫芦,目前,这款观赏葫芦已经面世。苏海峰以这种葫芦为基础,加以艺术加工,形成艺术品牌,打造“非遗+”品牌。“‘非遗+’品牌,不仅是文化品牌,更能发展成产业品牌。以葫芦烫画为例,农户可以种植葫芦作为蔬菜、药材售卖,葫芦成熟变干后可加工成水瓢,造型美观的葫芦可以做成酒壶等工艺品,进一步提升其价值,还可以在葫芦上烫画。葫芦的品种不同,价值也不相同,我种植的观赏葫芦经过艺术加工后,一个葫芦的价值可以达到几百元甚至上千元。”他说。近年来,苏海峰招收学徒上百人,现已有8名学徒可以独立制作葫芦烫画作品。“学习烫画这么多年,我最为高兴的有两件事,一是自己创作了上千个葫芦烫画作品,二是培训了上百名学徒,让葫芦烫画技艺得到传承。”他说。 回首学艺、创作路,苏海峰感慨万千,他说:“每每创作出一件作品,成就感特别足,希望有更多的人来找我学艺,让这门艺术传承下去。今后,我会创作更多有乌海元素的作品,让越来越多的人了解乌海。” 人物小传 苏海峰:1975年出生,现为市工艺美术协会副秘书长、全区农村牧区文化示范户。 2012年,作品荣获第六届中国西部文化产业博览会优秀创意产品奖。 2017年,作品《春趣》荣获市工艺美术协会举办的工艺美术作品展二等奖。 2019年,作品《春趣》荣获中国新青年书画院举办的新春新气象书画展一等奖。 2020年,作品《花开富贵》荣获第三届中国非遗网络葫芦烙画大赛一等奖。

评论