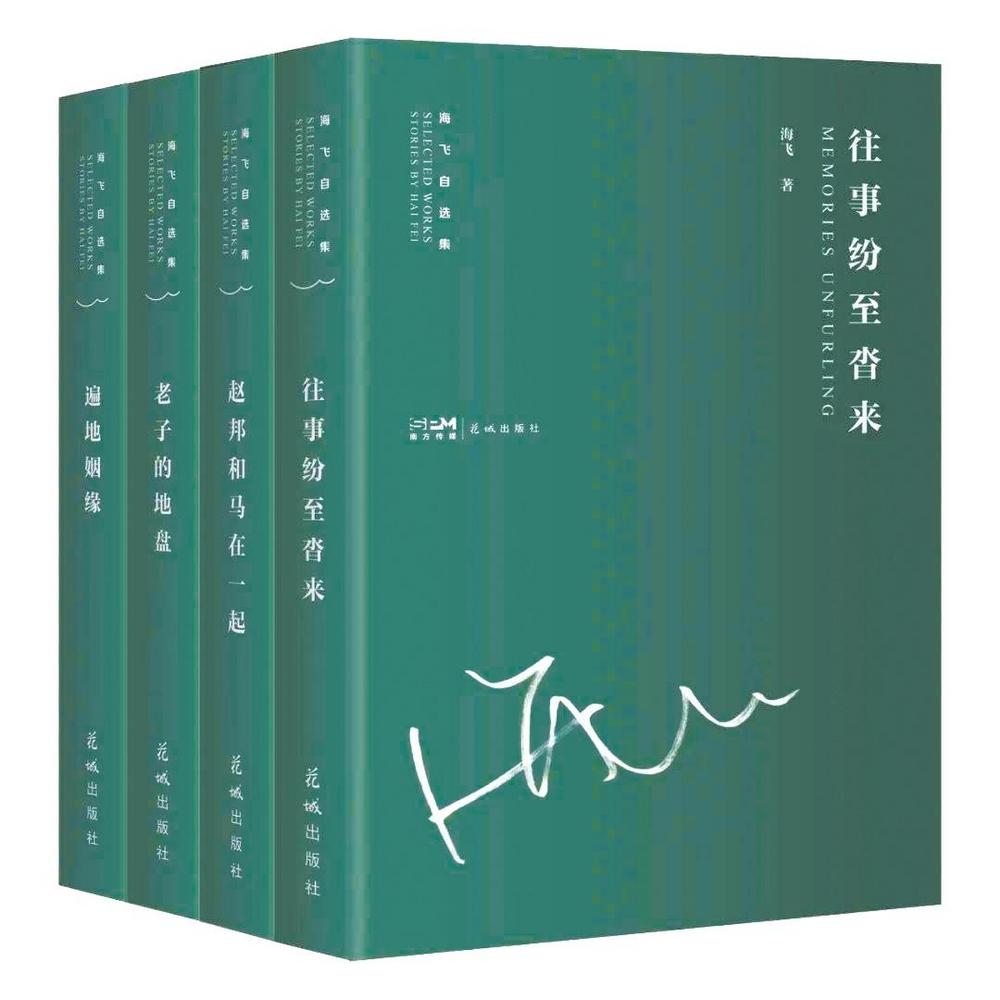

书名:《海飞自选集》 作者:海飞 出版社:花城出版社 出版时间:2023年6月

近些年,中国文学的生态葳蕤生香。单就小说而言,形象化的表达日趋明显。小说家塑造的人物群像,出于生活,反映时代。一大批的作家,用人民喜闻乐见的方式书写当下中国思想流变,尤其是文学语言的可视可感方面,诸多小说家在小说内在流变中完成了先于市场的转换。

海飞是一位有语言自觉的小说家。世纪之交,海飞从中短篇小说走起,起点高,创作力强,开创了海飞的“谍海世界”。人如其名,海一般的故事容量,飞一般的语言速度。海飞追求小说语言的速度,其缘由在于他的小说观念——语言绝对不能遮蔽小说本体。这个本体,不仅指故事,还有被故事绑架的“人质”,以及小说家所言说的时代。

海飞尊崇的“硬汉作家”海明威,始终保持着一种美学追求——“摒弃华丽的描述,用强有力的文字,简洁明了地记叙故事”。其军旅生涯,让我想起海明威在第一次世界大战期间的“冒险”,他不顾父亲的阻拦报名参军,即使不是一名合格的士兵,也要以司机、记者的身份,历经炮火的洗礼。从战争题材和叙事圈套的角度看,海飞是“海明威的门徒”,他们都是极强掌控欲的小说家,营构一个故事和决定人物的命运,都以孤绝之心操之。这是命运,也是小说家的特权。

在21世纪初期的十余年中,海飞的小说创作充满了静气,有一些小说的灵感,源自于经典电影、小说,更多的是现实生活的细节。他驱使朴直却写意的语言,让小说的气象完全不同于当时流行的先锋小说,其小说有一种出于“心象”的特质。

《温暖的南山》就有一定的代表性。张满朵为了完成母亲茶花的心愿,不惜牺牲金钱,乃至自己的幸福,去为残障弟弟张满龙娶妻。南山,始终作为镜像存在,衬托出现实的苦难。

《私奔》塑造一个落魄的老年地主形象王秋强。他似乎来到了封闭式的江南大林镇的“咸亨酒店”,以“私奔故事”换“斯风酒”,将辽阔的时间与空间收纳在汉语容器,海飞找到了历史与现实的大坐标。王秋强比《活着》中福贵更有生命质感,他们曾嗜赌成性,福贵最终的走向更兼时代悲情,但王秋强的故事归属于人性本质,那是爱与欲的自然属性。海飞用一张一弛的叙事节奏,在小人物的精神世界里补充细节,让“爱琴”多出几重幻影。在“私奔故事”的结尾,张三丰和爱琴冻死在迷失的路上,凄美之中见温暖,撼人心魄。

丹尼尔·平克论及未来人格,认为“三感三力”不可或缺。三感是指设计感、娱乐感、意义感;三力是指故事力、交响力和共情力。在海飞耐心营构的叙事策略中,他以硬汉的去魅去蔽姿态,驱使语言手术刀,剖析深层的人性——这是文学的魅力。 (转载自《南方日报》)

评论